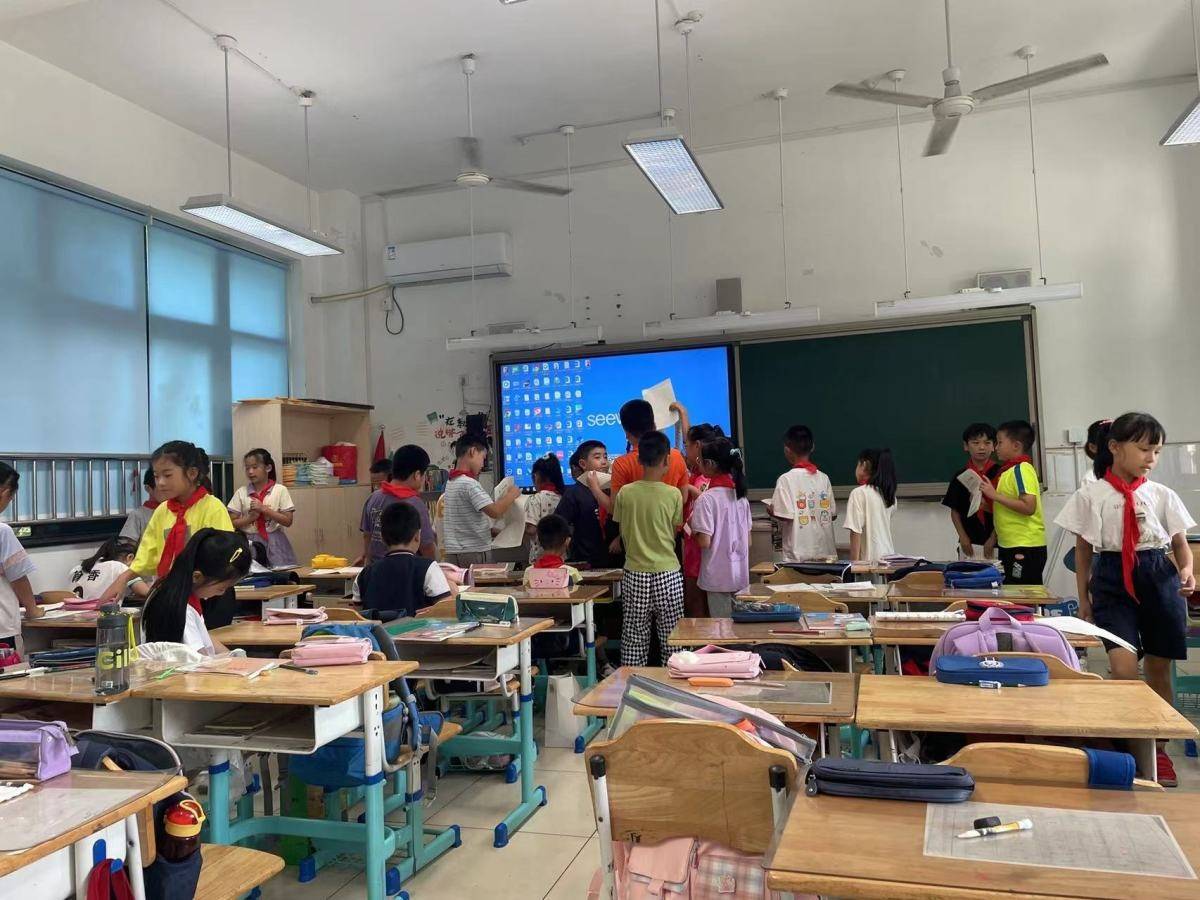

“星宝”在普通学校接受融合教育。本文图片均由被采访者提供 “当前,我希望孩子在没有‘影子老师’(特教助理)的陪伴下,能够独立自主地在校学习和生活,今后的目标则是孩子能够真正融入社会,独立自主地生活下去。”孤独症儿童(“星宝”)小陈的母亲周金兰女士坦诚地说,她面露微笑,眼神充满坚定和自信。 在第十七个“世界孤独症关注日”到来之际,周女士向记者讲述了自家“星宝”的故事。 2012年孩子出生时,周女士在宁波一家高校当老师。“孩子出生后,家里人感觉孩子聪明活泼,没什么两样,到一周岁左右孩子会叫‘爸爸、妈妈、爷爷、奶奶’,但此后发现孩子经常说一些叠词,而且词汇增加得不多。我心里就有点担心了。”周女士说,可是小陈的奶奶不以为然,认为是“孩子开口迟一点罢了”。 孩子2岁半时,上海一家医院诊断孩子有“孤独症倾向”。就像其他“星宝”母亲一样,周女士也是从一片慌乱中开始的,“仿佛天要塌下来了”。 “虽然一开始拒绝接受,百般煎熬,经常彻夜难眠。但是我想,无论是,还是不是,在行动上我一定要争取最好的结果。”周女士说。拥有硕士学位的她,将孩子的健康放在第一位,毅然辞职,决定陪伴孩子走上艰辛的康复训练之路。 在孩子3岁至7岁期间,他们在青岛和宁波等地多家康复机构进行康复训练,孩子各方面的能力一步一步地往上“爬”。  “星宝”在良好的校园环境中进步。 同时,周女士加强自身学习,参加美国行为分析师认证委员会(BACB)线上培训,经过2年多时间理论学习和实操训练,取得了国际上公认的BCaBA(副行为分析师)证书。 “这个培训的课程导师专门为我孩子设计了短期、中期、长期康复目标以及步骤方法,细到如何训练孩子上厕所、下面条、摊鸡蛋饼等。”周女士说,“通过与其他‘星宝’家长的交流,积累了相关知识,我觉得自己手上有了让孩子康复的‘武器’,慢慢地,我不再心慌啦!”周女士说。 2021年,为了将学到的先进理念付诸实践,给自己的孩子和其他“星宝”提供更有针对性的康复训练机会,周女士开办了“蜗牛漫步儿童展能中心”,着重提高孩子的主动语言能力、游戏能力,最终提高他们的社交能力,让他们更好地融入社会。同时中心安排特教助理为正在普通学校接受融合教育的“星宝”提供“影子老师”陪读服务。 “幸运的是,我的孩子进入普通学校就读,班主任孙老师对孩子十分包容、关爱,有针对性地安排孩子练习写日常用语,做到即学即用;学校举行春游、运动会、诗歌朗诵等活动时,都让孩子参加,对此我非常感激。”周女士欣慰地说,目前,孩子能够遵守学校的规矩,保持情绪稳定,另外还交上了几位“天使小伙伴”。经过全方位康复训练和在校学习,孩子在主动语言、社交能力等方面有了稳步的提升。 作为孤独症孩子的母亲,无疑要付出更多。 “孤独症孩子的家长关键是要迈过心理上的坎。”周女士深有感触地说,“要一切以孩子的融合进步为出发点,勇敢地面对现实,不能遮遮掩掩,不能‘死要面子让孩子受罪’。” 周女士建议,对孤独症孩子康复来说,重要的一环是融入社会,因此要勇敢地把孩子“抛出去”“送出去”,让孩子多参加康复训练,多参加社交活动,在社会的大环境中可以及早发现问题、解决问题,从而逐步提高他们的生活自理能力。 “孩子不是来讨债的,是来还债的,是他们给了我们变强大的机会。”周女士认为,孤独症孩子的家长一定要面对现实,在心理和能力方面要努力提升自己,加强学习,让自己变得更加坚强,更加乐观。眼光放远些,要为孩子制定短期、中期和长期的目标,锲而不舍地努力,终会有收获。遇到困难时,向有经验的家长和专业人士寻求帮助,避免在孩子康复上走弯路。 周女士希望,社会各界给予孤独症孩子更多的尊重、理解、关爱,不要过度地好奇、围观,甚至嫌弃,“无视”他们就是最好的融合。 来源|甬派记者·吴向正 |

来自: 东论 Android客户端

{{item.Summary}}