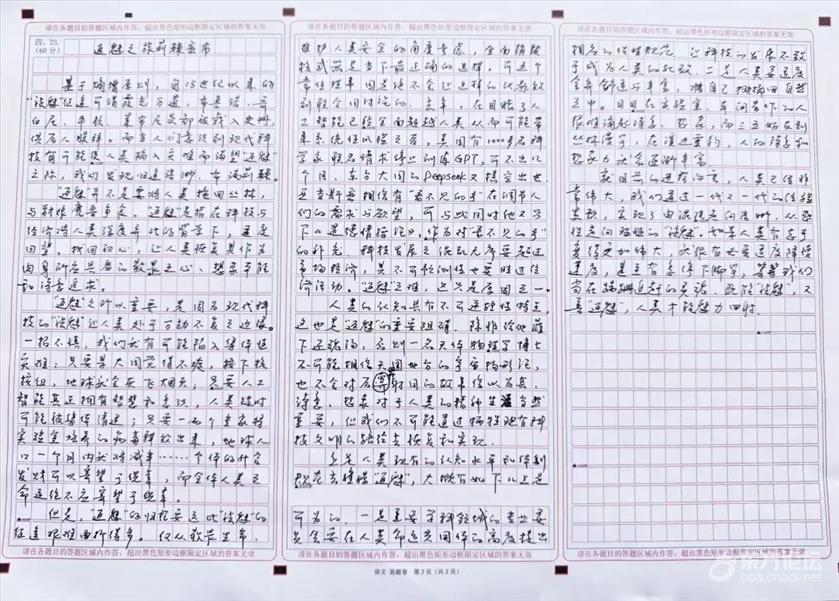

基于熵增原则,自15世纪以来的“祛魅”征途可谓霞光万道,布鲁诺、哥白尼、牛顿、莱布尼兹、爱因斯坦都被载入史册供后人膜拜。而当人们意识到现代科技有可能使人类陷入灾难而渴望“返魅”之际,我们发现归途泥泞,布满荆棘。

“返魅”并不是要将人类拖回丛林与豺狼虎豹争食。“返魅”提指在科技与经济将人类深度异化的背景下,适度回望,找回初心,让人类恢复其作为肉身所应具备的敬畏之心、想象本能和诗意追求。

“返魅”之所以重要,是因为现代科技的过度“祛魅”让人类处于万劫不复之边缘。一招不慎,我们就有可能陷入集体性灾难:只要某大国觉得不爽,接下核按纽,地球就将灰飞烟灭;只要人工智能真正拥有智慧和意识,人类随时可能被集体辞退;只要一两个心怀愤懑的生化专家将实验室培养的病毒释放出来,地球人口一个月内或将减半……个体的升官发财可以寄望于侥幸,而全体人类之命远绝不应寄望于侥幸。

但是,“返魅”的归程要远比“祛魅”的征途艰难曲折得多。仅从敬畏生命、维护人类安全的角度考虑,全面销毁核武器是当下最正确的选择。可五个常任理事国是绝不允许这样的议题交由联合国讨论的。去年,在目睹了人工智能已经全面超越人类、从而可能带来系统性风险之后,美国有一千多名科学家联名清求停止训练GPT4,可不出几个月,东方大国DeepSeek又横空出世。亚当•斯密相信有“看不见的手”在调节人们的需求与欲望,可与此同时他又写下《道德情操论》,作为对“看不见的手”的约束。科技发展之混乱无序要超过市场经济,其不可测性也要胜过经济活动。“返魅”之难,首先难在私欲障目,不见青天。

人类的认知具有不可逆转的特性,也是“返魅”的重要阻碍。除非给他灌下还魂汤,否则一名天体物理学博土不可能相信天圆地方的宇宙构形论,也不会对后羿射日之类的神话故事信以为真。诗意、想象对于人类精神生活当然重要,但我们不太可能通过牺牲现有科技文明的路径去恢复和实现。

立足人类现有的认知水平和体制规范“返魅”,大概有如下几点是可为的。一是重要学科领域的专业委员会要站在人类命运共同体的高度提出相应的科技伦理规范,让科技的发展不致成为脱缰野马。二是人类要适度舍弃舒适与丰富,将自己抛弃回自然之中。日日在实验室、车间劳作的人很难涌起诗意、想象;而像搜狐总裁张朝阳那样一面攀登科技高峰,一面又攀登实体珠峰的人才能在“祛魅”的征途中葆有“返魅”的心境。

就目前的进程而言,人类已经非常伟大,我们通过一代又一代的经验累积,大幅度实现了由混沌走向清晰,从感性走向理性的“祛魅”。如果人类有志于变得更加伟大,就很有必要适度放慢速度,甚至有意停下脚步,等等我们尚在蹒跚追随的灵魂。

既能“祛魅”,又善“返魅”,人类才能魅力四射。