唐塔背后的主,你的名字我来数!

宁波城区有座最具原始风貌的唐塔,称为“天宁寺西塔”,正是因“天宁寺”而得名。虽然寺已毁,但它的历史变革却丰富多彩,光称呼就有许多个。

这其中,唯“天宁报恩寺”这个称呼历史上并未明确记载得名时间,而且近八百年来也未曾有学者专家去研究确认过,至少本人在书籍和网络上未曾看到,也许这种小细节引不起重视或没精力关注吧。而本人作为业余选手,精力可以使于一处,不必分心他事,大有不破案不罢休的愣头劲,终于在不懈努力(闲得无聊)下破解此谜团。说沾沾自喜也好,洋洋得意也罢,总想把推断过程分享出来,供有志之士评论拍砖。

事实上,除了称呼之谜外,天宁寺还有许多可以深究的地方。比如:

你知道“天宁寺”名称的由来吗?

寺中原有深沙神,雕刻者是“王百艺”还是‘黄百艺“?

寺第二次遭毁的时间是至元二十九年还是至元十九年?

明代重建的是“藏殿”还是“地藏殿”?

“天宁寺”复名真的在民国初年?

这位主多次更名,它的历史变革,本人为你一一细数,并充分挖掘古书记载,整理排序,纠错释疑,详细列举每次易名时的朝代年份,包括以往文章中未提及或不确定的地方也为你引证分析,提出新的观点和疑问,并最终归纳总结。

因此,本人自认为这是史上关于“天宁寺”历史变革最为全面详细的文章了,就当自吹自擂吧哈!没耐心的朋友也可直接拉到最后,文末列有具体的历史变革清单。

正文还得从唐塔说起,不过写塔只是过渡,后面写主才是正题。

本文需耗时二十分钟。

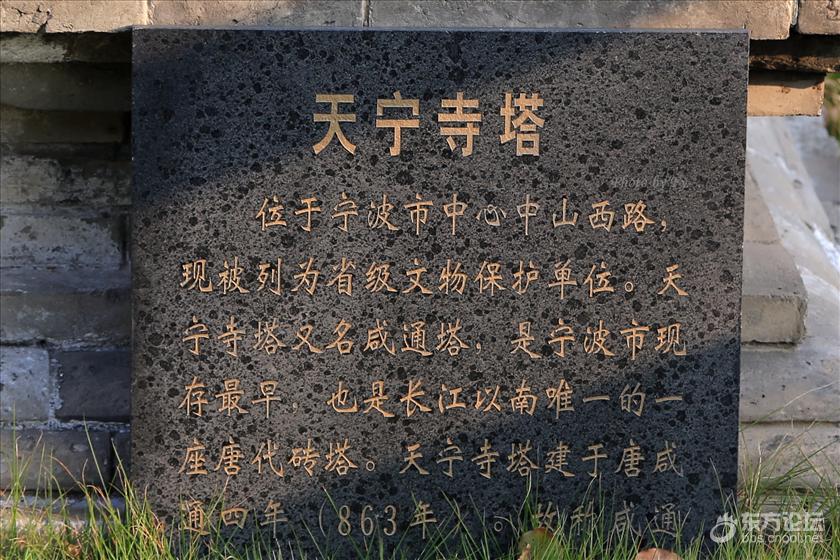

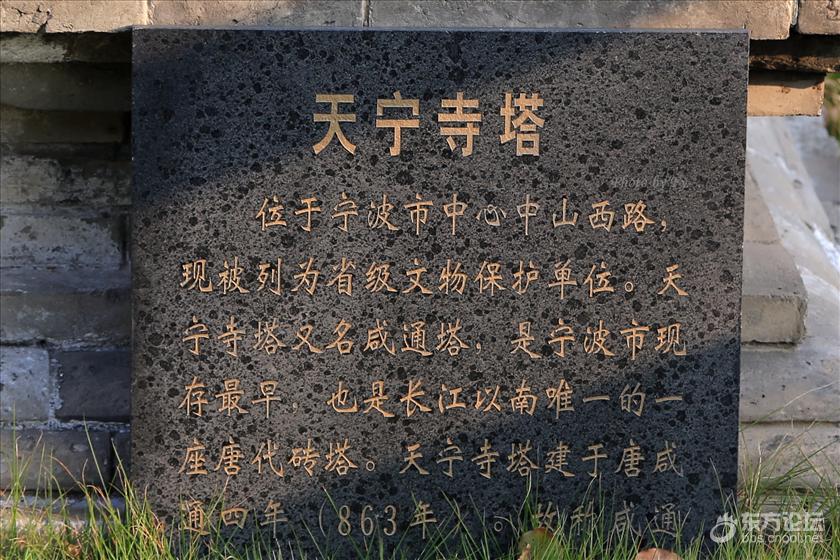

所谓大隐隐于市,在甬城繁华中心地段就有这么一座“灰头土脸、相貌平平”的砖塔矗立在主干道中山西路边。路过的人们如果是初次遇见,总会好奇它的来历,不禁驻足瞧下塔旁碑上的介绍。

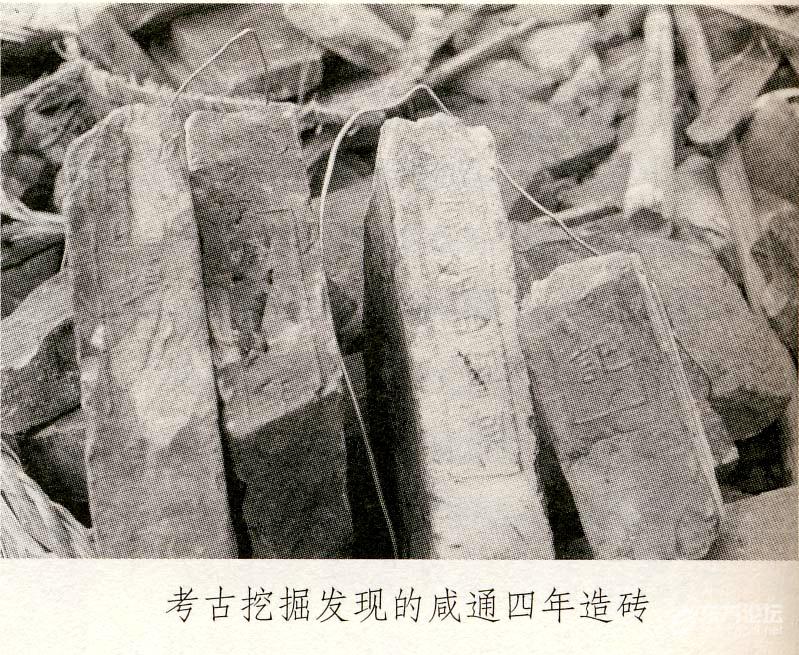

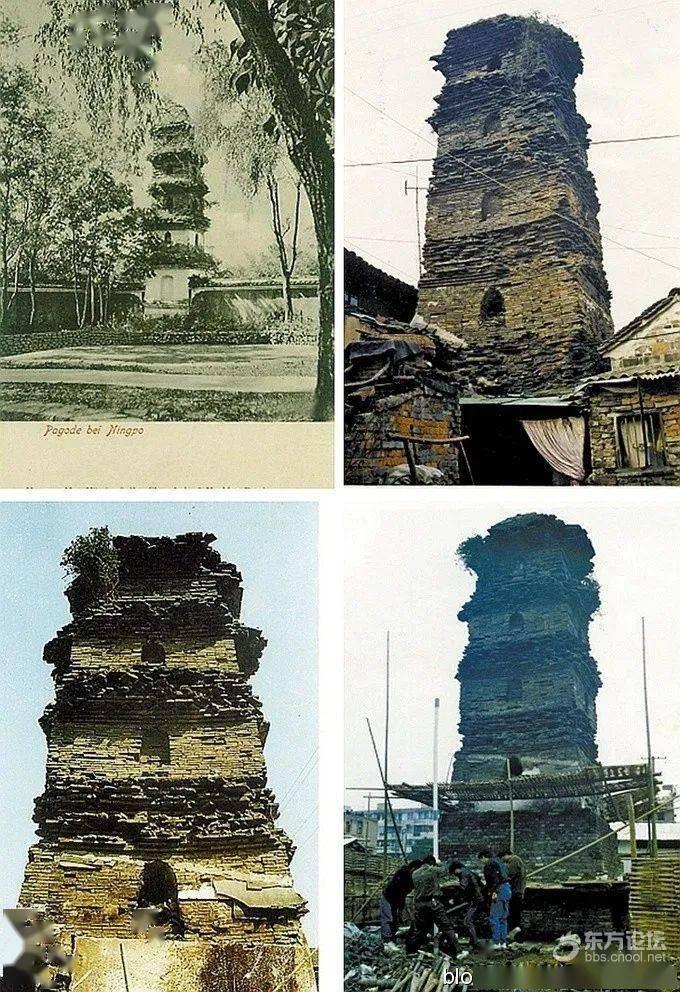

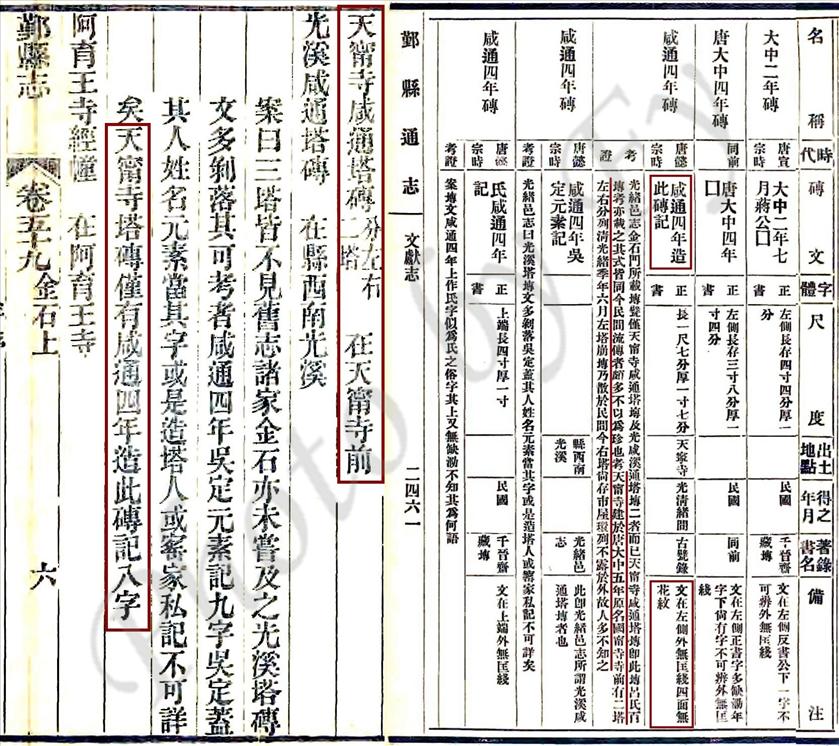

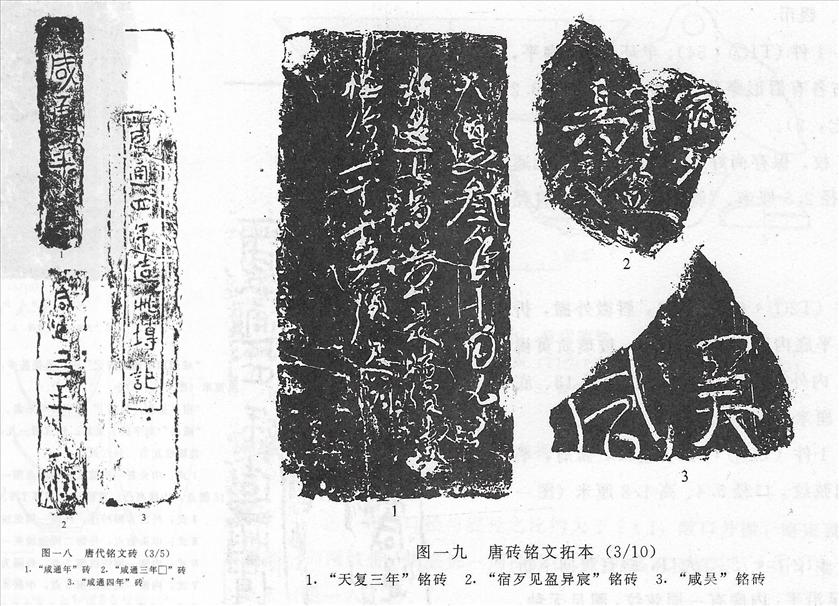

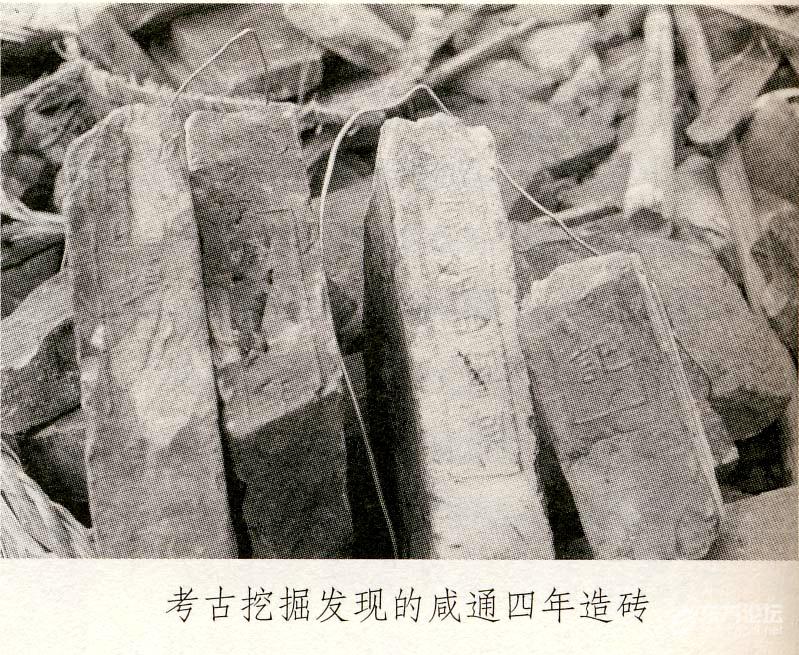

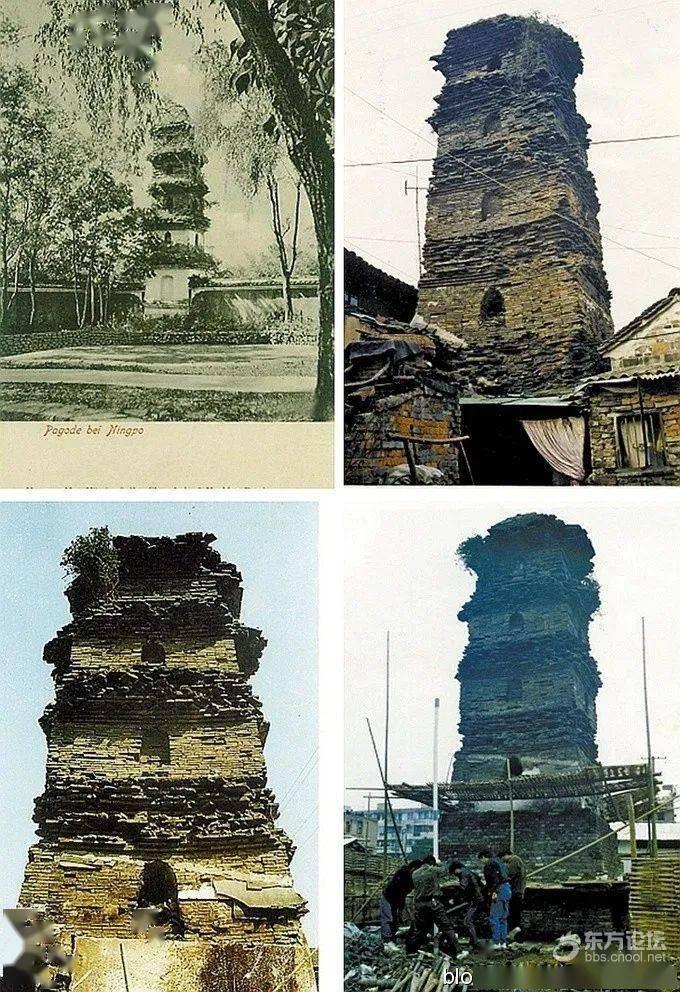

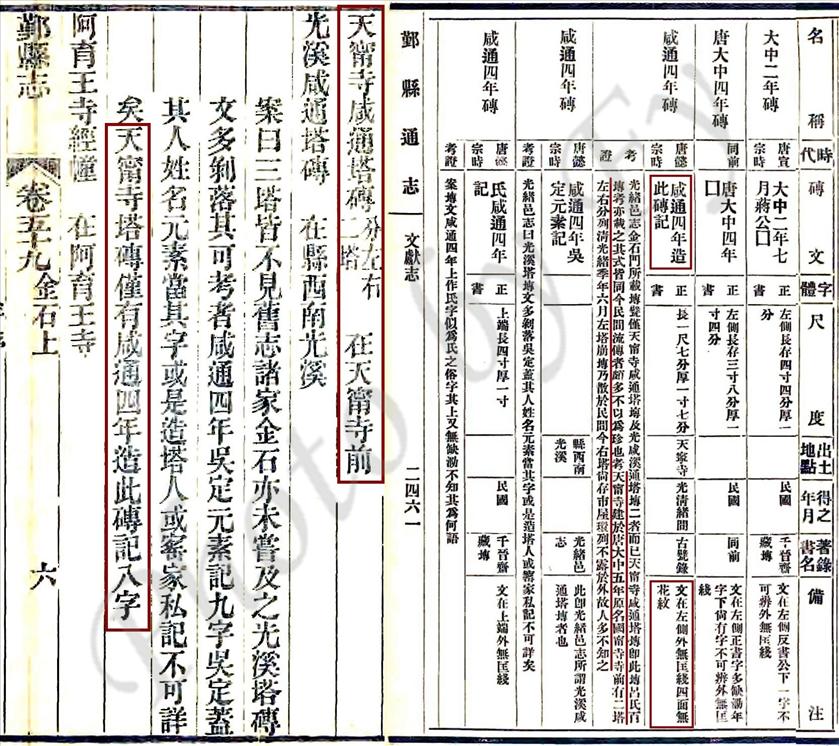

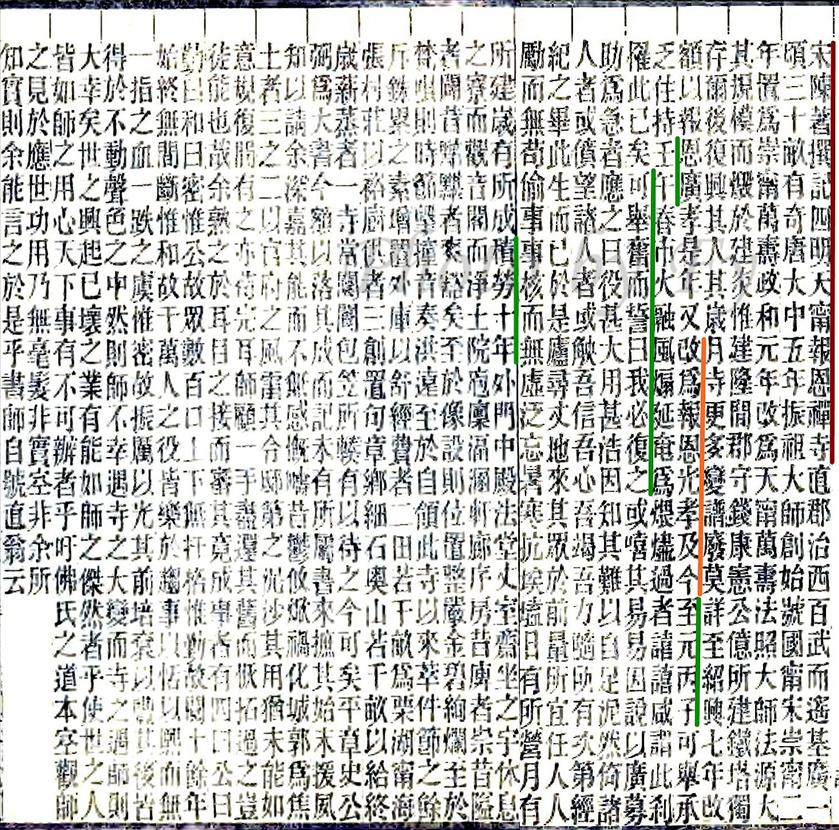

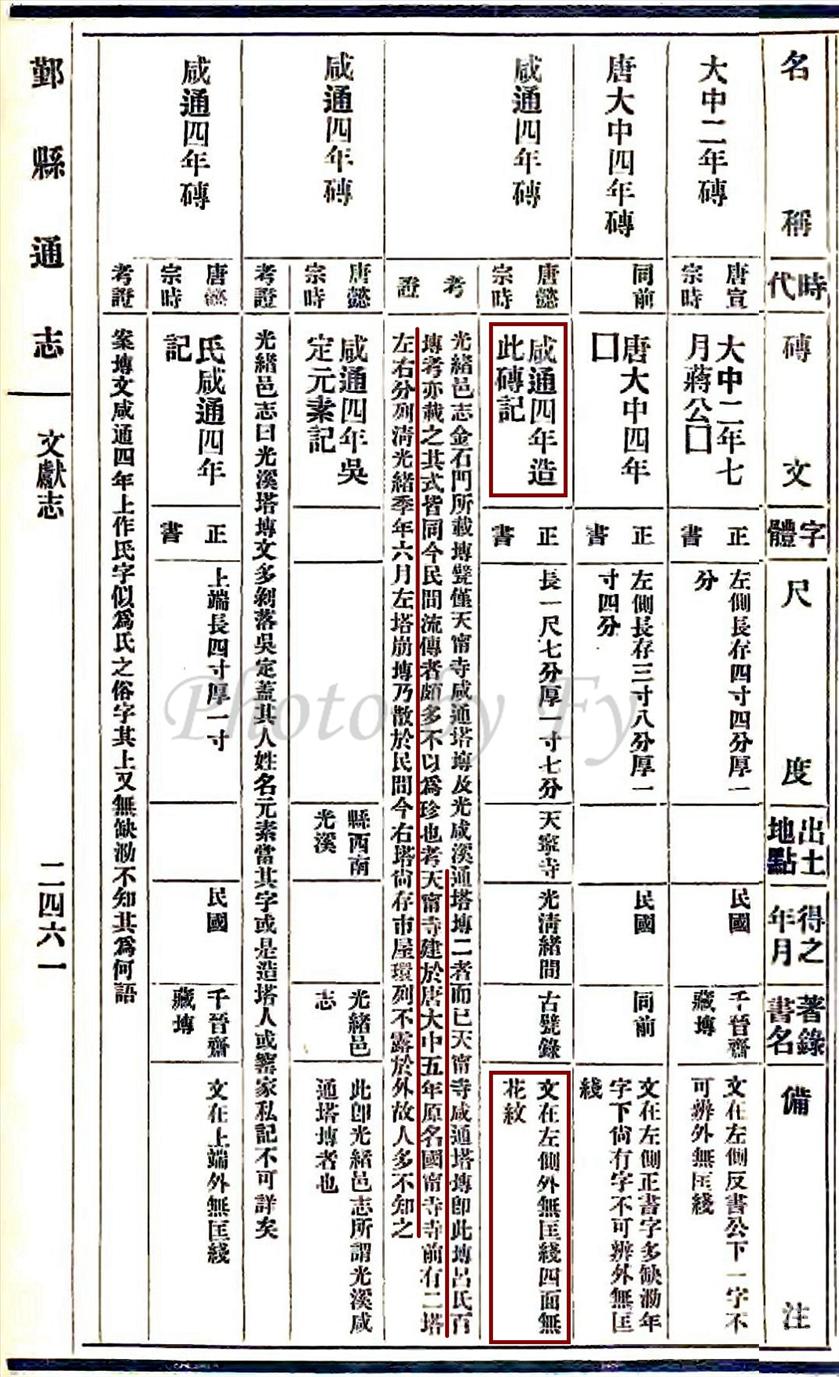

确实,它的来头不小。这是一座唐塔,因塔砖上刻“咸通四年(863年)造此砖记”铭文(也有咸通三年的),俗称咸通塔。(图来自网络)

咸通塔的出身本默默无闻,任何古籍中都未曾有笔墨。为人所知只为塔背后的主是建于唐代的“国宁寺”,现称“天宁寺”,历代古籍都有详细记载。天宁寺山门前有双塔,此塔为西塔,故官方名为“天宁寺西塔”。

如今,地面建筑惟天宁寺西塔硕果仅存,东塔已毁于清光绪三年(1877年)六月,仅留塔基,天宁寺在解放前后撤毁,20世纪50年代彻底拆除,仅剩遗址。(图来自网络)

天宁寺西塔是江南地区保存最完整的唯一一座唐代密檐式砖塔,也是我国现存唐代佛教寺庙中寺前双塔形制最早的实例之一。看来,天宁寺西塔之所以成为“大人物”,无他,惟“活久”尔:)

(图来自网络)

关于天宁寺西塔,网上介绍颇多,就不展开叙述,这里我们好好聊聊唐塔背后的主人——天宁寺。

天宁寺在不同朝代、不同时期,会以不同的名称出现,易名改姓如家常便饭,实为一件神奇之事。

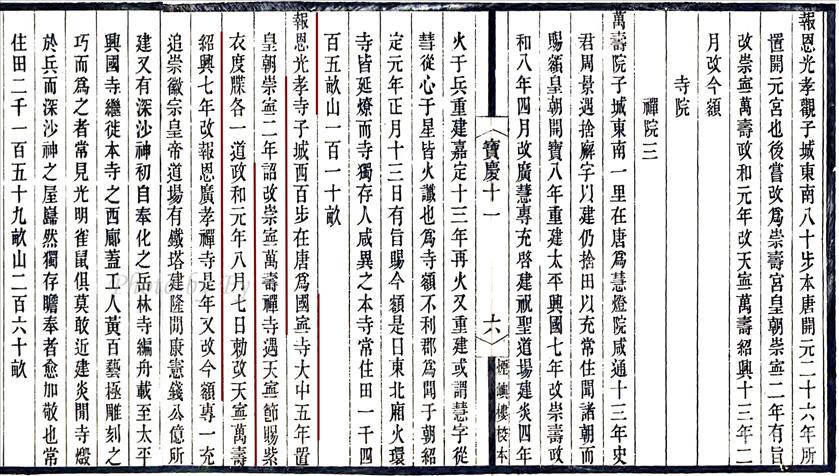

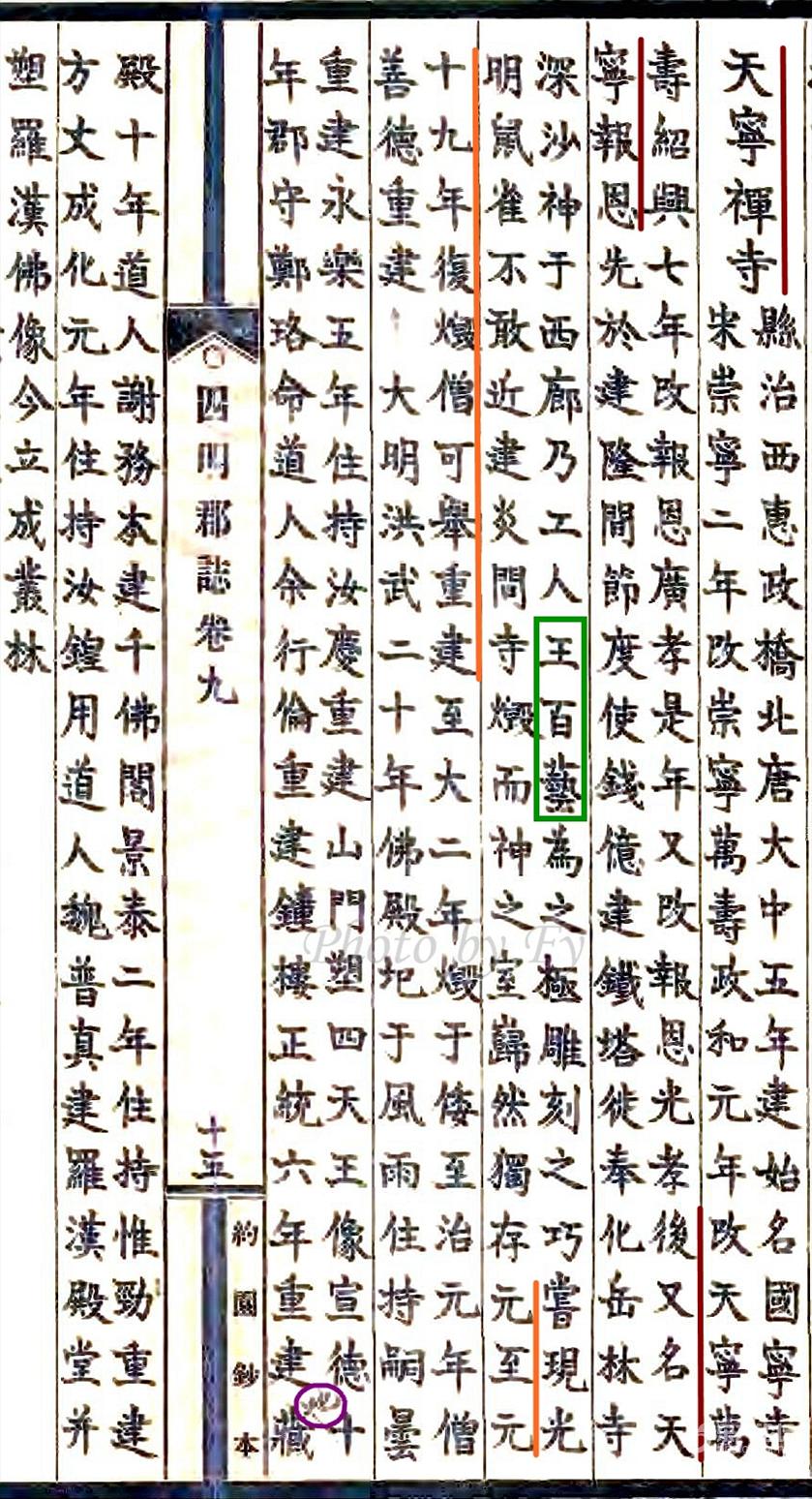

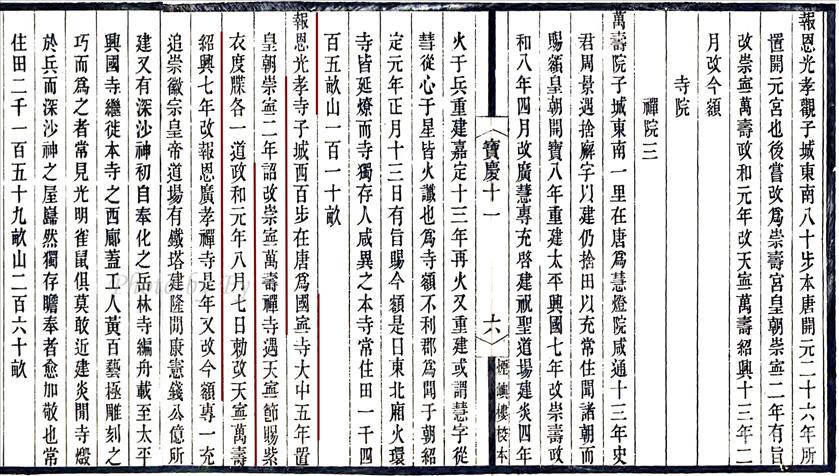

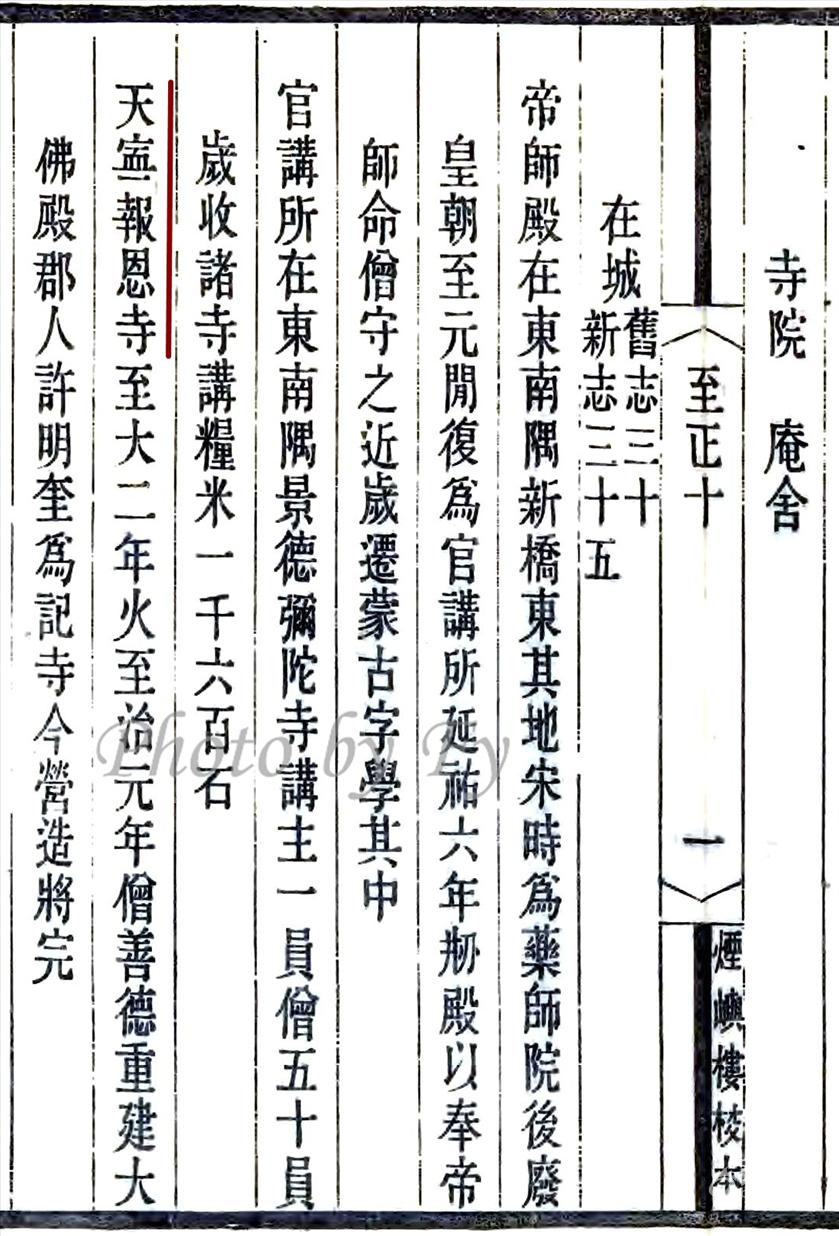

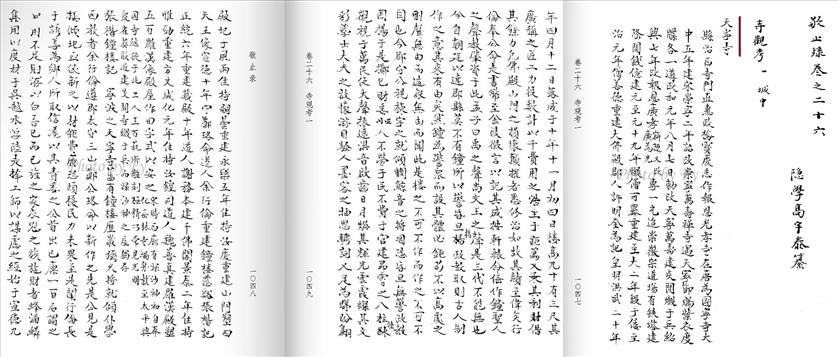

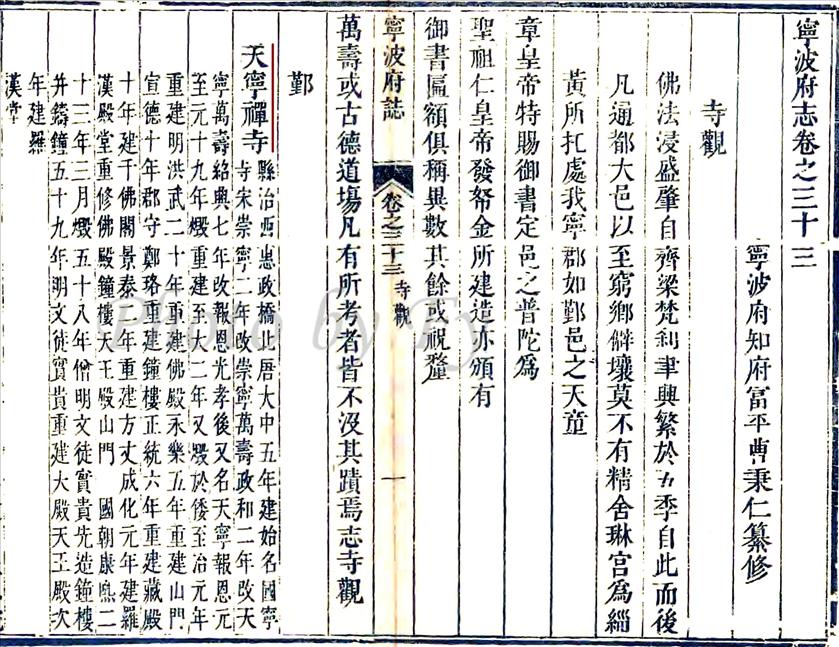

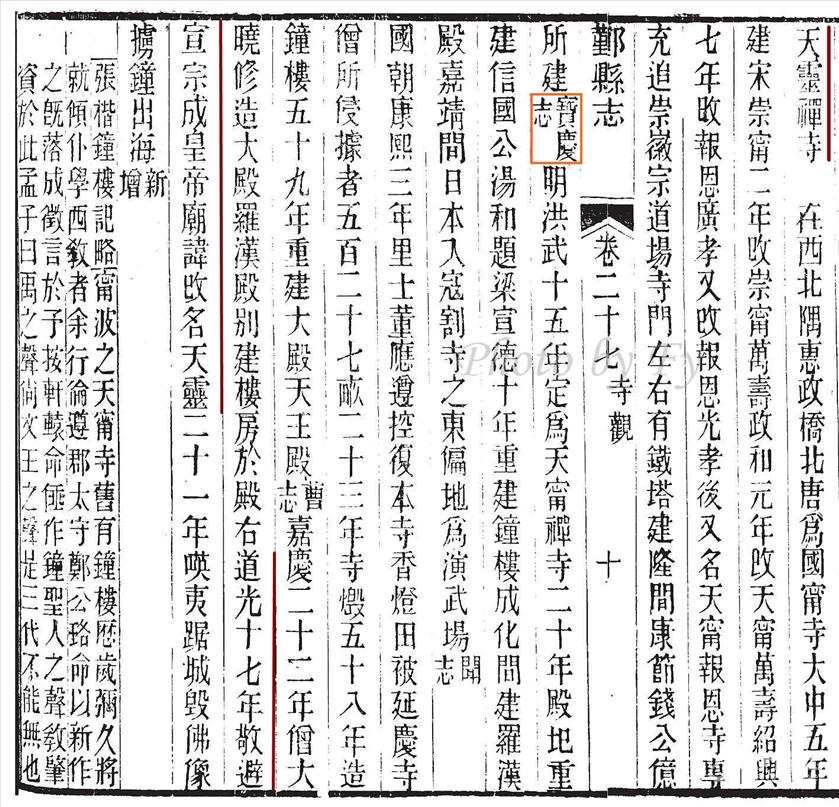

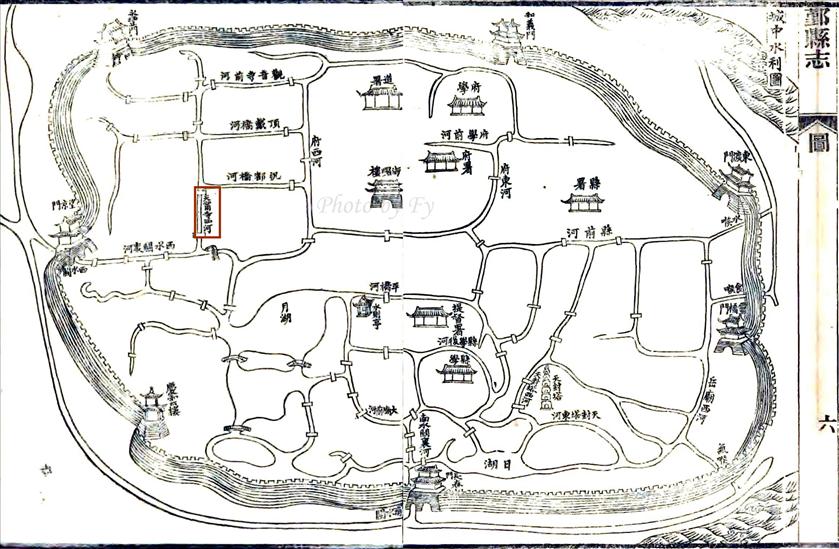

本人手上最早的南宋宝庆《四明志》记载寺在“子城西百步,在唐为国宁寺,大中五年(851年)置。”

这是天宁寺最早的名字,也是唐代唯一称呼。

接下来的记载是先说改名,再谈建置,年代和时间上有交错,叙说起来会错乱,容易条理不清,本人干脆一不做二不休,按时间顺序并结合现有资料重新捋了一遍。

过了十几年,也是唐咸通年间(860-874年),寺前建了双塔,其中一座就是现存的天宁寺西塔,按当时称呼应为“国宁寺西塔”。

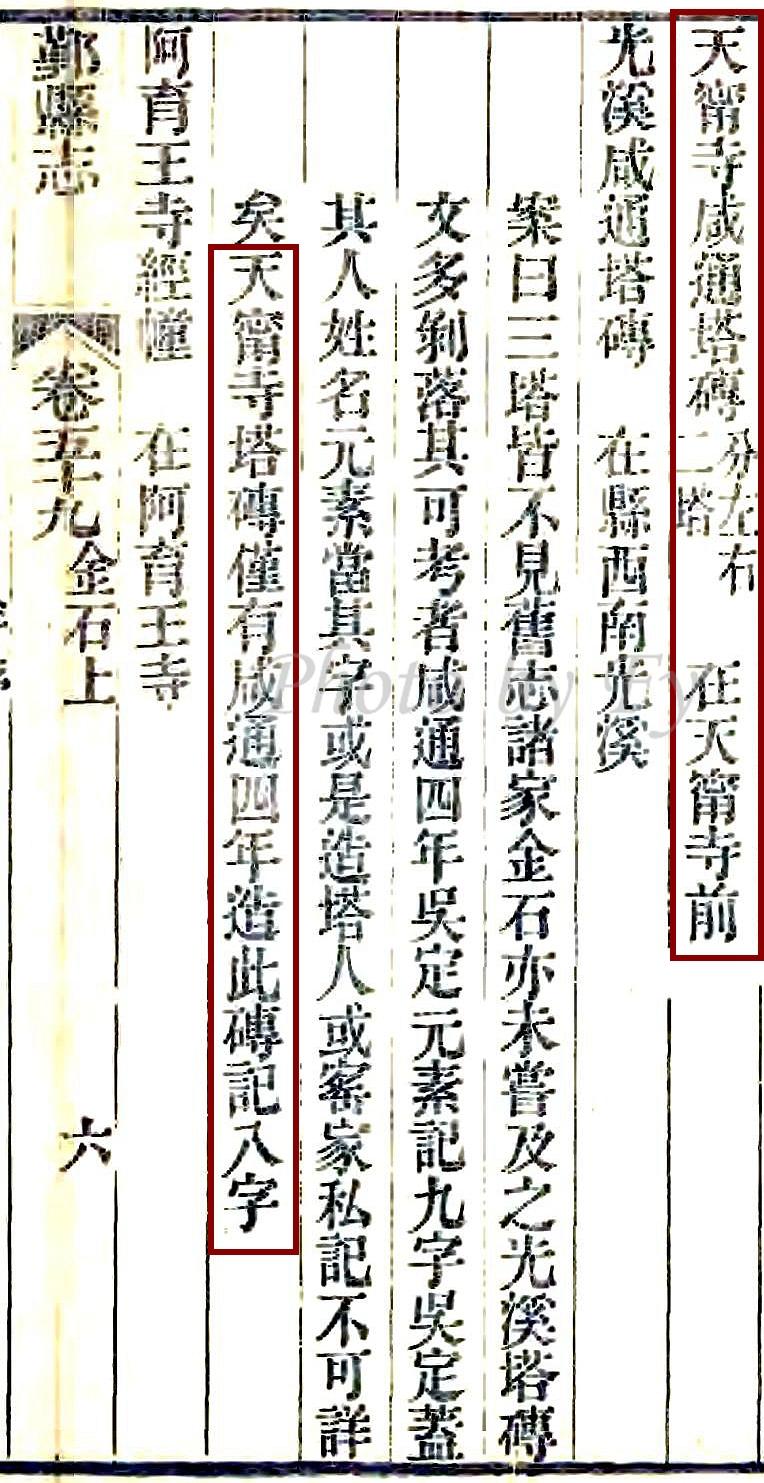

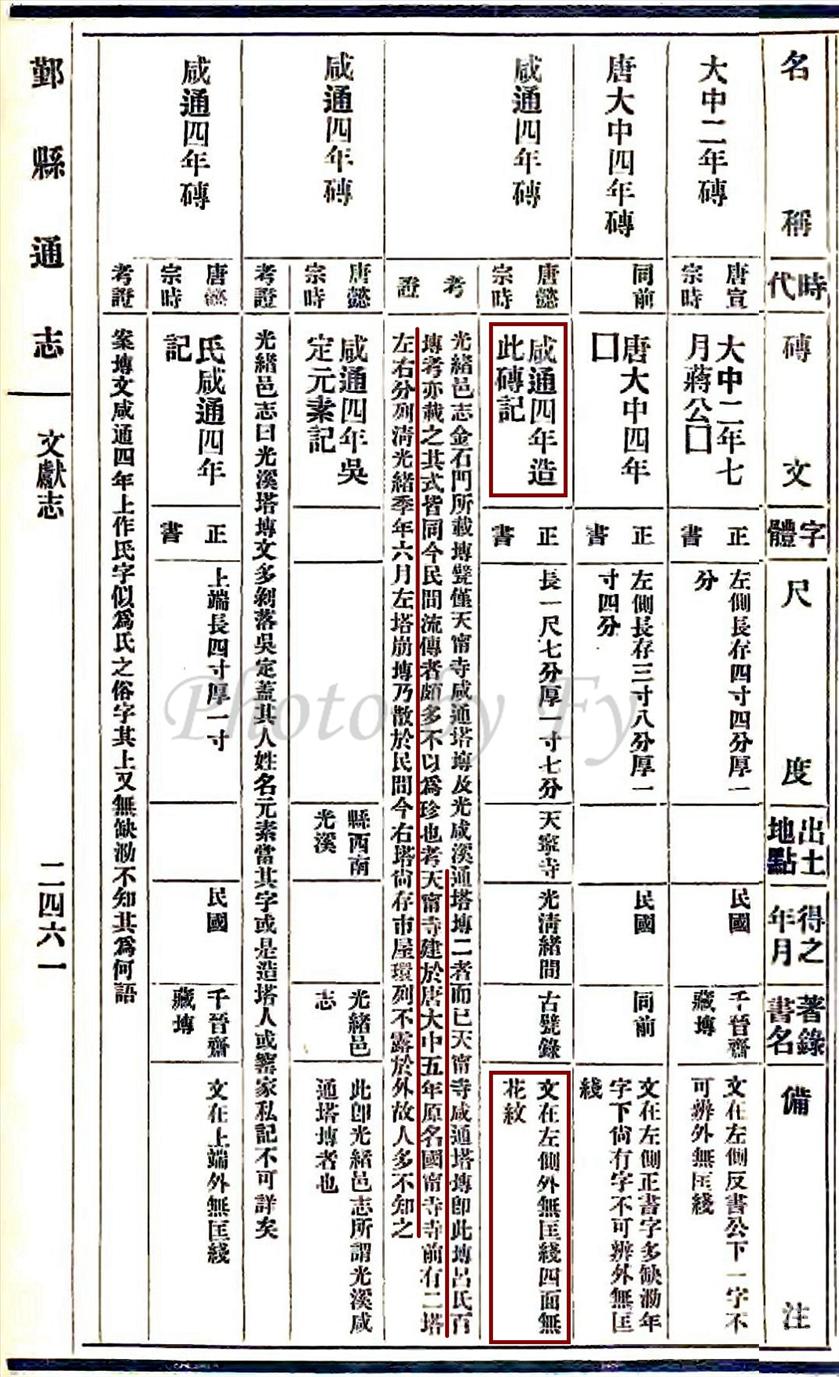

可是,无论是宋元四明六志还是之后明代古籍都未记载双塔的任何资料,直到晚清和民国的地方志金石篇中记录塔砖时才捎带有双塔的简略记载。

可见,双塔对于唐国宁寺来说只是一对不起眼的配件,没有受到记录和编纂者们的关注。不过,我命由我不由天,双塔生命值拉满,历经千余年,顽强地生存了下来,至今西塔仍然屹立不倒,成就了自己,受世人瞩目。

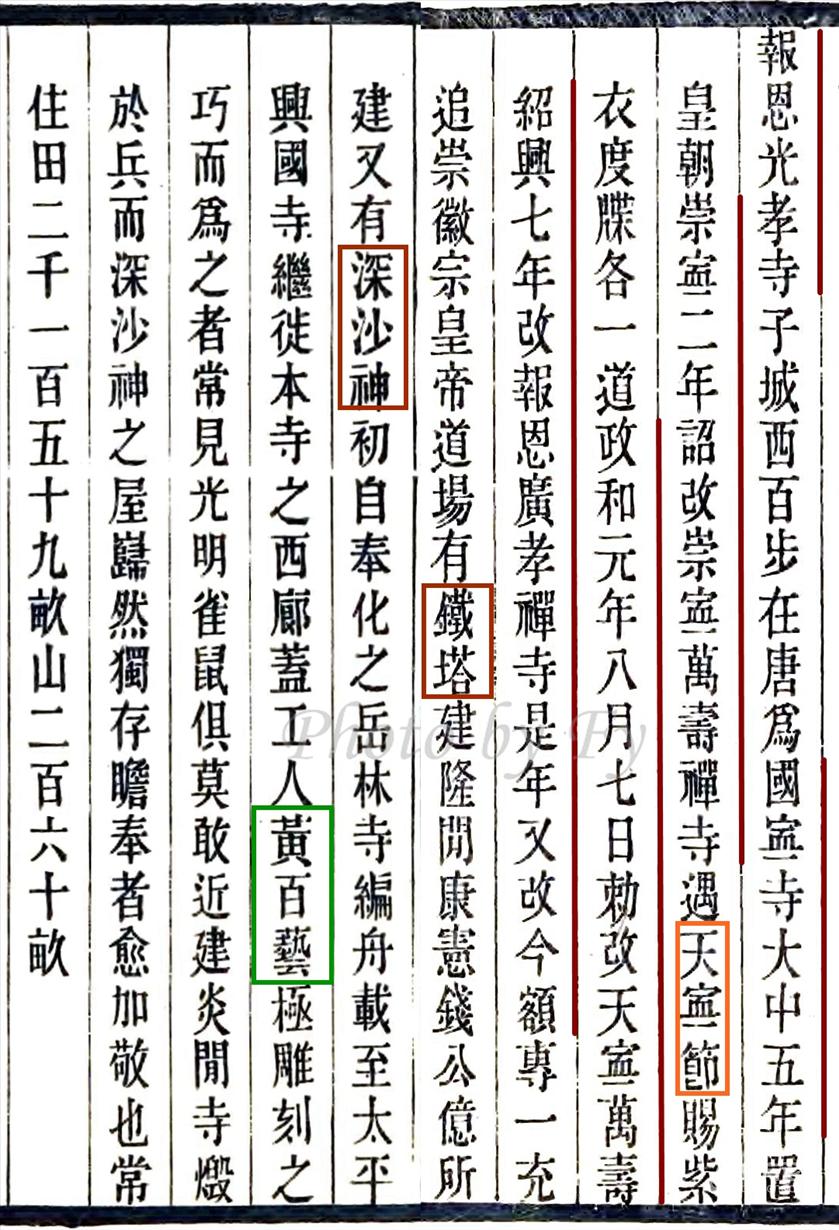

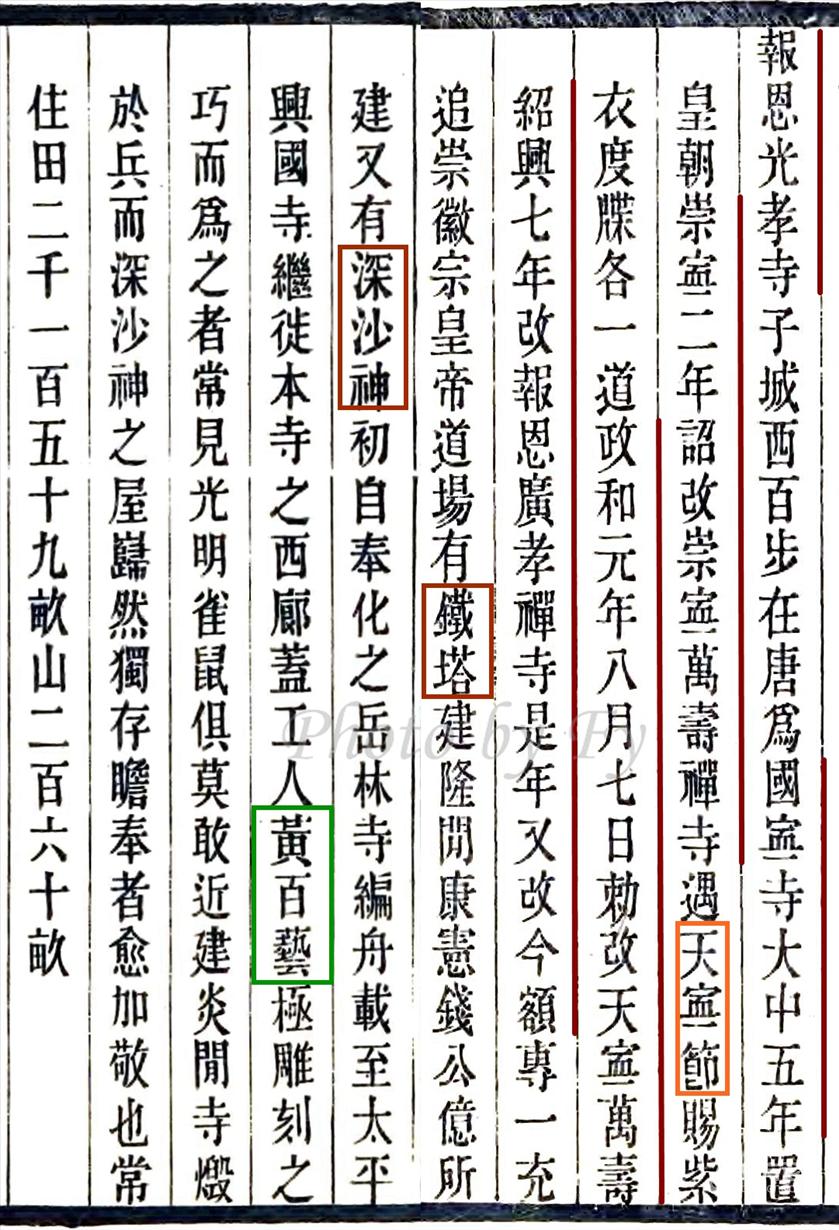

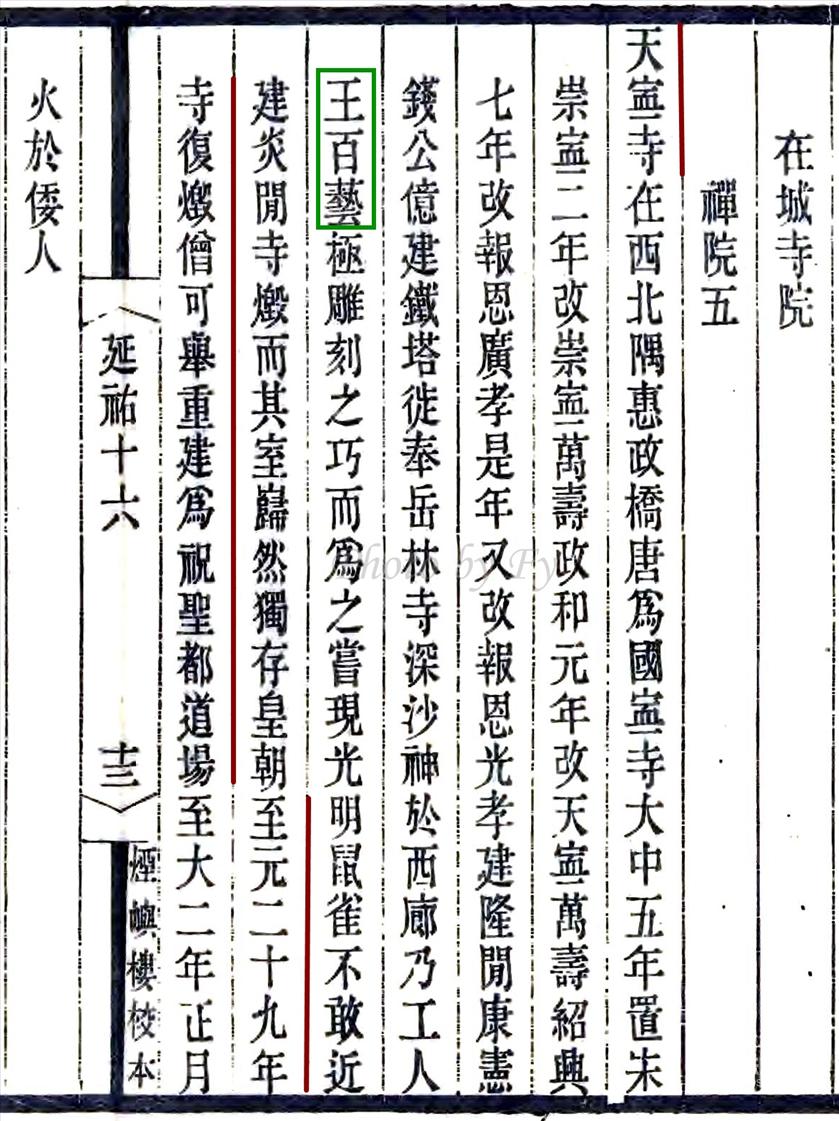

到了北宋,建隆年间(960-963年)又添了新物件:节度使钱亿新建铁塔;又有深沙神,初自奉化岳林寺编舟载至太平兴国寺,继徙本寺之西廊,工人黄百艺所雕刻。(“黄百艺”被此后的古籍误改姓了)

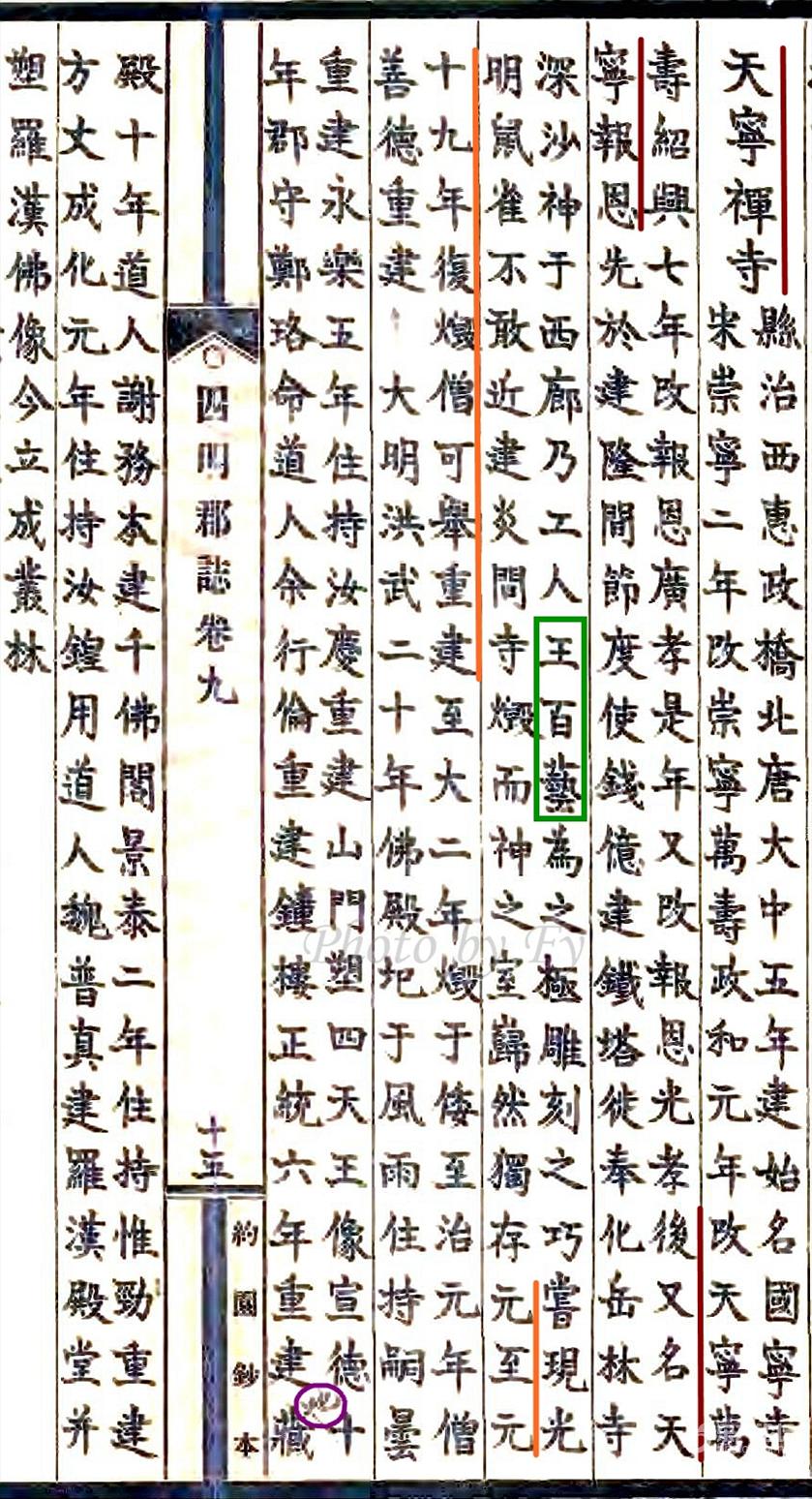

崇宁二年(1103年),诏改“崇宁万寿禅寺”(第二个称呼),遇“天宁节”,赐紫衣度牒各一道。

由此我们可知 “天宁”二字因何而来。“天宁”是个节,是因宋徽宗的诞辰而定的节日。崇宁则是宋徽宗赵佶的第二个年号。

仅过八年,政和元年(1111年,宋徽宗的第四个年号)八月七日勅改“天宁万寿”(第三个称呼),寺名中第一次出现了“天宁”二字。

靖康之变,战乱纷起,南宋建炎年间(1127-1130年),寺毁于战火,而深沙神之屋岿然独存。这是古籍记载天宁寺遭受的第一次灭顶之灾。

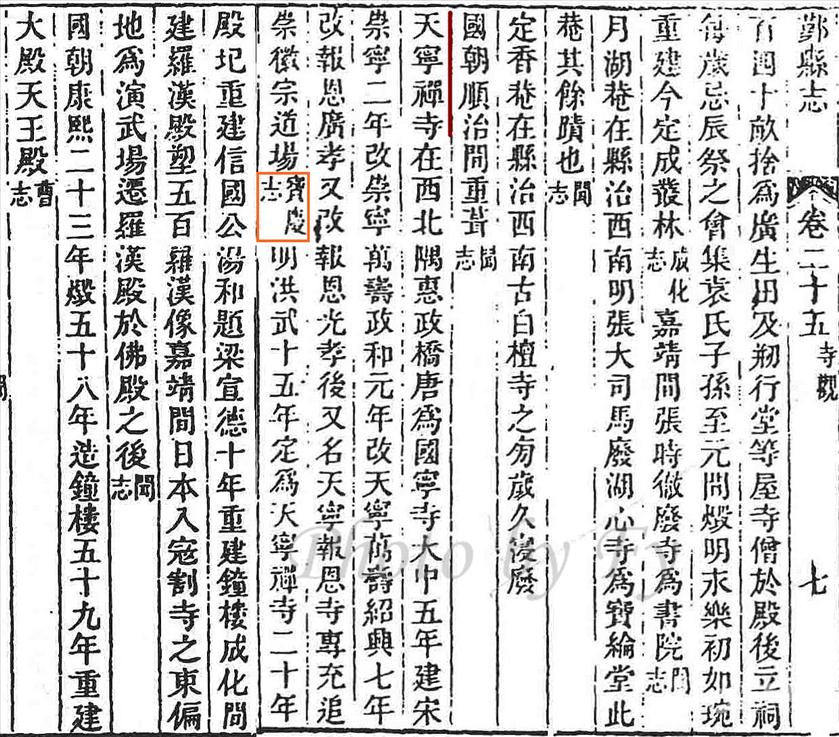

绍兴七年(1137年),改“报恩广孝禅寺”(第四个称呼)。同年改“广”为“光”,称“报恩光孝”(第五个称呼),专一充追崇徽宗皇帝道场。

词条寺的名称正是“报恩光孝寺”,而宝庆《四明志》撰始于宝庆二年(1226年),也就意味着1226年之前,寺未再改名。

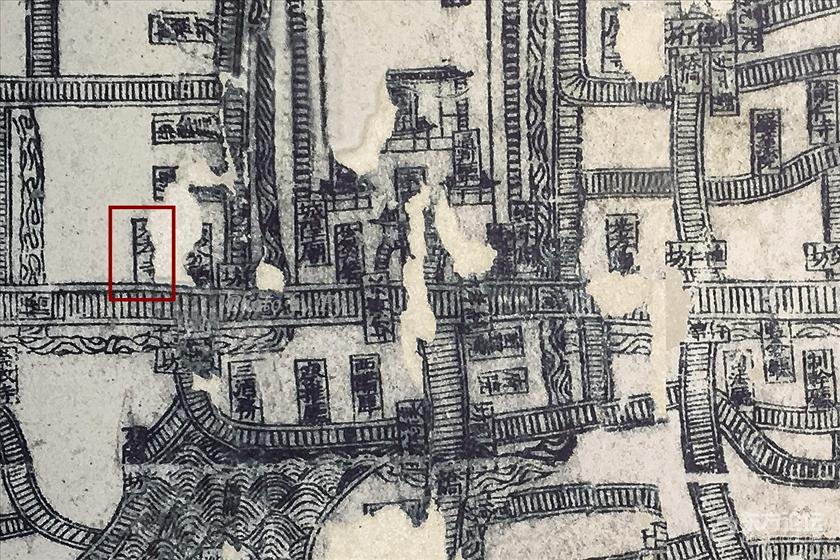

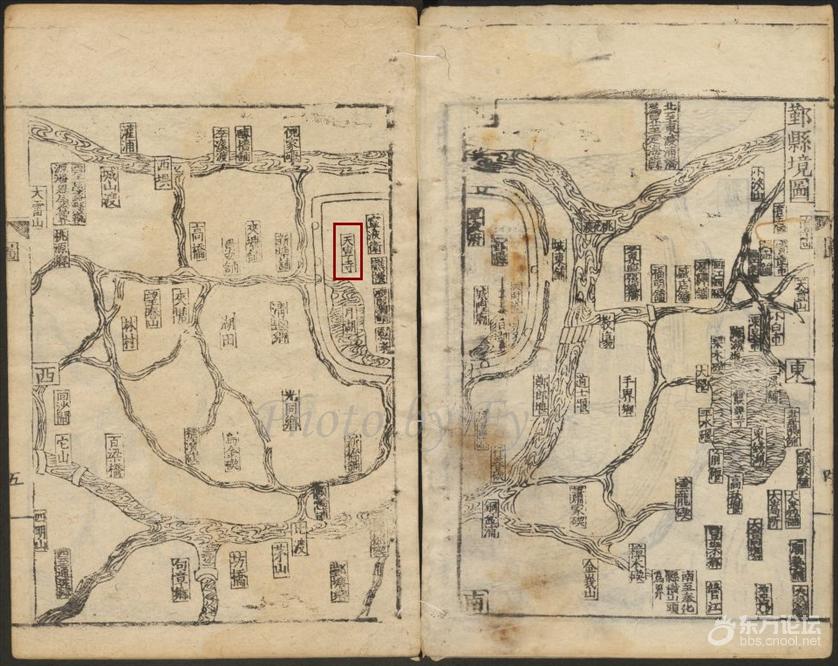

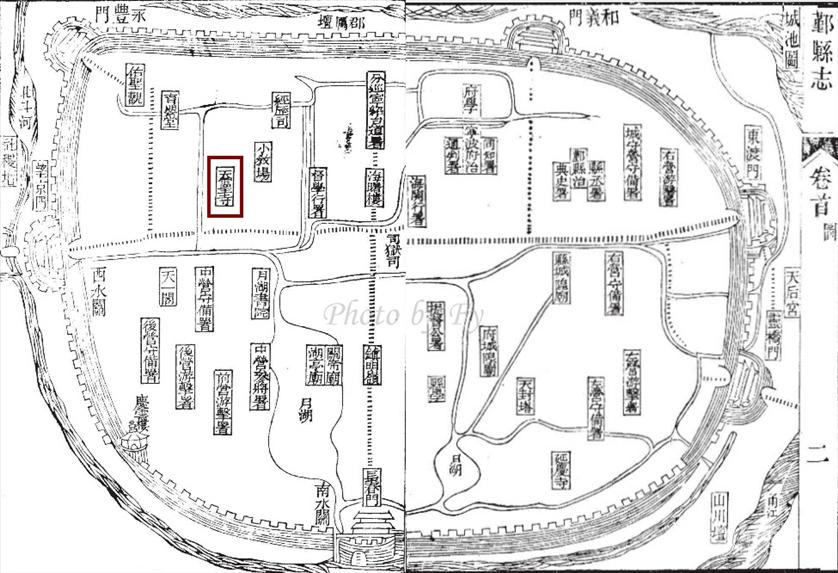

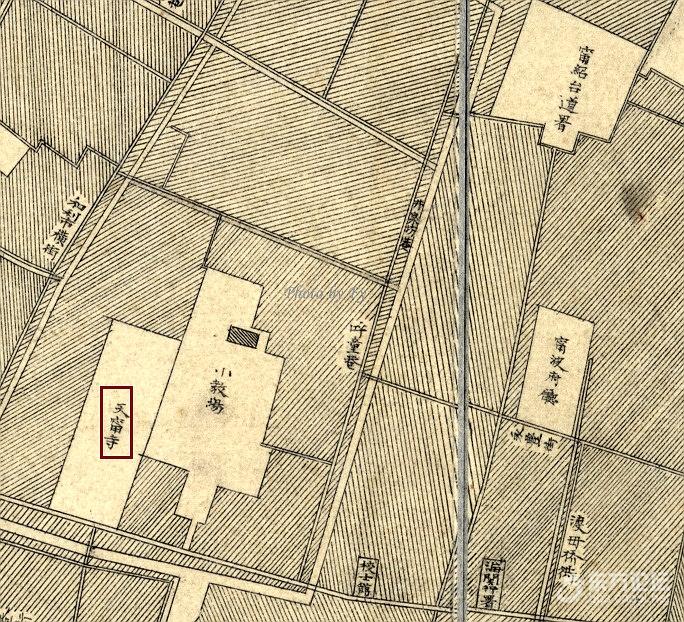

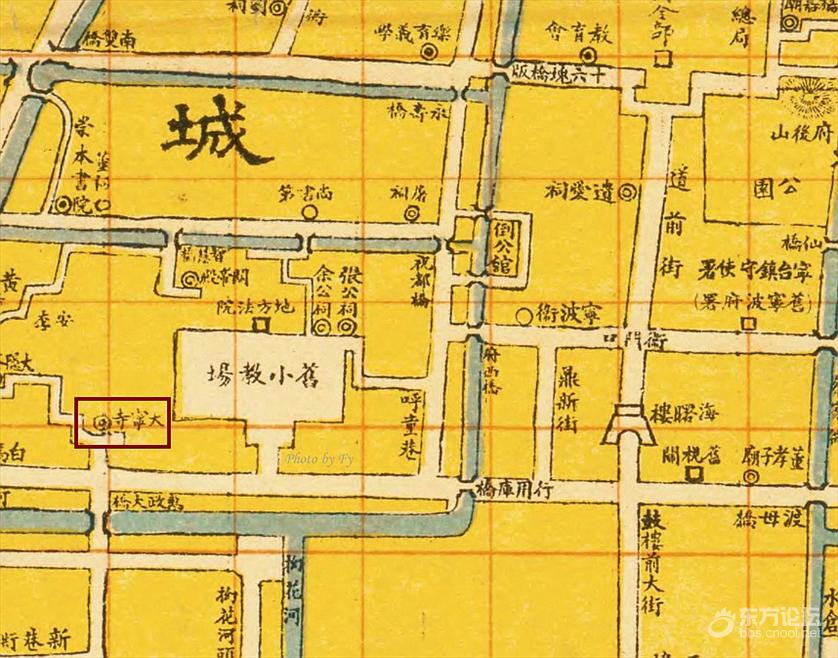

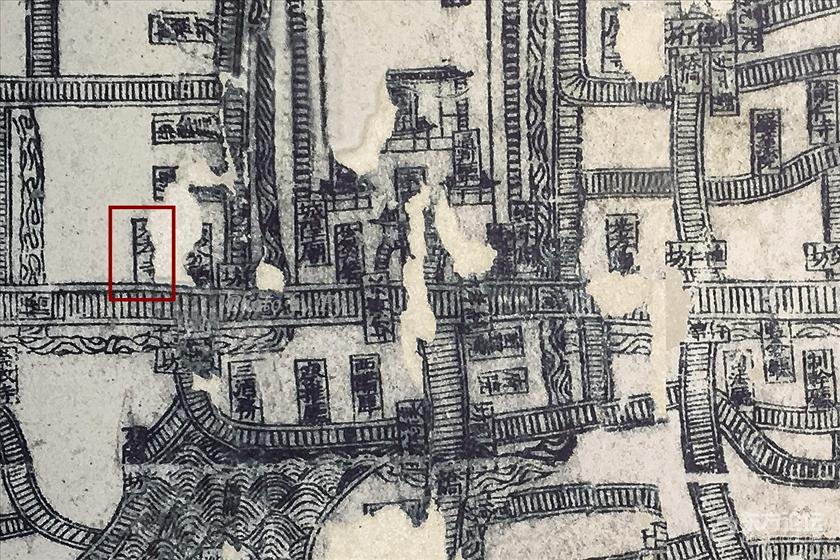

宝庆《四明志》中收录有现存最早的宁波区域地图共16幅,其中《罗城》图虽残破不全,但按照“报恩光孝寺”记载的方位,且秉着先入为主的思想,依稀找着了寺的图标,都只是半边字,推测为“光孝寺”三字, 不知是不是指的就是 “报恩光孝寺”?这就有待同好和专家指正了。

BTW:图九中最头里可见,除了“报恩光孝寺”,还有座“报恩光孝观”,称呼的历史变革基本与寺同步。

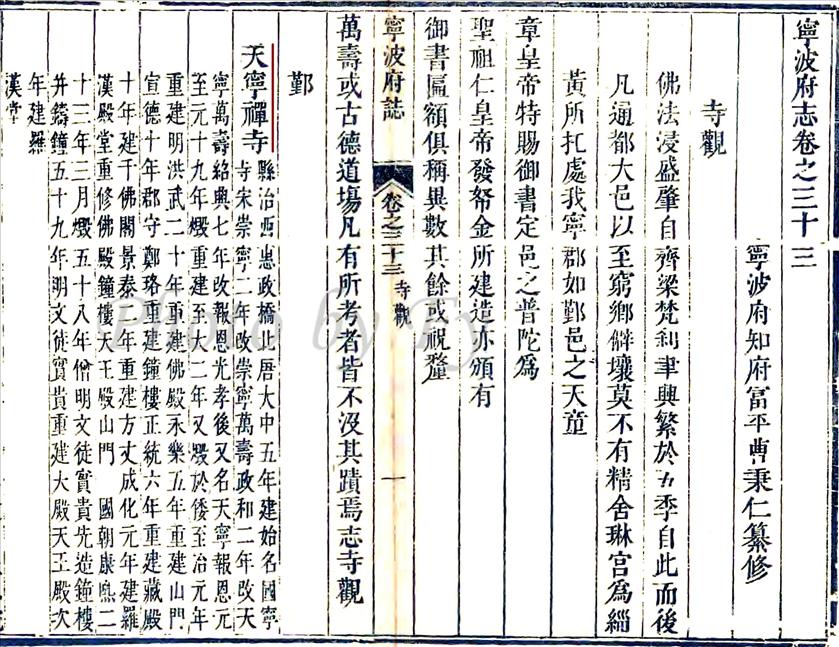

接南宋宝庆《四明志》,元延祐《四明志》(延祐七年1320年)中的词条,却很突兀地出现了“天宁寺”。那么,近一百年间,寺名是何时改的?改的真是“天宁寺”这个称呼吗?延祐《四明志》中并未记载,但后来者的记载使得线索一一浮现,故到时我们再探讨。

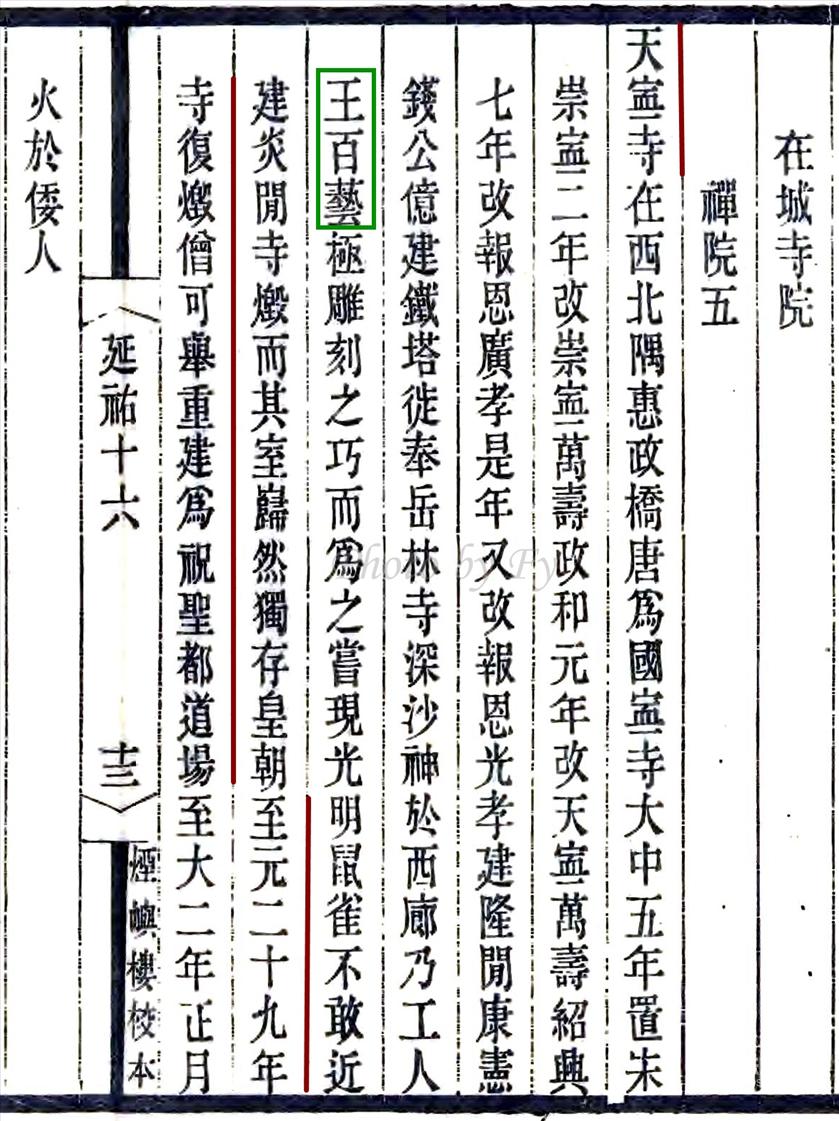

继南宋建炎间寺毁后,元至元二十九年(1292年),寺复毁,僧可舉重建,为祝圣都道场。

至大二年(1309年)正月,又被倭寇毁于火(第三次遭毁)。

BTW:工人“黄百艺”在延祐《四明志》中错写成“王百艺”,此后一直将错进行到底。

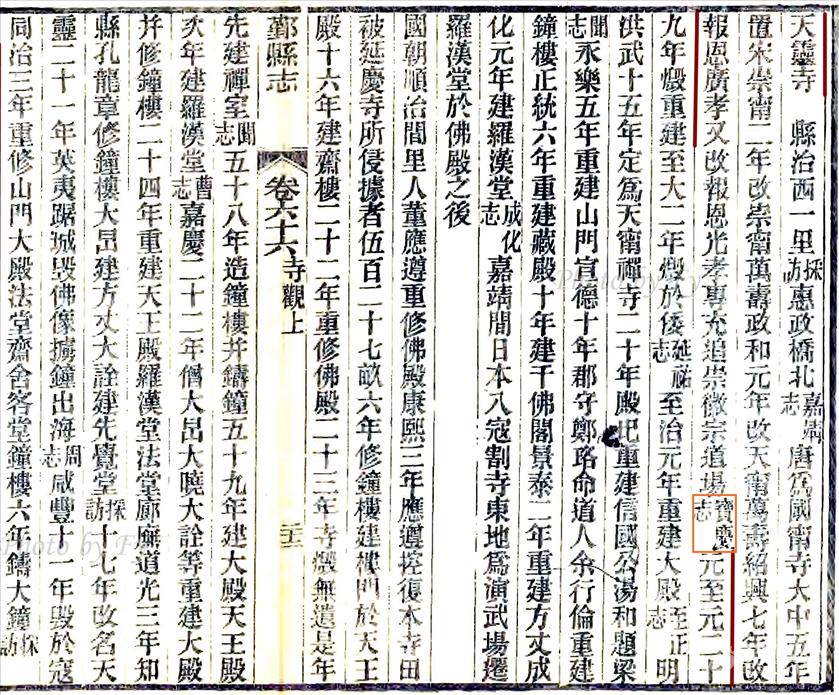

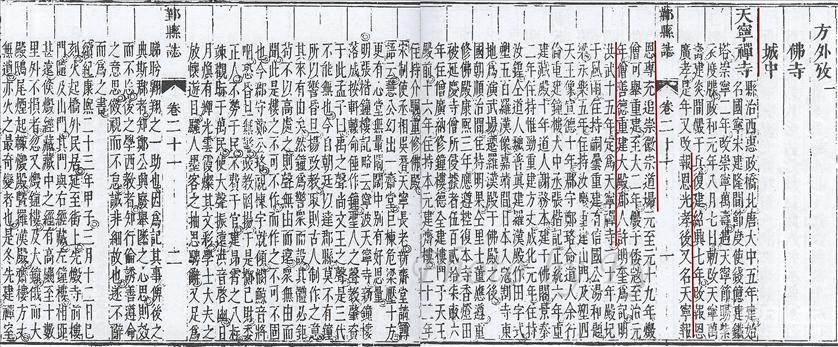

元延祐《四明志》后为元至正《四明续志》(至正二年1342年)也是宋元四明六志中的最后一部。词条寺名又有新称呼“天宁报恩寺”(第六个称呼),从后书记载可知,这才是完整正确的,延祐《四明志》中应是偷懒的写法。但是,仍然未记载何时改的名。没关系,抽丝剥茧,最终会真相大白。

至大二年,寺第三次遭毁。十二年后,至治元年(1321年),僧善德重建大佛殿,郡人许明奎为记。

晃晃悠悠地在毁、建、毁、建中度过了元代,寺的称呼在明代不出意外又发生了变化。

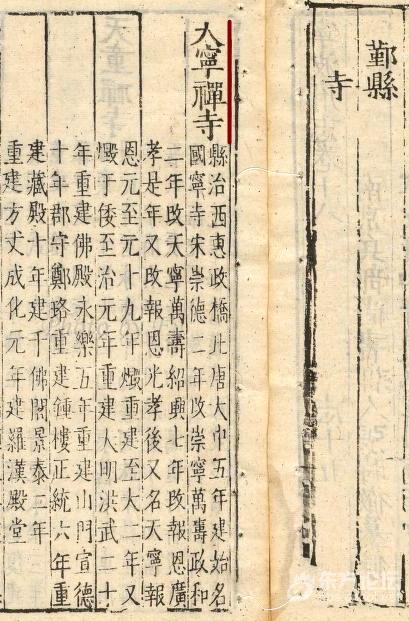

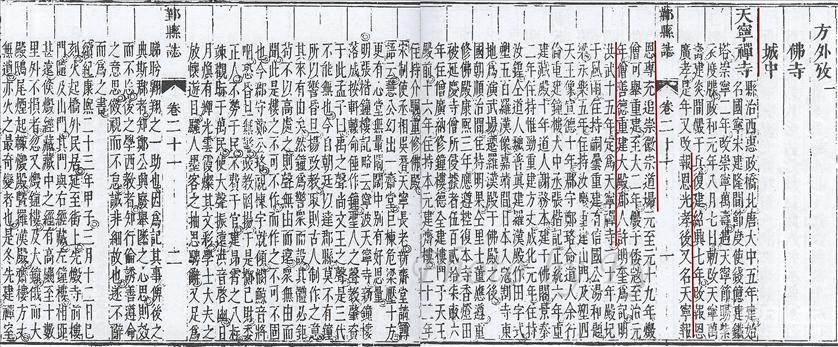

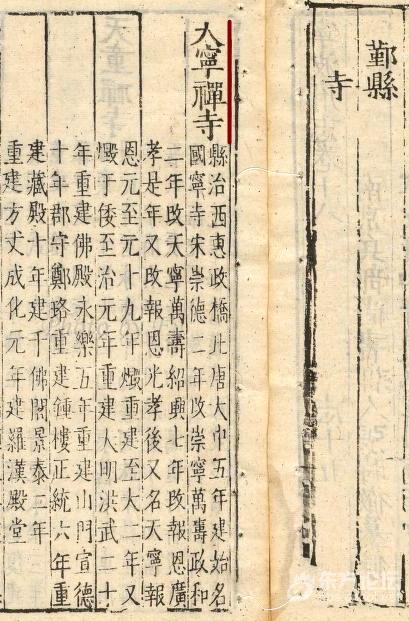

明《四明郡志》(成化四年1468年)中正式出现了“天宁禅寺”(第七个称呼)这个称呼,也未有任何记载,仍暂不知何时改的名,反倒提及了“天宁报恩”,但也是简单地在“报恩光孝后”加了句“又名天宁报恩”,未有实质性结论。(此时,“天宁报恩”和“天宁禅寺”这两称呼均未有明确的时间定论。)

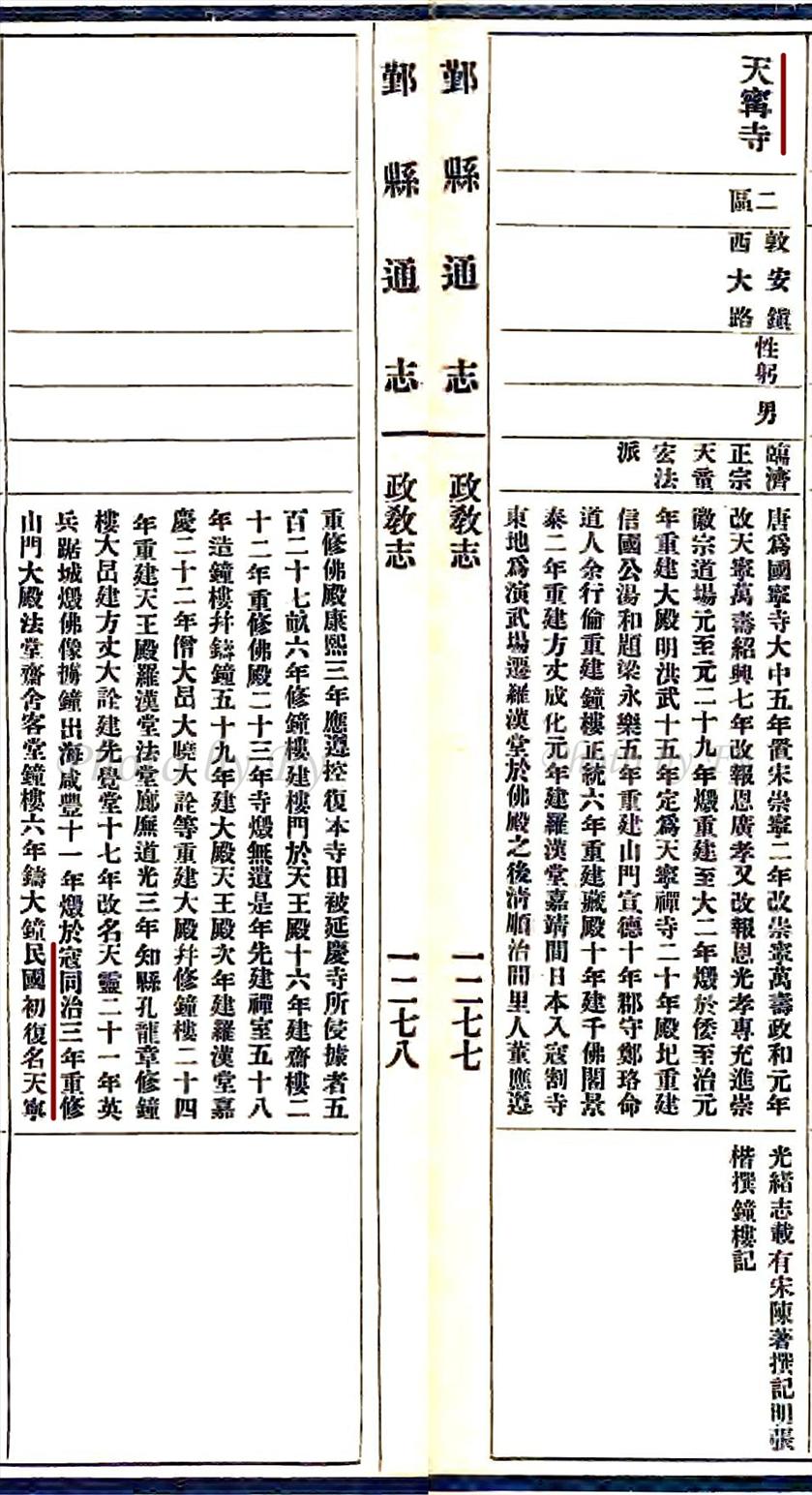

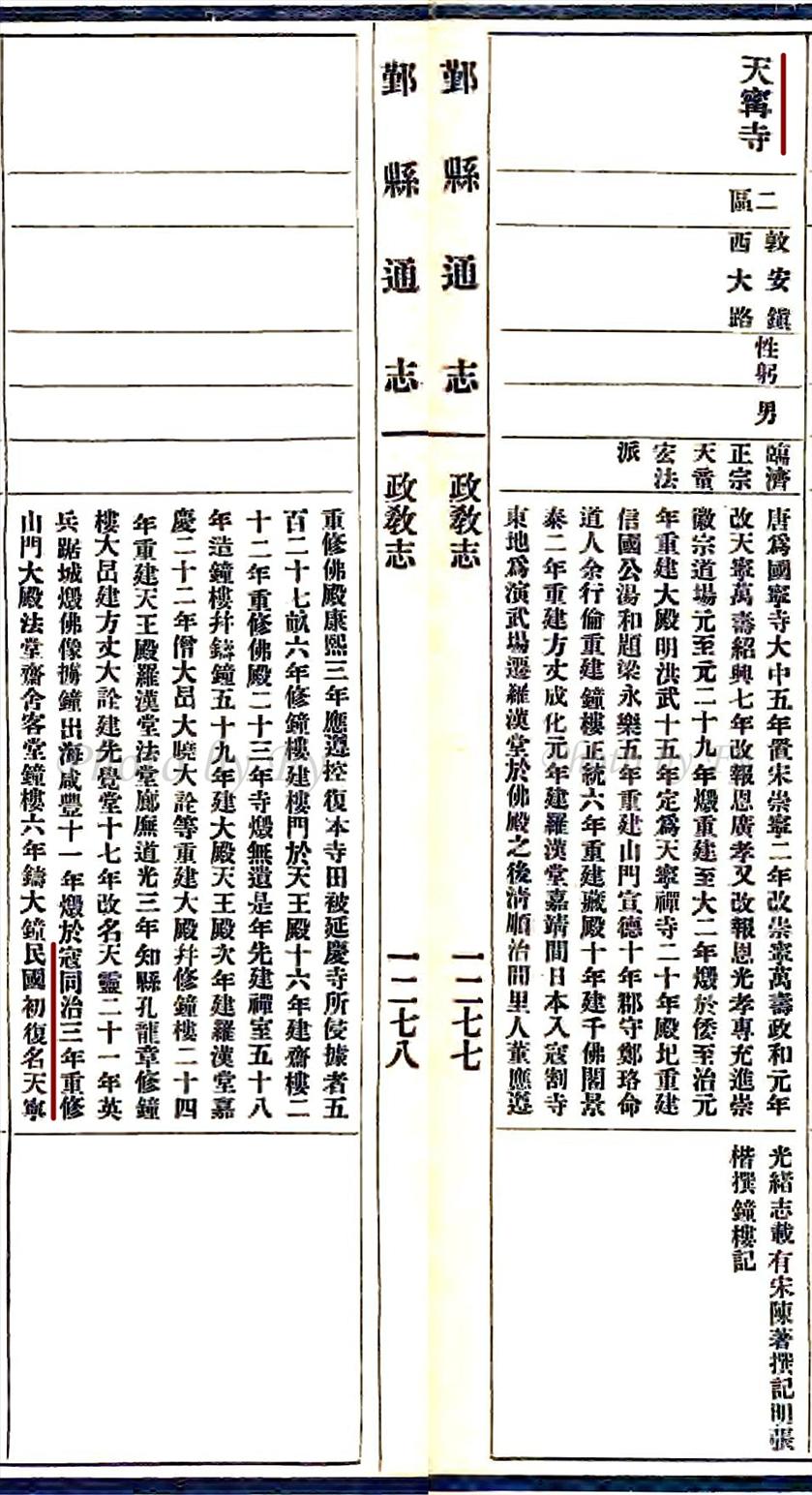

与元代形成鲜明对比的是,明代的天宁禅寺一直在建、扩、建!

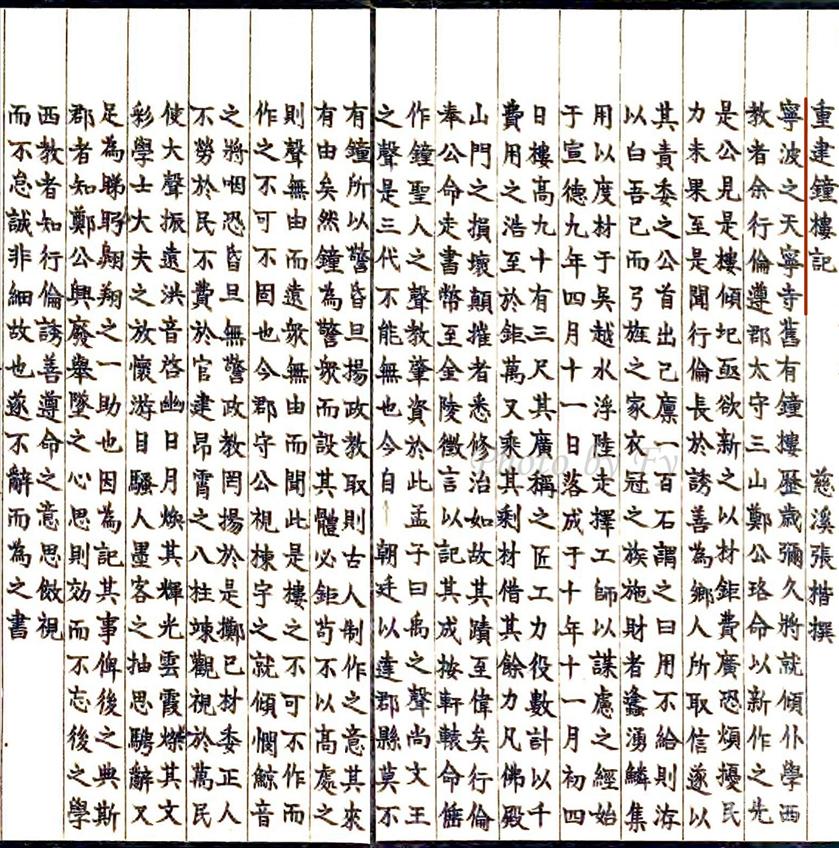

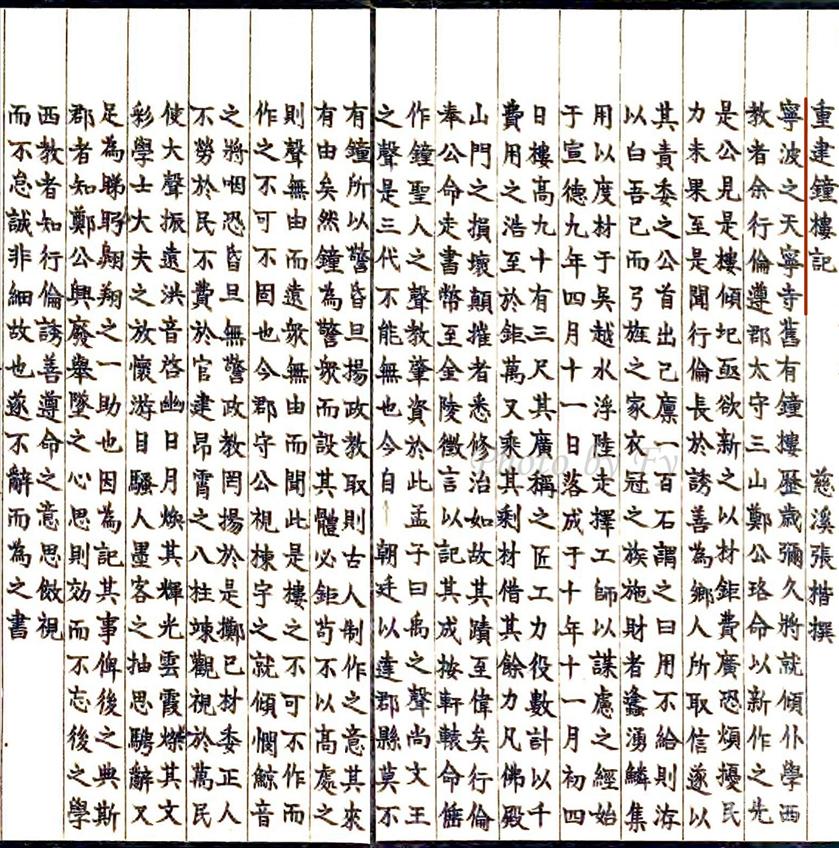

明洪武二十年(1387年),佛殿圯于风雨,住持嗣曇重建;永乐五年(1407年),住持汝慶重建山门,塑四大天王像;宣德十年(1435年),郡守郑珞命道人余行倫重建钟楼(慈溪张楷记);

正统六年(1441年),重建地藏殿;十年(1445年),道人謝務本重建千佛阁;景泰二年(1451年),住持惟勁重建方丈;成化元年(1465年),住持汝鍠同道人魏普真建罗汉殿堂,并塑罗汉佛像。

BTW:《四明郡志》除了延续延祐《四明志》中“王百艺”的错误外,又把“元至元二十九年,寺复毁,僧可舉重建。”的时间提前了十年,变成了“元至元十九年”。这算是站在前人错误的肩膀上吗:)这个错误四百年后纠正了过来,却又产生了歪打正着的效果,到时再细说。

还有一个疑惑,正统六年重建的是“地藏殿”还是“藏殿”?正文中虽只刻印了“藏殿”,但是“藏”的右上角又人为书写了个“地”字。而之后所有方志都只记载“藏殿”。所以,这是当时编纂者因为漏字加上去的,还是后人的所为?如果是后者,那么纯属画蛇添足,如果是前者,那么如今所有的记载都有误了。

之后,明《宁波府志》(嘉靖三十八年1559年)和明末清初《敬止录》(1614-1678年)中关于“天宁寺”的记载均参考自《四明郡志》,并无新的内容,疑问的仍有疑问,错误的还是错误。

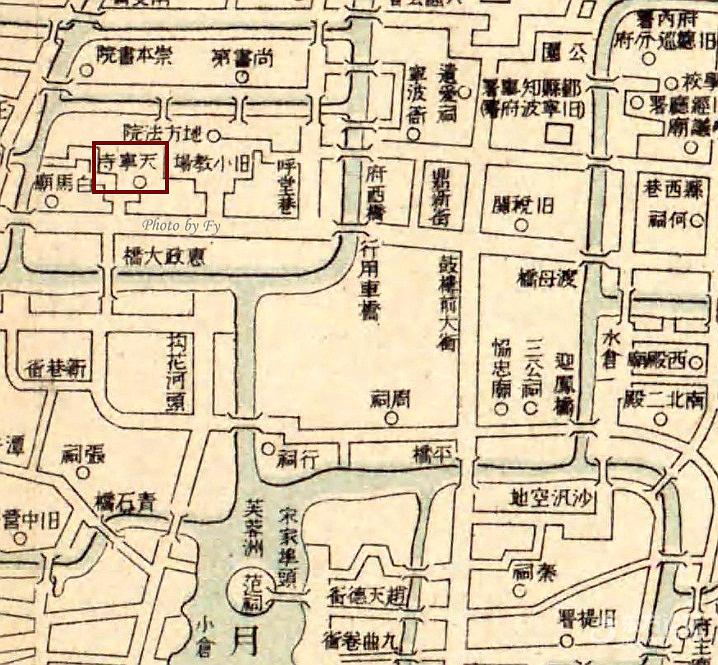

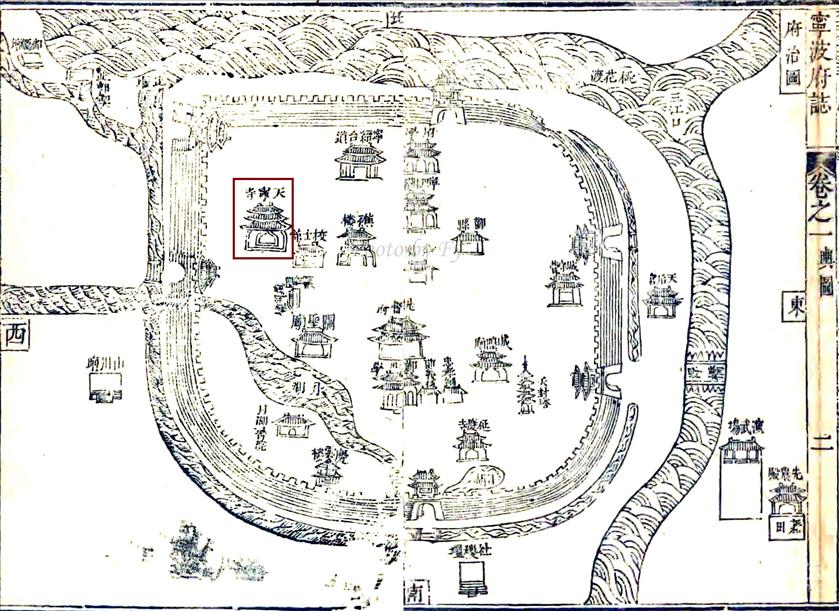

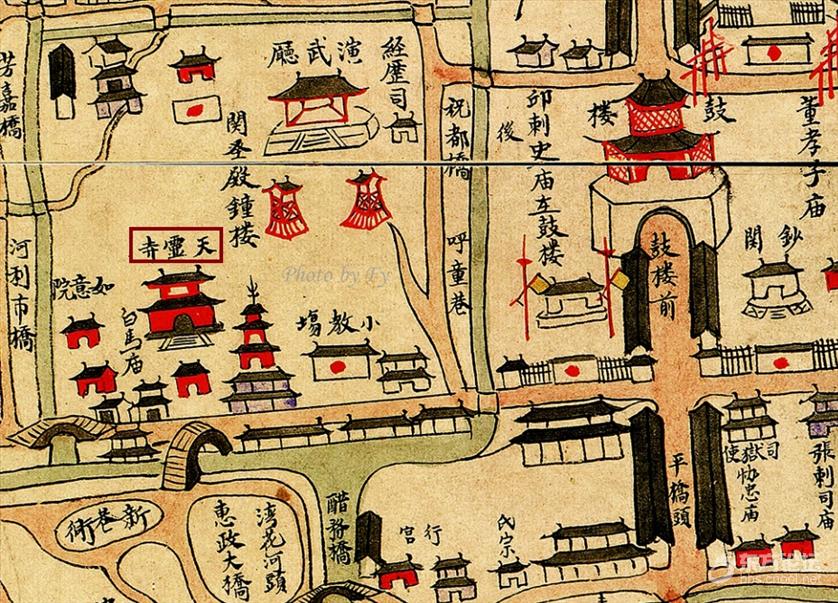

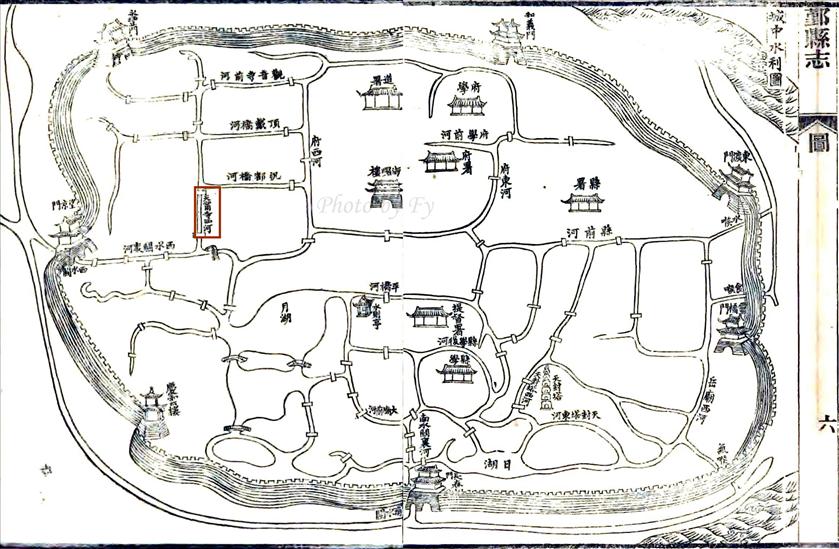

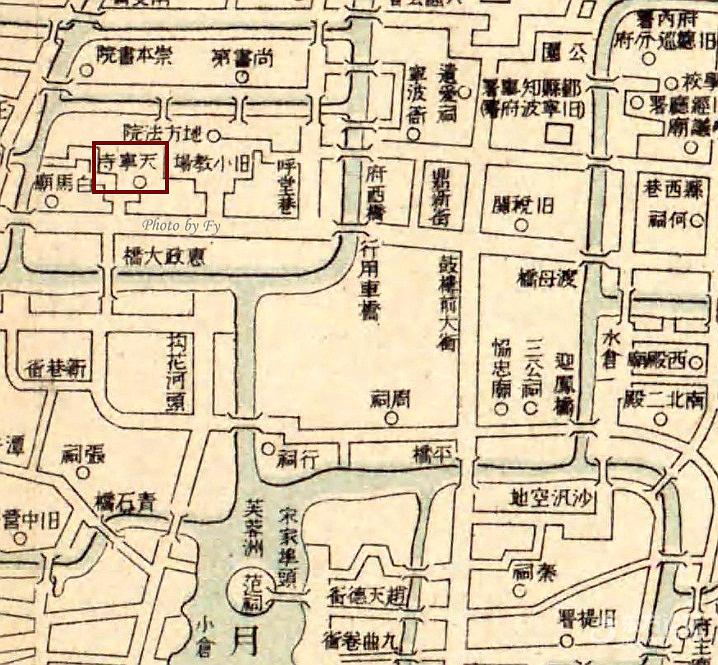

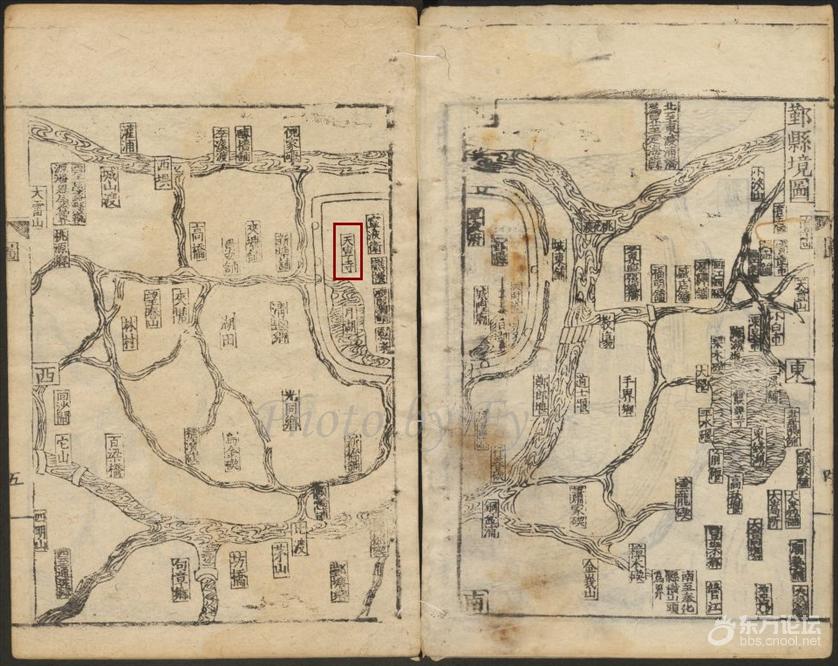

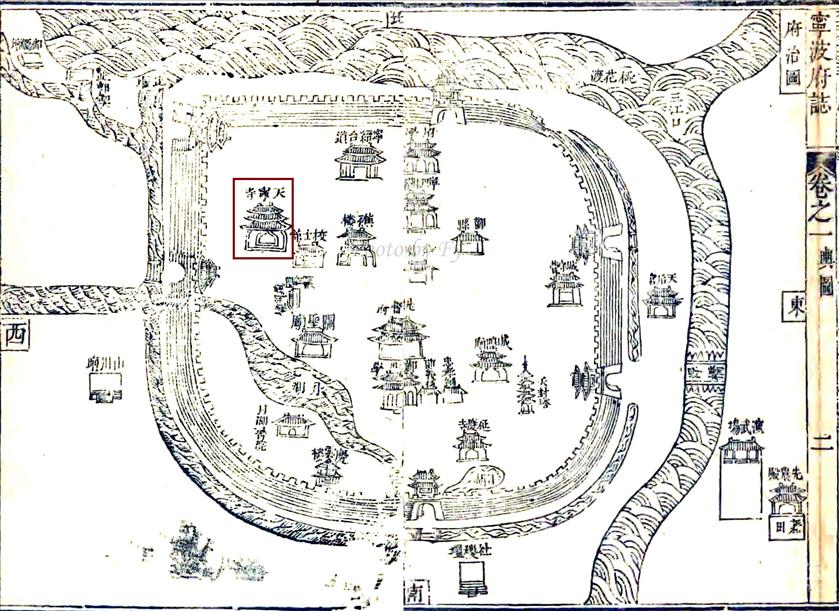

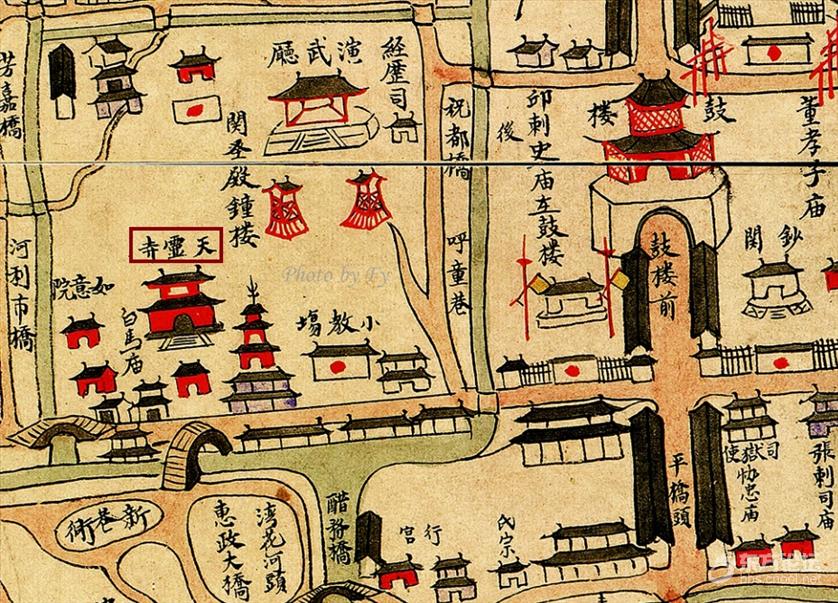

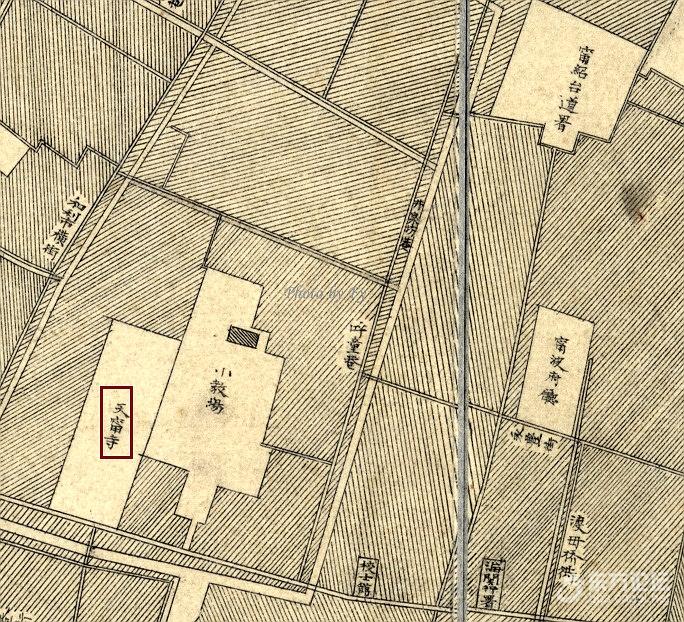

不过,值得一提的是明《宁波府志》所带的地图《鄞县境图》中首次出现了“天宁寺”的标注。

到了清代,关于“天宁寺”的疑问将会一一解开,但总会有新疑问产生,错误亦如此。

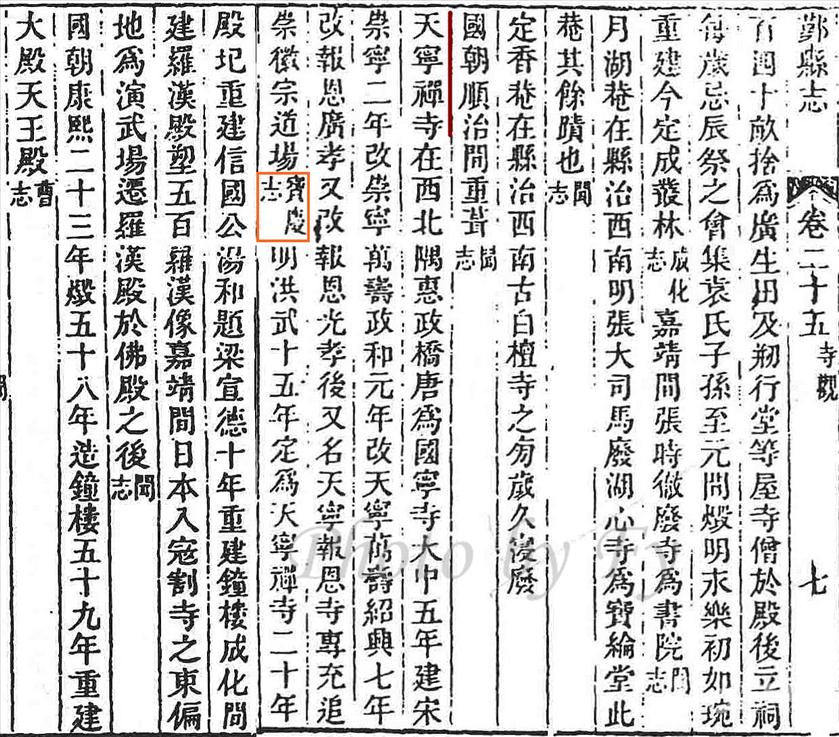

康熙《鄞县志》(康熙二十四年1685年)中“天宁禅寺”继续它的历史记载:

明嘉靖年间(1522-1566年),日本人寇割寺东地为演武场,迁罗汉殿于佛殿之后;清顺治年间(1644-1661年),住持明果同里士董應遵重修佛殿;清康熙三年(1664年),應遵控复本寺香灯田被延庆寺僧所侵据者五百二十七亩;六年(1667年),住僧广纳修钟楼,德全建楼门于天王殿前;十六年(1677年),住持本元建斋楼;二十二年(1683年),住持介颿(fān)重修佛殿。

介绍完历史,咱们仍然围绕“天宁寺”的称呼重点讨论。康熙《鄞县志》里出现了两条新的线索:

“绍兴七年,改“报恩广孝”,是年又改“报恩光孝”后,又名“天宁报恩”,专充追崇徽宗道场。”这句话粗看貌似之前的古籍都有记载,但细看却不是那么回事。

明《四明郡志》和《宁波府志》中都只记载“绍兴七年,改“报恩广孝”,是年又改“报恩光孝”后,又名“天宁报恩”。”后面并无“专充追崇徽宗道场”这句话,而最早的南宋宝庆《四明志》中记载的是“绍兴七年,改“报恩广孝禅寺”,是年又改“报恩光孝”,专一充追崇徽宗道场。”并无“又名天宁报恩”这句话。

康熙《鄞县志》却把这两者合并,弄得似是而非,再结合后面“元至元十九年(正确是二十九年1292年),寺复毁僧可舉重建。”这句话,摆明了“天宁报恩”这个称呼在1292年前就已存在,而且极大可能因为是追崇徽宗道场,故在南宋时期就已有此称呼。

那么,这种说法是否正确呢?先说下结论,这是完全错误的,证据还是在之后出现。

另外一个,康熙《鄞县志》中首次出现了称呼“天宁禅寺”的确切时间“明洪武十五年(1382年)”,可谓一鸣惊人。

可令人迷惑的是,既然这个称呼在明朝初期就已存在,为何明代的那些古籍上却都未有曾记载呢?康熙《鄞县志》又是参考自何处?或许是本人未找到?

虽说康熙《鄞县志》是现存最早的鄞县官修县志,但鉴于本人与之打过好几次“交道”,发现实际上它却是显得有那么点“不正经”(包括天封塔的名称由来源自于武则天的年号这么明显的错误,且一直误导至今。),所以不得不让我有点疑惑,但无证据支持,无从辩驳,只能默默接受。

不管怎么说,“明洪武十五年定为天宁禅寺”这个定论一直延续至今。

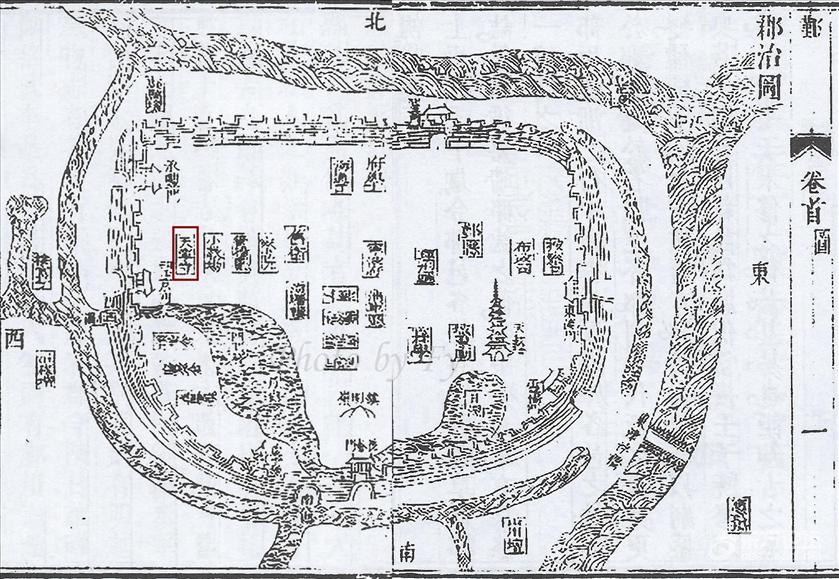

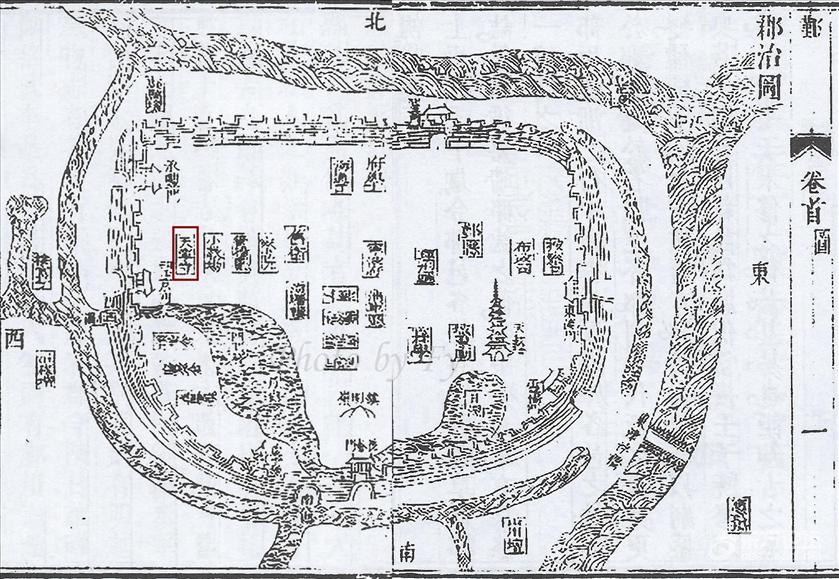

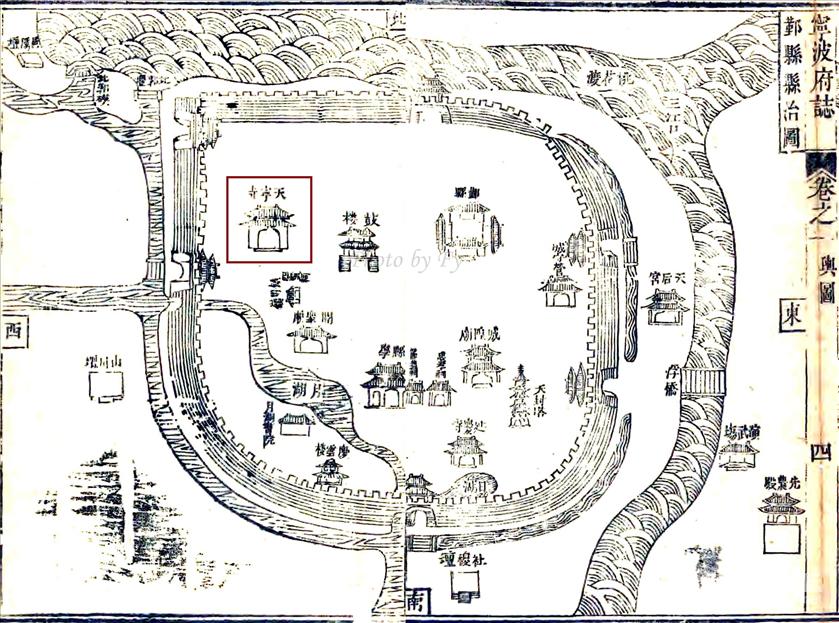

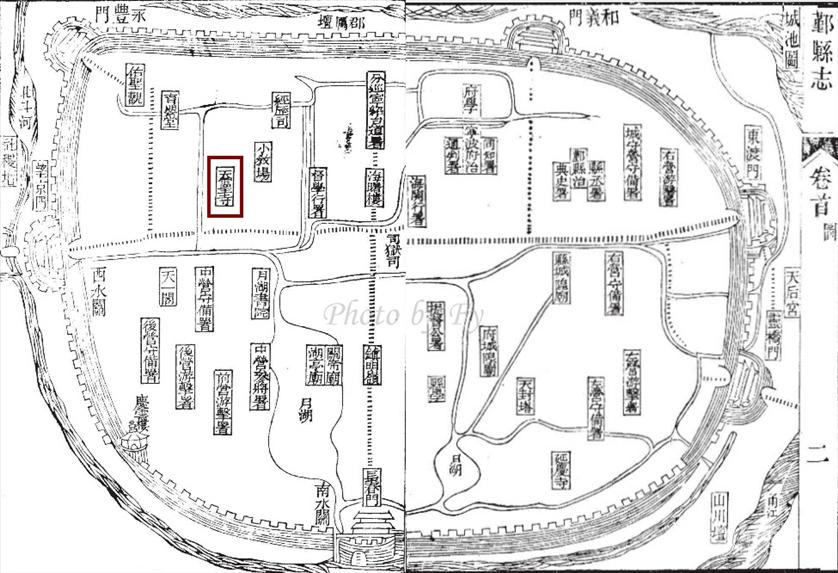

康熙《鄞县志》里《郡治图》中的“天宁寺”

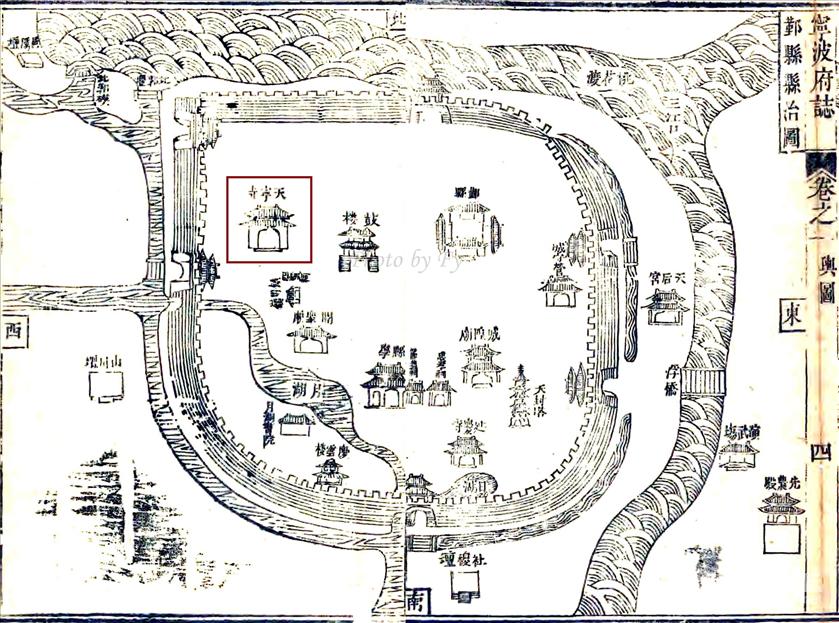

雍正年间,清《宁波府志》(雍正十一年1733年)因为“师承”明《宁波府志》,所以康熙《鄞县志》里有争议的两点并未记载。不过,“天宁禅寺”之后的历史变革正好承接康熙《鄞县志》。

清康熙二十三年(1684年)三月十二日,毁于火(第四次遭毁);五十八年(1719年),僧明文徒实贵先造钟楼并铸钟;五十九年(1720年),明文徒实贵重建大殿、天王殿,次年建罗汉堂。

清《宁波府志》里《府治图》和《鄞县县治图》中的“天宁寺”

同样,乾隆《鄞县志》(乾隆五十二年1787年)和康熙《鄞县志》是一脉相承,该有的争议自然也都“继承”下来。

而且变本加厉的在“绍兴七年,改“报恩广孝”,又改“报恩光孝”后,又名“天宁报恩寺”,专充追崇徽宗道场。”后备注了出处为“宝庆志”。这是在罔顾事实,明明宝庆《四明志》的记载里并无“又名天宁报恩寺”这句话啊!

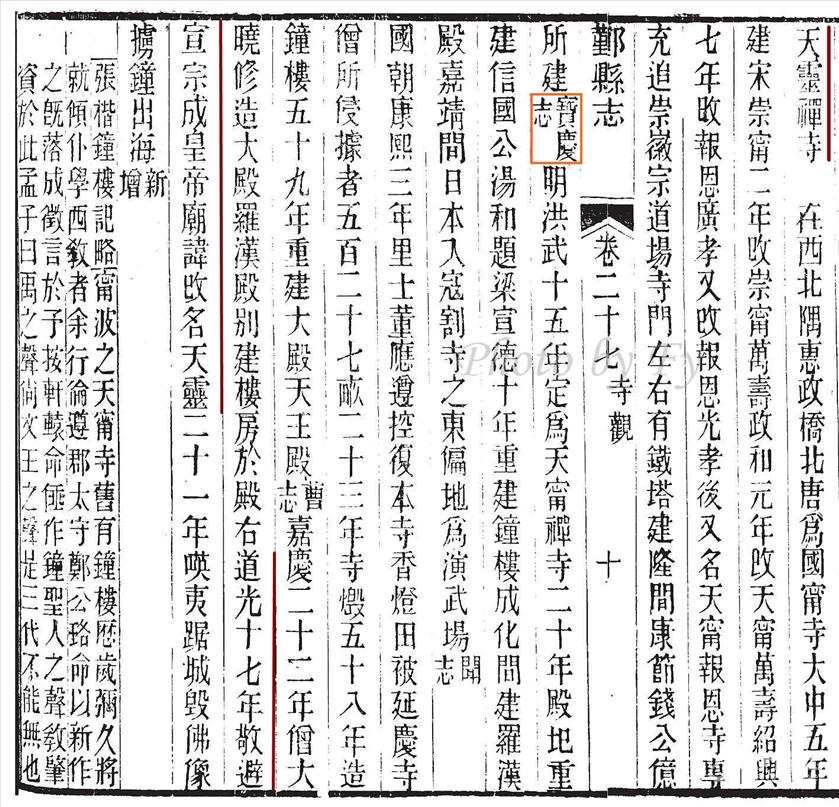

乾隆之后是咸丰《鄞县志》(咸丰六年1856年)。对!你没看错,寺名又变了,称“天灵禅寺”(第八个称呼)

这是清代以来首次更名,并在新增内容中清楚地记载了更名的时间和原因:道光十七年(1837年),敬避宣宗成皇帝庙讳(清宣宗爱新觉罗•旻宁),改名“天灵”。

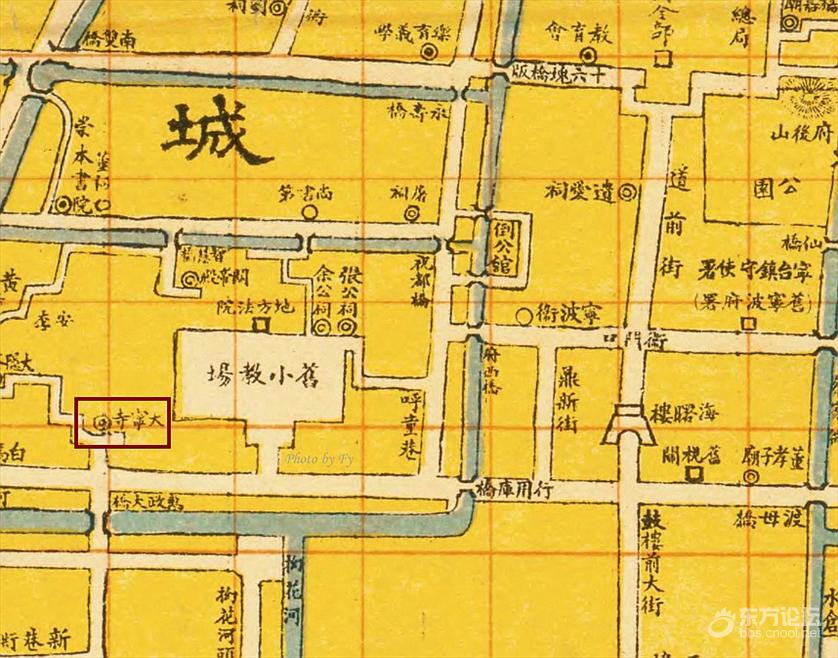

绘制于1846-1850年间的《宁郡地與图》中清楚地标注着“天灵寺”

咸丰《鄞县志》里的《城池图》自然也是标注“天灵寺”

另外,同样是标注出处“宝庆志”,咸丰《鄞县志》里的是标在北宋建隆年间(960-963年)钱亿造铁塔的正确内容后面,相比乾隆《鄞县志》来说更具迷惑性,只有“火眼金睛”,才能分辨出错误在哪里:)。

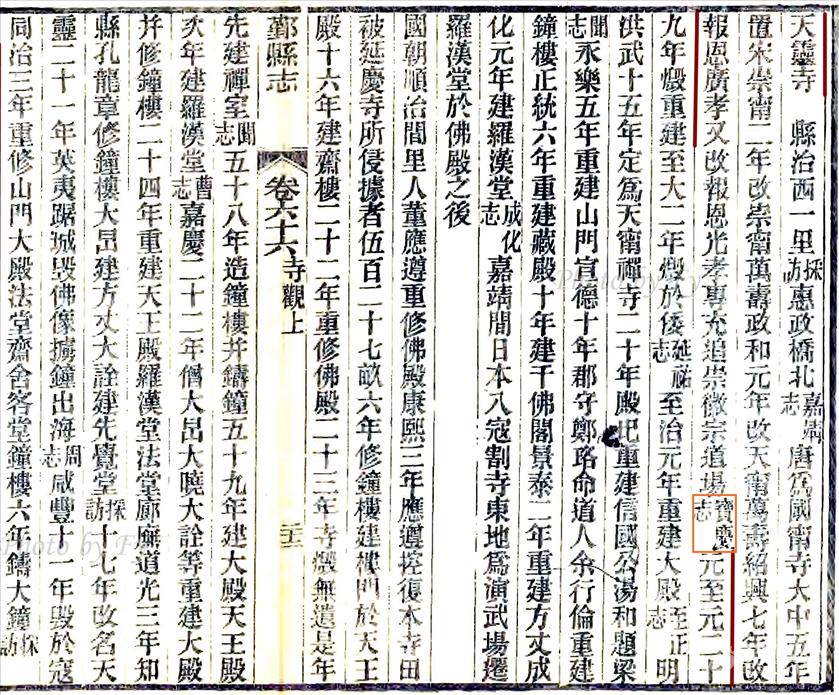

《鄞县志》总共四版,最后一版为光绪《鄞县志》,其实它成书于同治十三年(1874年),只不过于光绪三年(1877年)才刊行,因此称《鄞县志》同治光绪刻本为佳。本人最为欣赏此版《鄞县志》,不仅内容详实,集大家之精华,而且难能可贵的是能纠正之前古籍记载中的错误,哪怕是时隔几百年。另外,出处标注更为详细清楚。

“天灵寺”的记载同样如此

首先,关于“天灵寺”的所有历史变革都一五一十详细记录并标明出处,不像二、三代目的乾隆和咸丰《鄞县志》里有偷工减料之嫌,把元代的历史给省略了。

趁此,顺便更新下内容:嘉庆二十二年(1817年),僧大旵(chǎn)、大晓、大诠等重建大殿并修钟楼;二十四年(1819年)重建天王殿、罗汉堂、法堂、廊庑;道光三年(1823年),知县孔龍章修钟楼,大旵建方丈,大诠建先觉堂;十七年(1837年),改名“天灵”;二十一年(1841年),英夷踞城毁佛像,掳钟出海;咸丰十一年(1861年),毁于寇(第五次遭毁);同治三年(1864年),重修山门、大殿、法堂、斋舍、客堂、钟楼;六年(1867年)铸大钟。

其次,在详细记录的同时,查漏补缺,随时纠正。

一、标注出处“宝庆志”的内容中删除之前无故添加的“又名天宁报恩”,使得真实还原宝庆《四明志》原载;

二、自明《四明郡志》中错误地把“元至元二十九年”写成“元至元十九年”后,时隔四百多年,《鄞县志》同治光绪刻本终于纠正过来且标明正确出处,严谨态度可见一斑。不过,这个时间在下面开始分析 “天宁报恩”称呼出处时又有变化。

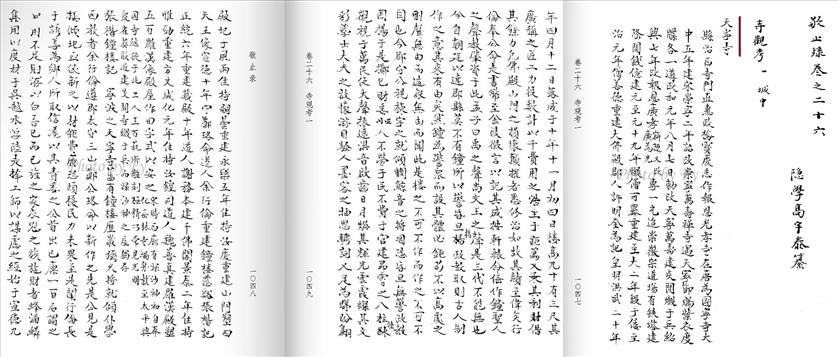

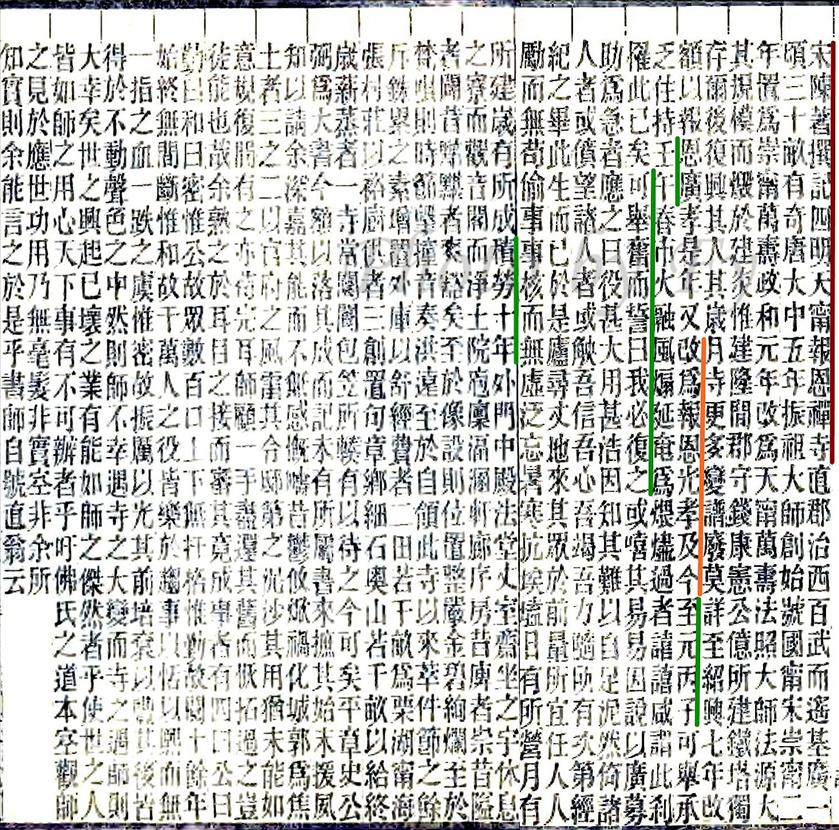

“天宁报恩”这个称呼虽然在记载中未提及,但在词条后附的记中却有记载,而且完美解开了“天宁报恩”的时间之谜。

这篇“宋陈著撰记”至少在本人之前搜集的古籍中从未见过。记的开篇首句就提到了“四明天宁报恩禅寺”,那么既然是“宋陈著”,这寺名真就是定格在宋代吗?其实不然,查询“陈著”此人,刚好为宋末元初(1214-1297年)人,所以“天宁报恩”未必就是南宋的称呼。

我们再看记文中“绍兴七年,改额以报恩广孝,是年,又改为报恩光孝及今。”从最后“及今”二字可知,在陈著写这篇记前,寺名还是“报恩光孝”。

那么,此篇记是何时所写呢?紧接“及今”后,文中马上提到了“至元丙子”和“壬午”这两个时间,查询得知分别为至元十三年(1276年)和至元十九年(1282年)。这就证明了,陈著写这篇记时肯定是元代,而且至少在至元十九年后,联系“又改为报恩光孝及今”,可以肯定“天宁报恩”的称呼肯定为元初时的称呼,而非宋末。

另外,从“壬午春,市火融风煽延,奄为煨烬,过者譆譆,咸谓此刹罹此已矣。”此句推断,寺确实是在至元十九年(1282年)被毁的,天哪,真的是歪打正着唉。

再看之后文中提到“可舉奋而誓曰我必复之”,“可舉”这个名字是否很熟悉呢?没错,元延祐《四明志》曾记载:“元至元二十九年(1292年),寺复毁,僧可舉重建,为祝圣都道场。”

如果说康熙《鄞县志》不靠谱,那么元延祐《四明志》就是不靠谱的祖宗。此处的表述同样不严谨,产生歧义,误导了后人(它也是首载“天封塔”建于唐代,却连年号都会顺序颠倒的始作俑者)。按常理推断,怎么可能当年毁寺当年就重建完成的。“寺复毁”其实是在至元十九年(1282年),“僧可舉重建,为祝圣都道场。”才是在元至元二十九年(1292年)。

至此,真相大白:元至元十九年(1282年),寺遭遇火毁后,僧可舉奋而复建,积劳十年,至元二十九年(1292年)建成,寺名改称“天宁报恩”,陈著为此撰记。

而之前的三版《鄞县志》之所以把“又名天宁报恩”放在“专充追崇徽宗道场”前,大概是认为最早“天宁”是因徽宗皇帝的诞辰而得名的缘故吧,也有可能是把“徽宗道场”和“圣都道场”给搞混了。

反正不管如何,“天宁报恩”寺名的时间之谜终解,顺带也明确了元代至元年间寺遭遇火毁的时间,陈著的这篇撰记真是帮大忙了。

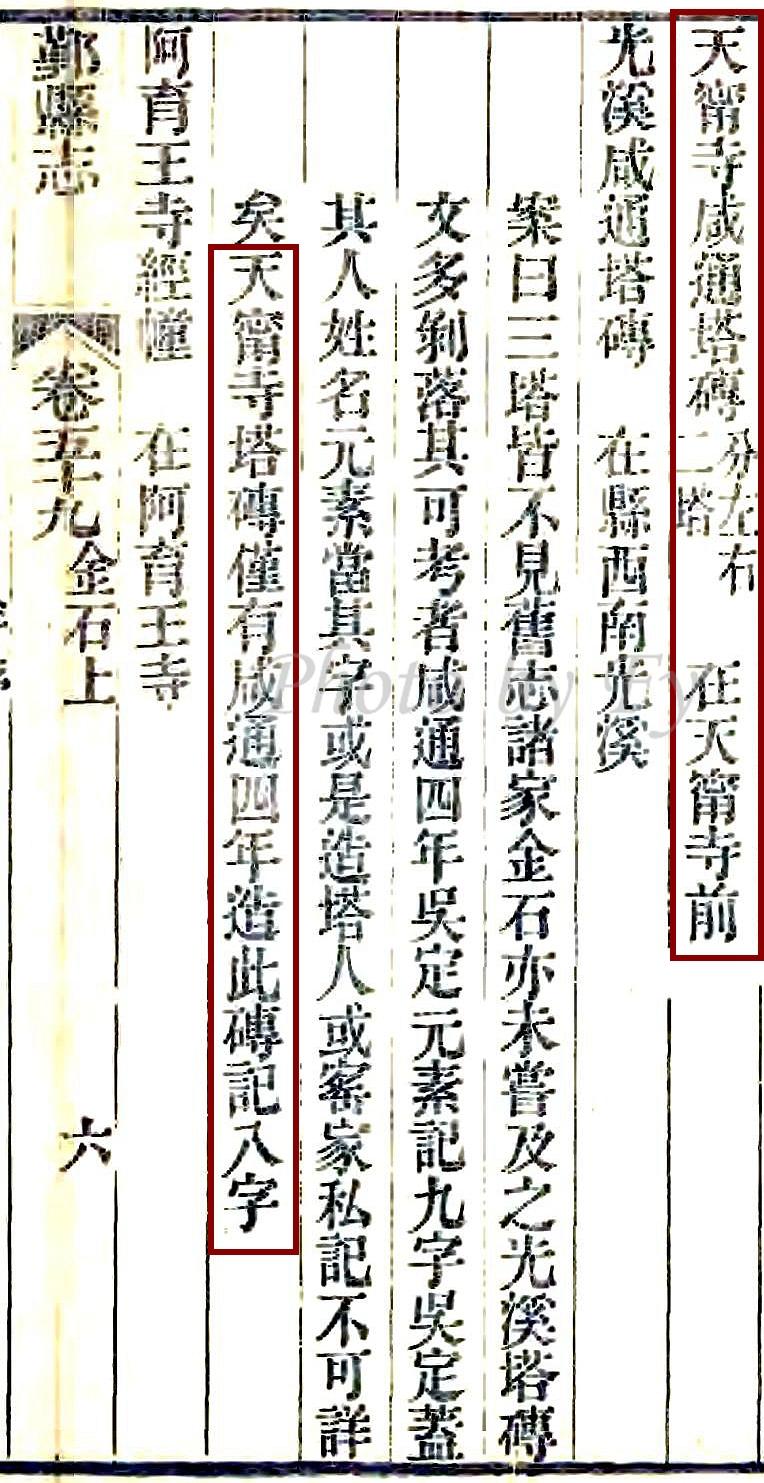

欣喜之后是惊喜,光绪《鄞县志》里竟还藏有彩蛋:历史上第一次出现了双塔的记载。虽然是记录塔砖时捎带的极其简略的“分左右二塔”和“在天宁寺前”两句,但也足以让人欢欣鼓舞。

当然,惊喜之后却有个惊讶。有没有发现本该是称呼“天灵寺”的,怎么在这里又称为“天宁寺”了呢?是不是在刊行前(1877年)复名了呢?咱们下面马上讨论。

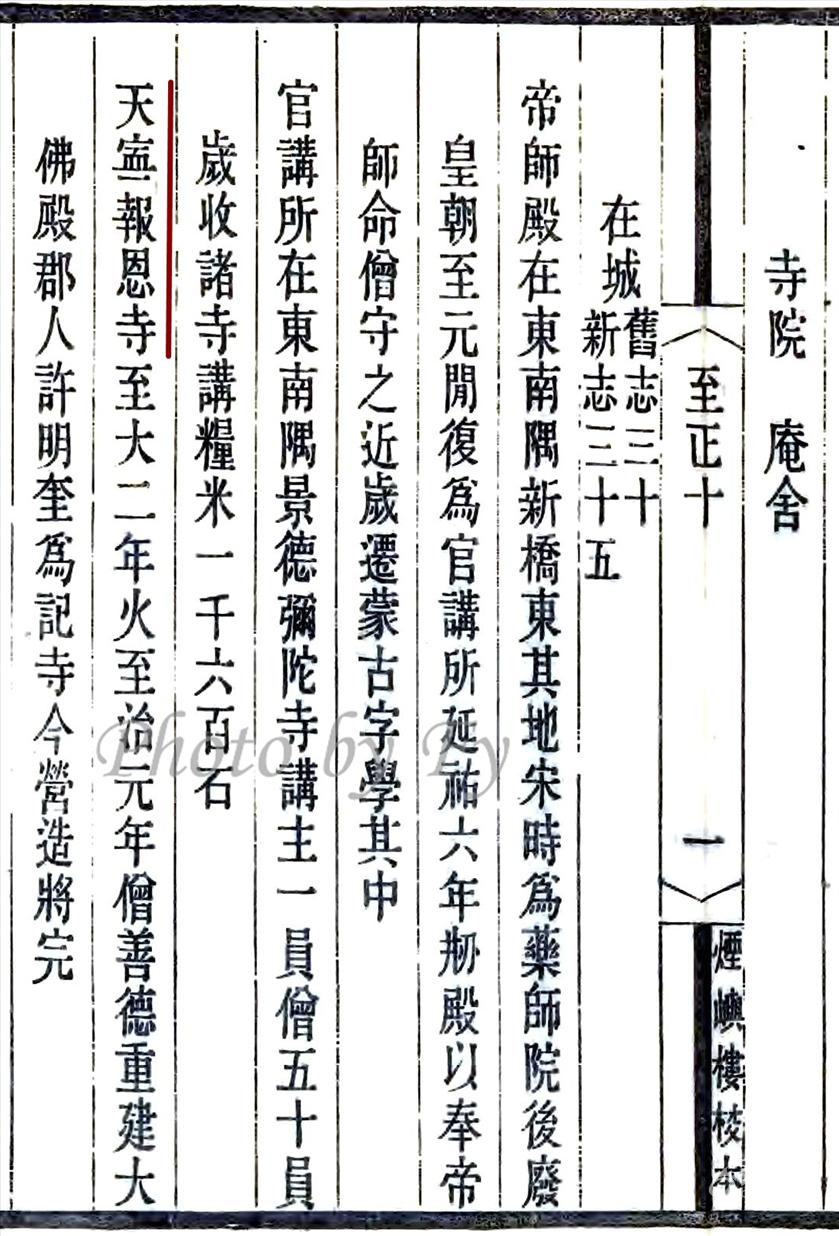

最后,再来看看成书于解放前后的《鄞县通志》。

通志里对双塔的描述更为详细:“寺前有二塔,左右分列。清光绪季年(1877年)六月左塔崩,砖乃散于民间;右塔尚存,市屋环列,不露于外,故人多不知之。”光绪季年也是光绪《鄞县志》刊行之年,想必是在左塔崩了后,才有了咸通塔砖的记录。

关于寺的记载,《鄞县通志》里真正意义上改回了“天宁寺”(第九个称呼,同第七个称呼)。

记载内容完美复制了光绪《鄞县志》,只在最后更新了“民国初复名天宁”一句。(有趣的是这里的“寧”字和词条的“甯”字写法不同,一个是繁体字,一个是异体字。)

但就是这个更新的内容却又让人新增疑惑,因为刚提到光绪《鄞县志》里虽然词条是“天灵寺”,但在介绍“天宁寺塔砖”时,记载的已是“天宁寺”。

而且,志里的《城中水利图》中也已标注“天宁寺西河”,而非“天灵寺西河”。

另外,光绪九年(1883年)由日本人偷画的《浙江省宁波府城图》上赫然也标着“天宁寺”的名称。

这就造成了前后不一,难道真的不是在民国初复名?

在这里,还需要特别提醒的是,《鄞县通志》记载的是“民国初”而非“民国初年”,这是有区别的,但如今包括官方资料在内都认为是民国初年(1911年)复名的,本人觉得有待商榷。

不过,至少在民国三年(1914年)宁波城厢图上标注的也是“天宁寺”,之后一直不变,因此民国三年前肯定是复名了,至于是不是提前到清光绪年间就不得而知了。

至此,关于天宁寺的称呼可以作个总结了。自最初的称呼“国宁寺”以来,天宁寺八易其名,其中“天宁寺”还用了两次,具体如下:

唐大中五年(851年),为“国宁寺”;

北宋崇宁二年(1103年),诏改名为“崇宁万寿禅寺”;

北宋政和元年(1111年),八月七日改“天宁万寿”;

南宋绍兴七年(1138年),改“报恩广孝禅寺”;

南宋绍兴七年(1138年),又改“报恩光孝寺”;

元至元二十九年(1292年),僧可舉重建,改“天宁报恩寺”;

明洪武十五年(1382年),定为“天宁禅寺”;

清道光十七年(1837年),因敬避宣宗成皇帝庙讳,改名“天灵禅寺”;

清光绪年间(1877年及之前)Or中华民国初(1914年及之前),复名“天宁寺”。

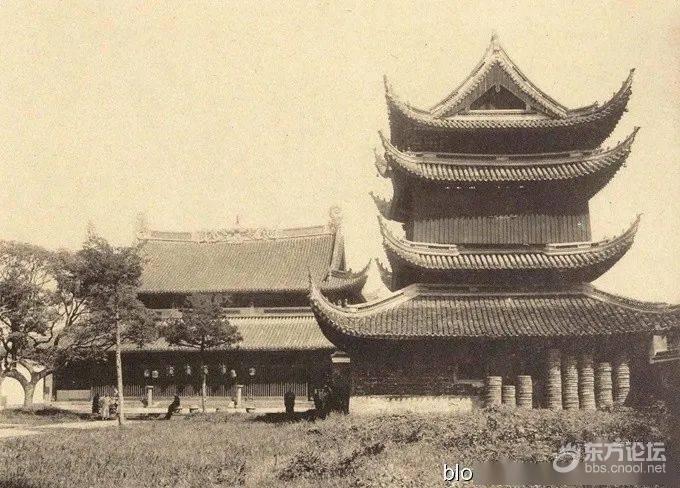

天宁寺历经千余年,鼎盛时期的主要建筑有寺前双塔、山门、大雄宝殿、天王殿、钟楼、鼓楼、地藏殿、千佛阁、方丈殿、铁塔、禅房、罗汉堂、先觉堂、法堂、斋堂、客堂、廊庑等,蔚为壮观。解放前后寺院撤毁,到了20世纪50年代寺院彻底拆除(第六次遭毁),仅存西塔。

对于天宁寺遭遇的六次重大灭顶之灾,也作个总结:

南宋建炎年间(1127-1130年),寺毁于战火;

元至元十九年(1282年),寺复毁;

元至大二年(1309年)正月,被倭寇毁于火;

清康熙二十三年(1684年)三月十二日,寺毁于火无遗;

清咸丰十一年(1861年),毁于寇;

20世纪50年代,寺院彻底拆除。

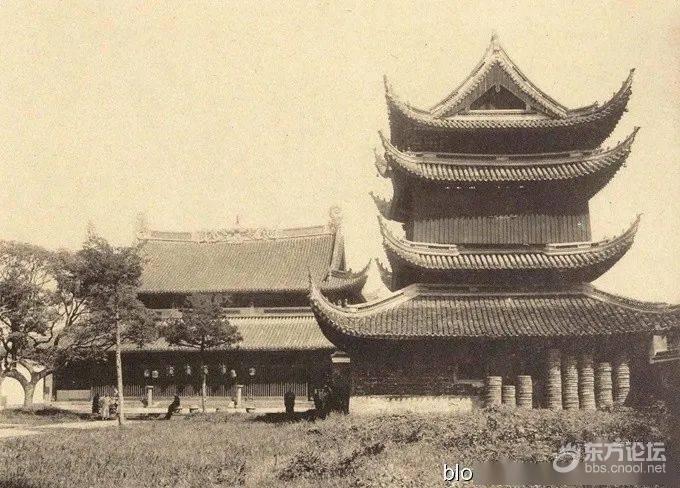

从此,天宁寺除了西塔,再无地面建筑。也许,20世纪30年代日本人(常盘大定与关野贞)拍摄的天宁寺的钟楼和大雄宝殿就是他最后的局部原貌了吧。(图来自网络)

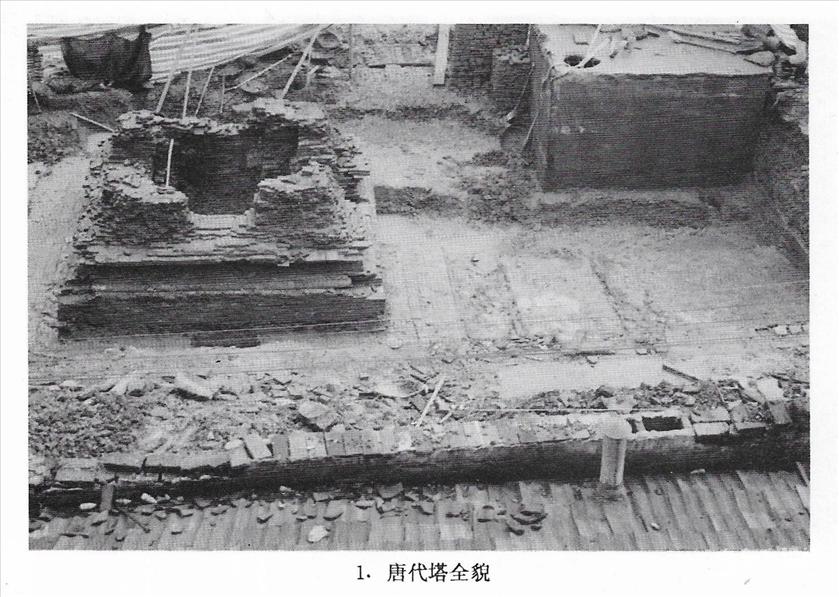

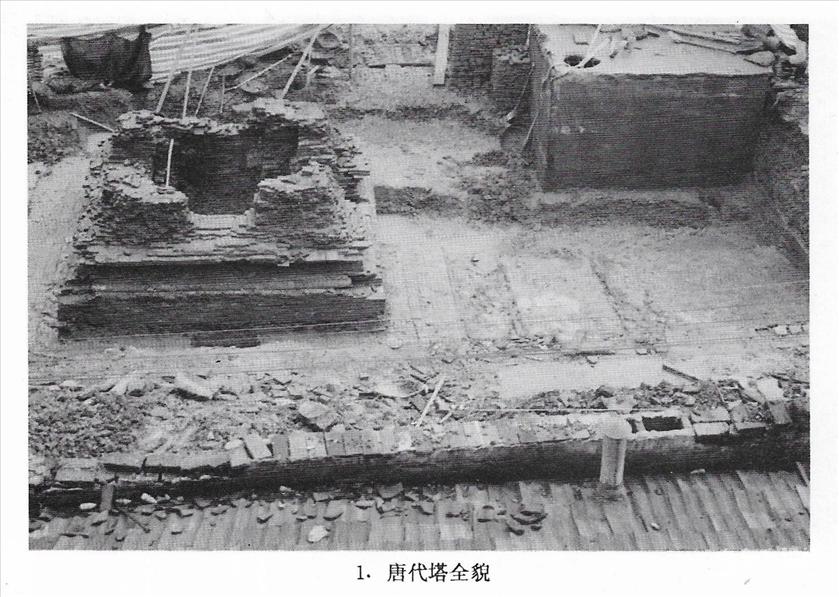

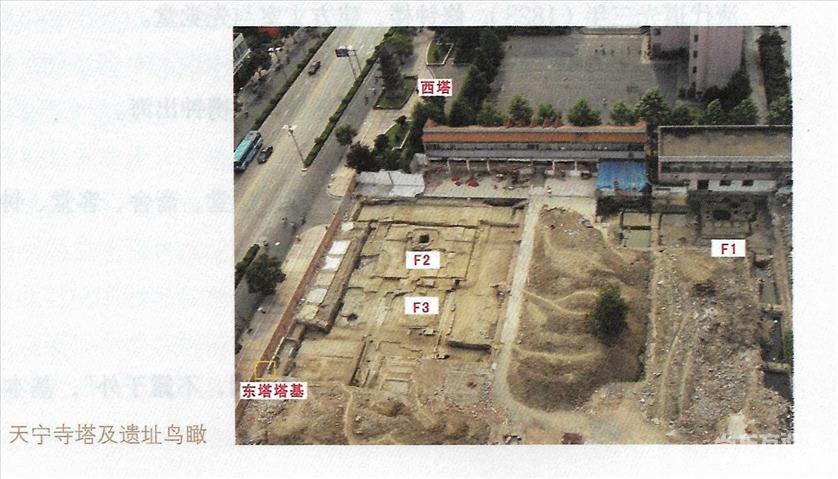

1995年,因配合中山路拓宽改造,对东塔基进行了抢救性考古发掘。东塔西距西塔71米,东距唐子城南门(今称鼓楼)约210米,发掘开始于2月24日,4月7日结束,清理出保存完整的唐代砖塔基座。(图来自《甬城千年》2020年12月“前世今生天宁寺”王结华文)

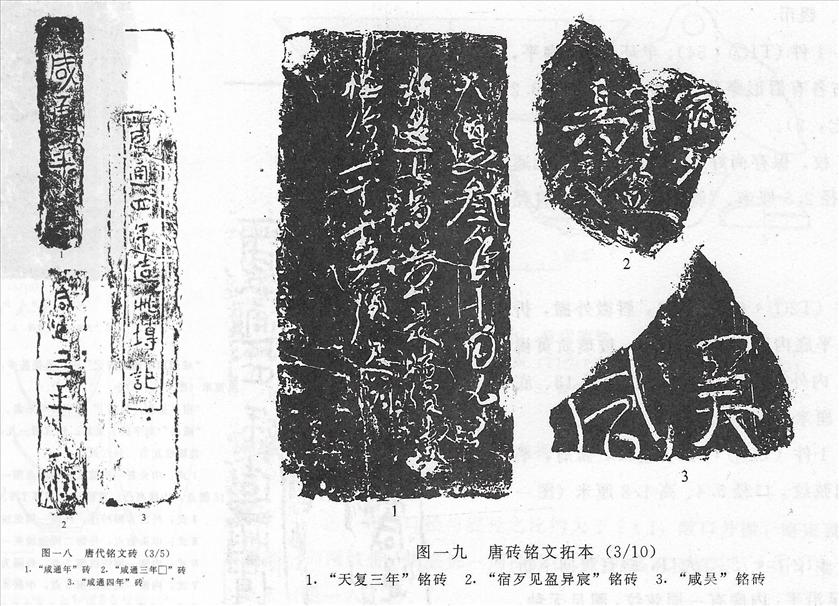

发现有“咸通年”、“咸通三年□”、“咸通四年造此砖记”、“天复叁年十月九日特造此场盖是时价卖□片一十六文价足□”(铺于塔的唐北散水中)等若干种铭文砖,证实东塔始建于咸通三年(862年),天复三年(903年)始加注散水,既印证了光绪《鄞县志》和《鄞县通志》的记载,也补充了记载的所缺。(图来自《考古学报》1997年第1期“浙江宁波唐国宁寺东塔遗址发掘报告”)

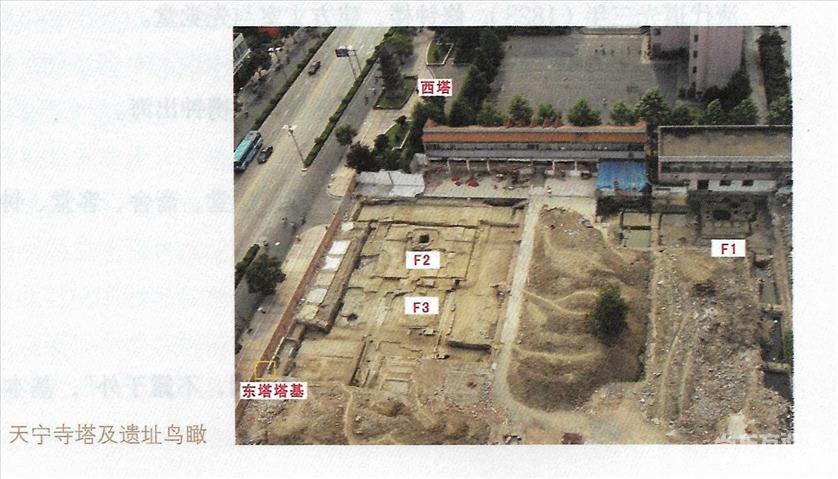

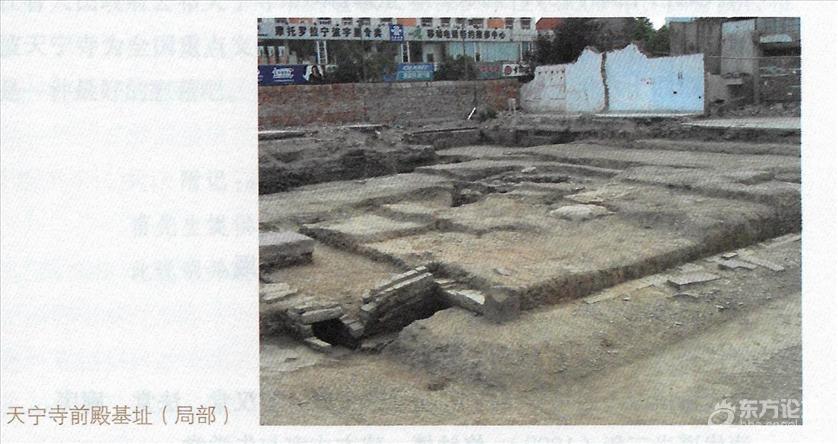

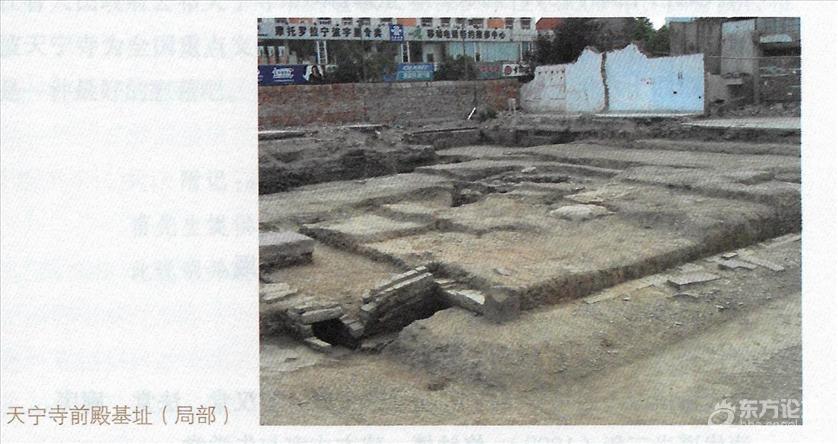

2003年2月至6月,对天宁寺遗址也进行了抢救性考古发掘,发掘面积共2000多平方米,主要清理出F1塔类建筑基础、F2建筑台基和F3建筑基础等。(图来自网络)

F1基础平面呈正方形,位于遗址的中轴线上,其中心南北方向距双塔中心平行线约65.5米。基础总高0.75~0.8米,由块石基础和缸基础两部分组成。块石基础之内是缸基础,由二十一只缸有序地排列在一起,组成一个方形的整体。根据其中一个陶缸上发现的“戊午年(958年)”纪年铭文及文献中关于北宋建隆年间(960-963年)天宁寺建有铁塔的记载,可推断F1是建于北宋时期的塔基基础。(图来自网络)

F2处于天宁寺导中轴线上,其中心距双塔中心平行线约18米。平面呈长方形,长30米、南北宽15.8米,面积约480平方米。台明包砖,转角有角柱石。台基南北正中均有斜坡状台阶踏跺与中轴线上的甬道相连。另在北部台基外有明显的散水痕迹。(图来自《甬城千年》2020年12月“前世今生天宁寺”王结华文)

同时,清理了出F3建筑基础、三条唐代甬道(道路),四条宋代或唐晚期的排水沟以及水井、地坪等其他遗迹,基本搞清了唐宋时期中轴线以东的寺院格局。

此次发掘还出土了历代各类完整或可复原文物300余件,包括珍贵的刻有飞天图案的宋代经幢宝盖石构件。(图来自网络)

现遗址和东塔已完整回填,以便后人继续研究。

2006年5月,天宁寺遗址、西塔和东塔塔基组团成为第六批全国重点文物保护单位。

文章结尾对开头的提问再作个一次性回答:

你知道“天宁寺”名称的由来吗?

“天宁”是个节,是因宋徽宗的诞辰而定的节日。宋元明清寺名中都曾有“天宁”二字。

寺中原有深沙神,雕刻者是“王百艺”还是‘黄百艺“?

最早的宋宝庆《四明志》记载中为“黄百艺”,以此为准。

天宁寺的众多名称中,“天宁报恩寺”这个称呼并没有明确记载得名时间,难道真的就确定不了吗?

光绪《鄞县志》“天灵寺”记载后附有《宋陈著撰记》,根据文中“四明天宁报恩禅寺”、“绍兴七年,改额以报恩广孝,是年,又改为报恩光孝及今。”、“至元丙子”和“壬午”、“可舉奋而誓曰我必复之”“积劳十年”等句,可推断僧可舉在至元二十九年(1292年)重建寺后,寺名改称“天宁报恩”,陈著为此撰记。

寺第二次遭毁的时间是至元二十九年还是至元十九年?

虽然最早的元延祐《四明志》中记载为“至元二十九年”,但是,在光绪《鄞县志》“天灵寺”附《宋陈著撰记》中记载“壬午春,市火融风煽延,奄为煨烬,过者譆譆,咸谓此刹罹此已矣。”查询得知至元壬午年为至元十九年(1282年),故以此为准。(至元二十九年其实是重新建成的日子)

明代重建的是“藏殿”还是“地藏殿”?

记载此殿最早的明《四明郡志》里为“地藏殿”,只不过“地”字为手工书写,存在不确定性,本人倾向“地藏殿”。

“天宁寺”复名真的在民国初年?

《鄞县通志》里记载“民国初,复名天宁。”,而非“民国初年”。而且,早在光绪年间,光绪《鄞县志》和《浙江省宁波府城图》上已有“天宁寺”的称呼出现。故本人倾向清光绪年间复名。

最后,附上“天宁寺”的详细历史变革:

唐大中五年(851年),为“国宁寺”(宝庆《四明志》),振祖大师创始(光绪《鄞县志》中《宋陈著撰记》);

唐咸通四年(863)前后,寺前置左(东)、右(西)砖塔(光绪《鄞县志》)。其中,东塔始建于咸通三年(862年),天复三年(903年)始加注散水(《浙江宁波唐国宁寺东塔遗址发掘报告》);

北宋建隆年间(960-963年),钱亿造铁塔,又有深沙神初自奉化岳林寺编舟载自太平兴国寺,继徙寺之西廊,工人黄百艺所雕刻(宝庆《四明志》);

北宋崇宁(宋徽宗赵佶第二个年号)二年(1103年),诏改名为“崇宁万寿禅寺”,遇天宁节赐紫衣度牒各一道(宝庆《四明志》);

北宋政和(宋徽宗赵佶第四个年号)元年(1111年),八月七日改“天宁万寿”(宝庆《四明志》);

南宋建炎年间(1127-1130年),寺毁于战火,深沙神之屋岿然独存(宝庆《四明志》);

南宋绍兴七年(1138年),改“报恩广孝禅寺”,同年改“广”为“光”,称“报恩光孝”,专一充追崇徽宗皇帝道场(宝庆《四明志》);

元至元十九年(1282年),寺遭火毁(光绪《鄞县志》中《宋陈著撰记》);

元至元二十九年(1292年),僧可舉重建(延佑《四明志》)。名“天宁报恩禅寺”,陈著撰记(光绪《鄞县志》中《宋陈著撰记》);

元至大二年(1309年)正月,被倭寇毁于火(延佑《四明志》);

元至治元年(1321年),僧善德重建大佛殿,郡人许明奎为记,寺历经20余年方营造完工(至正《四明续志》);

明洪武十五年(1382年),定为“天宁禅寺”(康熙《鄞县志》);

明洪武二十年(1387年),佛殿圯于风雨,住持嗣曇重建(《四明郡志》),有信国公汤和题梁(康熙《鄞县志》);

明永乐五年(1407年),住持汝慶重建山门塑四大天王像(《四明郡志》);

明宣德十年(1435年),郡守郑珞命道人余行倫重建钟楼,慈溪张楷记(《四明郡志》);

明正统六年(1441年),重建地藏殿,十年(1445年),道人謝務本重建千佛阁(《四明郡志》);

明景泰二年(1451年),住持惟勁重建方丈(《四明郡志》);

明成化元年(1465年),住持汝鍠同道人魏普真建罗汉殿堂,塑五百罗汉像(《四明郡志》),重修佛殿、钟楼、天王殿、山门(《宁波府志》雍正乾隆刻本);

明嘉靖年间(1522-1566年),日本人寇割寺东地为演武场,迁罗汉殿于佛殿之后(康熙《鄞县志》);

清顺治年间(1644-1661年),住持明果同里士董應遵重修佛殿(康熙《鄞县志》);

清康熙三年(1664年),應遵控复本寺香灯田被延庆寺僧所侵据者五百二十七亩(康熙《鄞县志》);

清康熙六年(1667年),住僧广纳修钟楼,德全建楼门于天王殿前(康熙《鄞县志》);

清康熙十六年(1677年),住持本元建斋楼(康熙《鄞县志》);

清康熙二十二年(1683年),住持介颿(fān)重修佛殿(康熙《鄞县志》);

清康熙二十三年(1684年)三月十二日,寺毁于火无遗,同年,先建禅室(光绪《鄞县志》);

清康熙五十八年(1719年),僧明文徒实贵先造钟楼并铸钟(《宁波府志》雍正 乾隆刻本);

清康熙五十九年(1720年),明文徒实贵重建大殿、天王殿(《宁波府志》雍正 乾隆刻本);

清康熙六十年(1721年),建罗汉堂(《宁波府志》雍正 乾隆刻本);

清嘉庆二十二年(1817年),僧大旵(chǎn)、大晓、大诠等重建大殿并修钟楼(光绪《鄞县志》);

清嘉庆二十四年(1819年)重建天王殿、罗汉堂、法堂、廊庑(光绪《鄞县志》);

清道光三年(1823年),知县孔龍章修钟楼,大旵建方丈,大诠建先觉堂(光绪《鄞县志》);

清道光十七年(1837年),敬避宣宗成皇帝庙讳(概以“宁”字恭代),改名“天灵”(咸丰《鄞县志》);

清道光二十一年(1841年),英夷踞城毁佛像,掳钟出海(咸丰《鄞县志》);

清咸丰十一年(1861年),毁于寇(光绪《鄞县志》);

清同治三年(1864年),重修山门、大殿、法堂、斋舍、客堂、钟楼(光绪《鄞县志》);

清同治六年(1867年),铸大钟(光绪《鄞县志》);

清光绪三年(1877年)六月,左(东)塔崩,砖乃散于民间(《鄞县通志》);

中华民国初(1911-1914年),复名“天宁”(《鄞县通志》,存疑);

1949年5月,天宁寺尚在(《浙江宁波唐国宁寺东塔遗址发掘报告》);

1955年左右,寺院撤销,划归市消除队使用,双塔北面木构的三大殿、一钟楼先后被拆除,相应地改建为砖混结构的三层楼房(《浙江宁波唐国宁寺东塔遗址发掘报告》);

1995年2月24日至4月7日,发掘东塔塔基(《浙江宁波唐国宁寺东塔遗址发掘报告》),同年,修复西塔;

2003年2月至6月,发掘天宁寺遗址。(《前世今生天宁寺》)。