“老老来走走,勿用挈包头”这是一句宁波方言,字里行间流淌着浓郁的人情味,意思是“常常来串门,不用带礼物”。而其中的“包头”一般是指旧时流行于宁波城乡的“斧头包”。

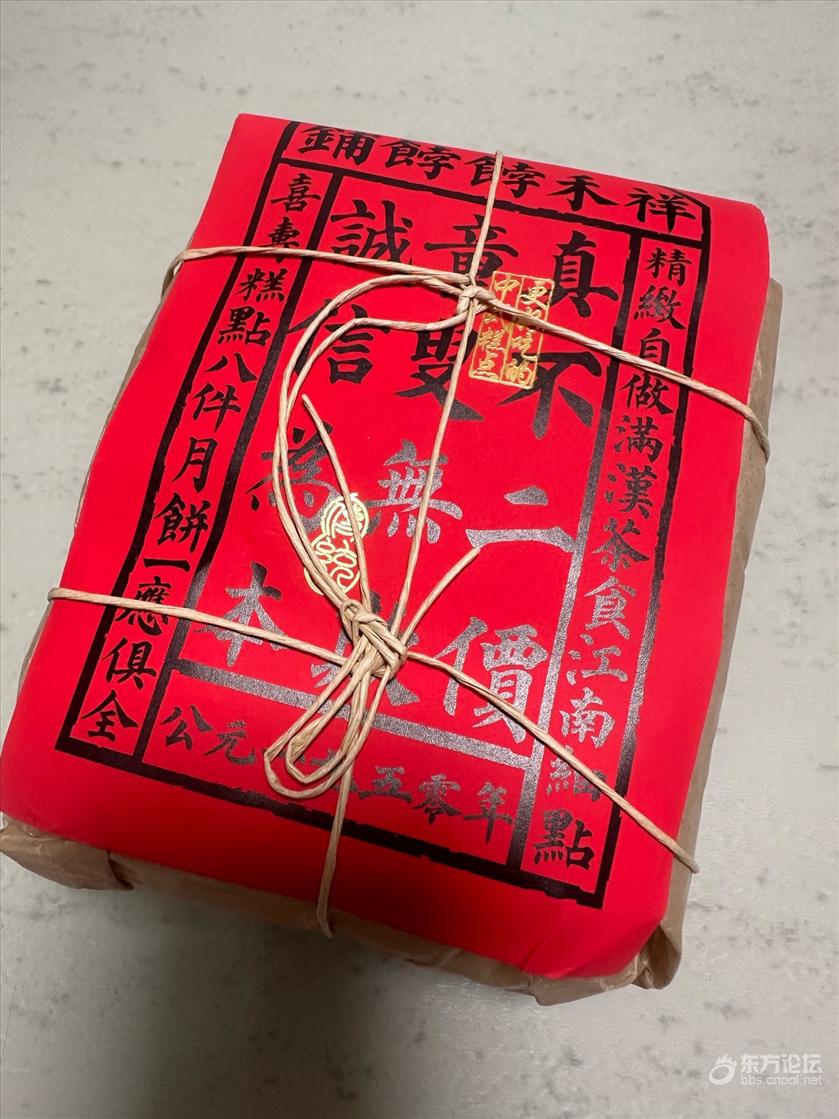

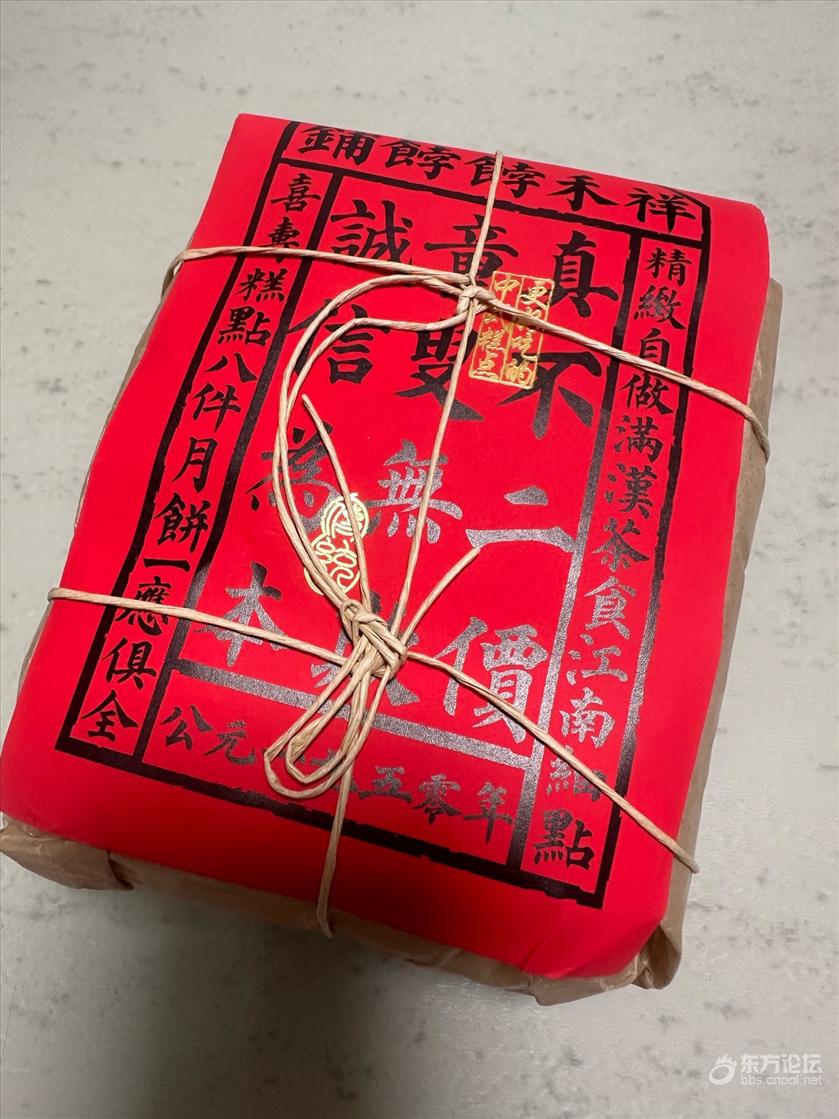

“斧头包”是一种用厚草纸包裹的礼物,内装的可以是桂圆、荔枝、红枣、黑枣等南北干果,用纸捻绳进行捆扎,并在包头表面嵌入一张红色招头纸,印着“四时糕点,南北果品”和店铺名称等字样,再在包头中间的结绳处做个绳环,以便于手指勾提。

在上世纪七十年代以前,每到逢年过节,街巷村道间晃动着挈着斧头包走亲访友的身影,敦厚的纸包承载着沉甸甸的情宜,在亲戚朋友之间温情传递。

乡下人家的“斧头包”招头纸店铺大多印着某某供销社。若是哪家送出印着“大同”、“大有”、“升阳泰”等城里南货店名号的包头,送礼者倍觉体面,收礼的人也深感荣耀,都会觉得很有面子。

制作“斧头包”所用的厚草纸,大约四、五十公分见方,质地粗糙而厚实,而这些纸张,大多出自东乡的滕家花园先辈们之手。

虽无确切的史料记载滕家花园造纸业起源于何时,但相传在清代,这里制作的草纸已在宁波周边闻名遐迩。

早稻收割脱粒后,留下的草杆被扎成一节节的草把,拖至田间路边或河岸道上翻晒,当夏日炽热的阳光将稻草彻底晒干后,为防止被雨淋湿,便将其堆成一座座小草垛,形象的称为奶子蓬。待农时空闲,这些稻草便被捆扎成把,卖与造纸厂作原材料。

水稻有早稻和晚稻之分,其中早稻草杆质地柔软,俗称“红稻草”,可作造纸的原料。相较之下,晚稻的草杆粗硬,难以用于造纸工序。

制作草纸离不开关键辅料——生石灰,我们称为“富阳灰”,可能是产自杭州地区的富阳,村里都是大量的购买。富阳灰呈灰白色或黄白色块状,常用废旧的柴油桶装盛,桶口仅用稻草简单封盖,再用几根竹条稍作固定。

当几桶富阳灰倾倒入石灰池中化开时,池水沸腾翻涌,释放出大量的白雾和热气,那壮观的场景是我们小时候常见的化学反应,远比中学课堂上老师用一小块生石灰做实验震撼得多。

古法造纸工序繁复,首先,将稻草浸入化开了的石灰水池中短暂浸泡,随后捞起堆垛在一起,或蒸煮,或发酵,让稻草在温热中逐渐腐熟。几天后,待稻草变得软烂,便用包文正的狗头铡刀,将稻草切成三寸左右的小段。

接着,将铡碎的软烂腐熟草料铺在一个石块砌就的圆环状浅沟里,驱使蒙着眼睛的耕牛一圈又一圈的地踩踏,在这单调的循环中,草料遂渐地踏至糊浆状态,这道工序俗称“练牛胶”。——做滕家园的牛着实辛苦,农忙时耕田劳作,农闲还得戴上眼罩踏着圆圈“练牛胶”。

在一根长捣棍末端绑一个大布袋,大布袋内装一些踩踏后的草浆,扎紧袋口,持着长捣棍在河水中反复淘洗,淘至大布袋中的草浆污水流尽,剩下的便是纯净的造纸原材料---“草料”,这个过程叫“滰草”。无论三伏酷暑,还是三九严寒,都能见到河边滰草的身影。尤其是冬日里在冰河滰草的情景,给我小时候留下深刻的印象。

在没有通电的岁月里,“练牛胶”和“滰草”是主要的制草料方法。后来电力的普及,打浆机的出现彻底革新了生产模式,让草浆制作效率大幅提升,也让人和牛从繁重的劳作中解脱出来。

厚重的长方形木漕桶、精巧的竹帘、细密的丝网、长条型的压水板……这些古朴的造纸工具,使千年前的蔡伦造纸方法在这里延续。

手工制作草纸的工艺名为“撩草纸”,小时候我常去父亲工作的工棚玩耍。工棚叫纸敞,依河而建,充斥着腐草气息。几根立柱撑起简易的棚顶,上面用稻草覆顶,四面通风。纸敞内,间隔摆放着一个个木漕桶,桶边的造纸师傅们专注于手中的操作艺技,动作娴熟而沉稳。

在我父亲那一辈的人中,能熟练掌握手工造纸的人还是不少的,可依据客户需求,制作出厚薄不同的草纸。甚至有些客户为了增加草纸重量,要求在草纸中掺入沙子,这些对“撩草纸”师傅来说都不在话下。他们也是蔡伦造纸术在滕家花园最后的传承者。

然而,随着机械化造纸的兴起和物品包装材料的更新迭代,到了我们这一代,这门承载着无数记忆与匠心的手工造纸手艺,终究消散在时光的长河中,再也没有一个人会“撩草纸”了。