宁波市海曙中心小学是一所百年名校,在城区小学界一直属于顶流的存在,阿拉都亲切地称它为“海小”,简单直接容易记。

八十年代本人也曾就读于海小,作为千万海小毕业生中最普通的一员,对母校有着无限的热爱和怀念。看到关于它的文章总会细细品读,发现关于它的照片总是立马保存。平时也会写些小文章,派派流水账,留给以后老去又忘事的自己回忆用。最近,又查阅到了关于海小前身的一些资料,遂在原小作文的基础了进行增改补充,凑成此文。

故在回忆80年代的海小前,咱先唠叨下它的前身,毕竟有些资料还是独家的。(不感兴趣的同学可直接跳到后面)海小的办学历史最早可追溯到19世纪创办的“星荫义学”。

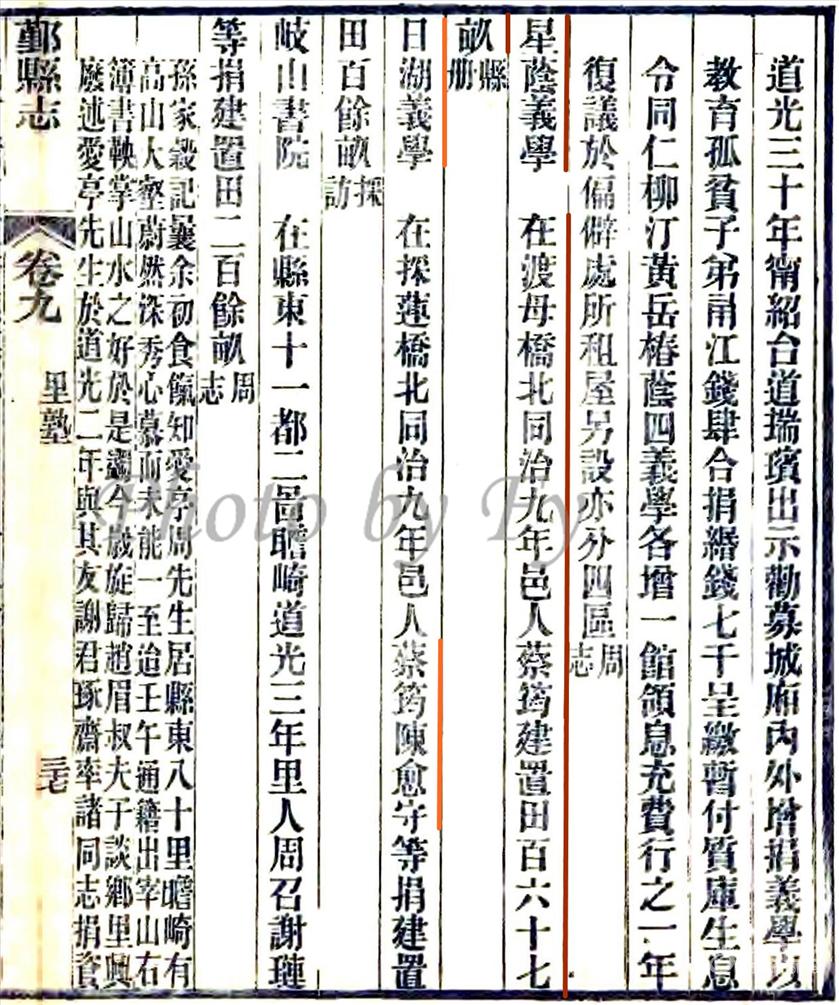

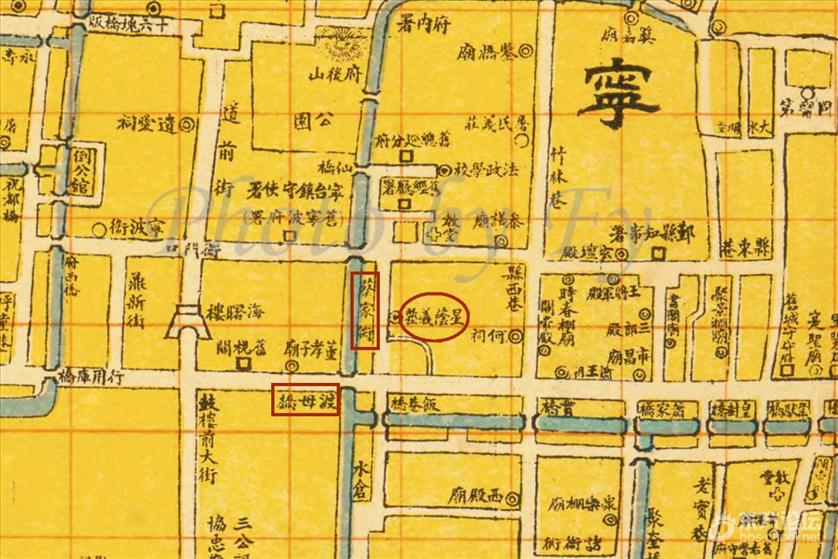

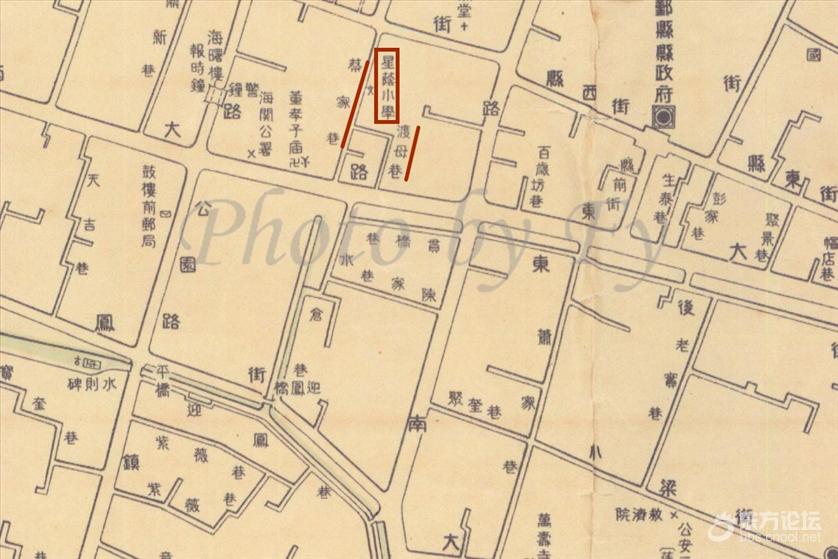

光绪《鄞县志》记载星荫义学“在渡母桥北,同治九年(1870年)邑人蔡筠建。置田百六十七亩”。(义学旁的这条路也以他命名)

BTW:宁波教育博物馆线上校史馆中关于海曙中心小学的介绍里写的是“购田130亩,置房8间。”

另不知为何,“星荫义学”后来一直被称为“星荫义塾”。蔡筠,鄞县潘火桥人。从小家境贫寒,后学习经商而致富,曾任江苏候补道台,兴办多项慈善事业。

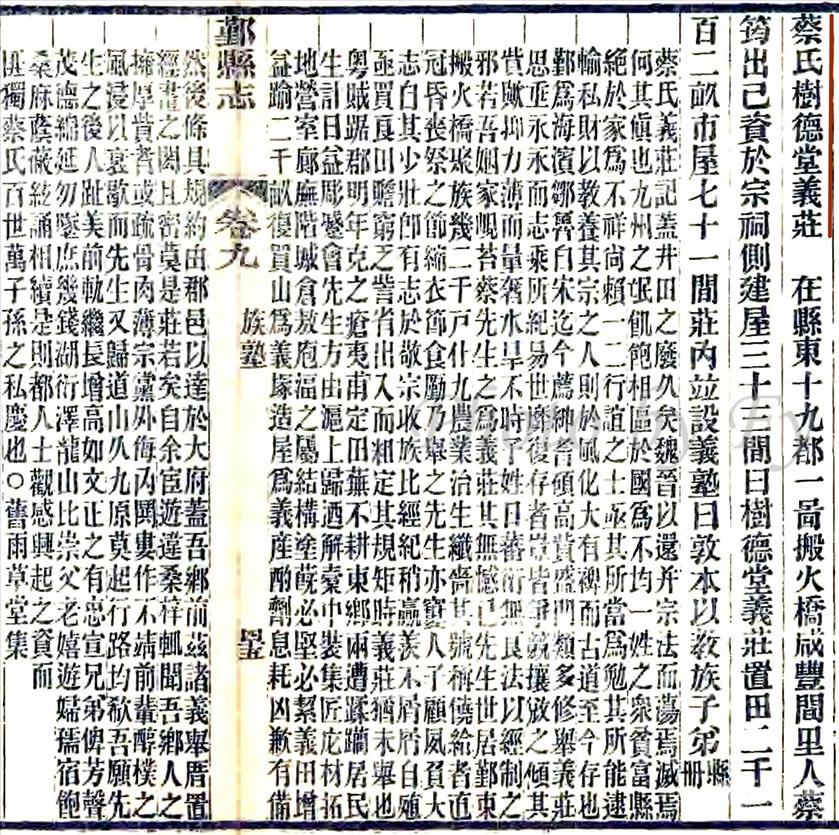

咸丰间出资在鄞东建屋33间,曰“蔡氏树德堂义庄”,置田2102亩,市屋71间,庄内竝(并)设义塾曰敦本,以教族子第;星荫义学创办当年(1870年),与陈愈守等置田百余亩,在采莲桥北,捐建“日湖义学”。(见上面的星荫义学)

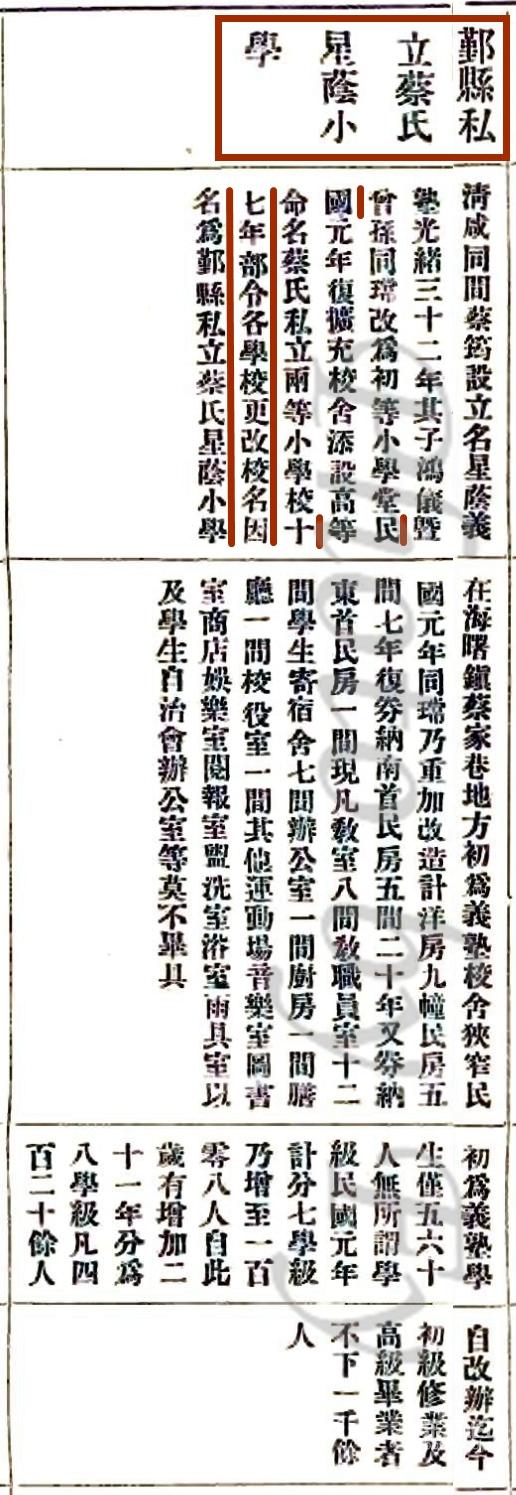

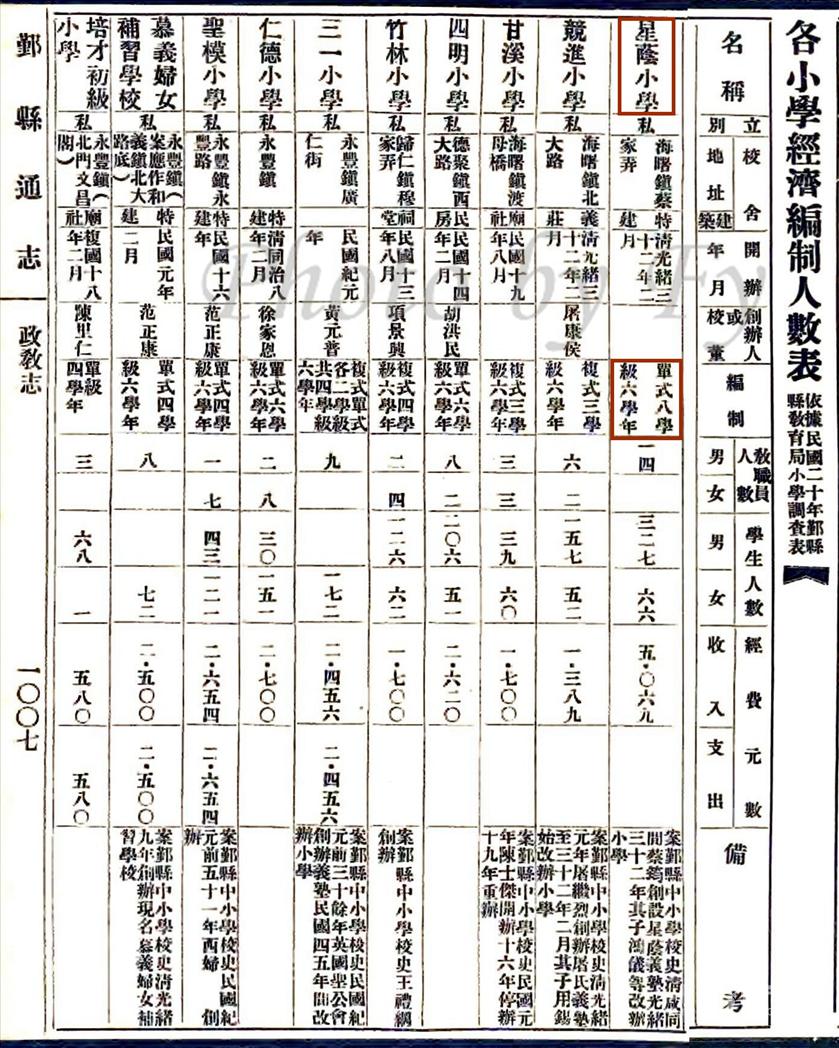

《鄞县通志》中关于学校的记载则更为详细,但也稍有出入。彼时,学校已称为“鄞县私立蔡氏星荫小学”。

星荫小学在海曙镇蔡家巷,清咸同间蔡筠设立,名“星荫义塾”,校舍狭窄,学生仅五六十人,无所谓学级。BTW:《鄞县志》中已明确写着同治九年办星荫义学,不知为何到了《鄞县通志》写成了“咸同间”,也许是对蔡筠办慈善教育事业这些年的统称吧,但用在星荫小学的词条中显得不妥。

光绪三十二年(1906年),其子鸿仪及曾孙同瑺改为“初等小学堂”。这也是校方认定的海小历史元年,因为在2006年海小曾举办过百年校庆。(图片来自教育博物馆线上校史馆)

民国元年(1912年),同瑺乃重加改造,计洋房9幢,民房5间,添设高等,命名“蔡氏私立两等小学校”,计分7学级,乃增至108人。

民国七年(1918年),复券纳南首民房5间。

民国十七年(1928年),部令各学校更改校名,因名为“鄞县私立蔡氏星荫小学”。

民国二十年(1931年),又券纳东首民房1间,现凡教室8间、教职员室12间、学生寄宿舍7间、办公室1间、厨房1间、膳厅1间,校役室1间,其他运动场、音乐室、图书室、商店、娱乐室、阅报室、盥洗室、浴室、雨具室以及学生自治会办公室等莫不毕具。同时,学校已分为8学级6学年,教职员人数14人,全是男老师,学生人数将近400人。

当时小学的校令“小学教育以留意儿童身心之发育,培养国民道德之基础,并授以生活必需之知识技能为宗旨”非常具象实在。(图片来自宁波教育博物馆)

还有个有趣的现象,儿童家族职业比较中三分之二是经商的。

BTW:儿童家族职业比较下标注1931年是星荫小学建校20周年,排除期间停办的可能,推断应是以1912成立蔡氏私立两等小学校作为星荫小学的历史元年。

另外,照片里显示1928年改名为鄞县私立蔡氏星荫小学,与《鄞县通志》里记载相符,但教育博物馆线上校史馆中关于海曙中心小学的介绍里写的却是1931年更的名。

战争时期,星荫小学虽历经苦难和波折,但仍坚持办学。师生以百折不挠的意志,守护着星荫精神的烛光。星荫小学的校徽(图片来自网络)

直到1956年,星荫小学由宁波市人民政府接管,改为公立学校。因校址位于鼓楼的府桥街上,故更名为宁波市府桥街小学,“星荫小学”这个称呼正式成为历史。同年7月,又改名为宁波市第一中心小学。

1959年学校改称为“宁波市海曙中心小学”。

1984年3月,浙江省政府批准海曙、镇明两区合并,成立海曙区,7月,学校更为“宁波市海曙区中心小学”。(多了个“区”字)

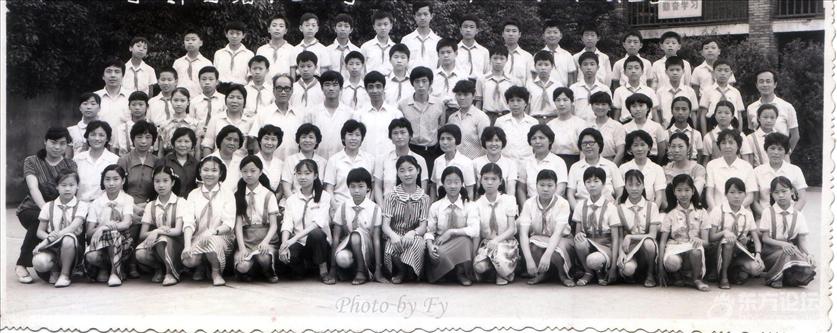

本人于1980-1986年就读于海曙中心小学,虽然经历两区合并和学校更名,但小小年纪根本没印象,也没觉得校名有啥区别,只记得进来就叫“海小”。这是当年本人在读时海小的效果图

效果图和当年学校的老照片以及学校的布局信息由各位老师和同学提供,我汇总整理了下:学校的南面和东面一段是幢综合楼,呈L型。

南面一楼有两间教室,我们一年级时在这里上课。之前曾办过学前班,后因一女孩下课去爬破桌摘葡萄,意外摔下来,后脑落地不幸身亡,学前班就停办了。两间教室中间还有间图书室,很小,可在窗口借书,以班级为单位借。一楼还有会计室和门卫室等。靠东有大水泥楼梯,上去二楼是大礼堂,楼下就是会计室。大礼堂摆放着好几张木制乒乓桌,有活动或者集会时就把乒乓桌折叠起来放角落处;靠西还有木楼梯,上去可到大礼堂后面的音乐教室。音乐教室楼下是劳动室,也是个小工厂,有工人在做工。东面一楼水泥楼梯旁是老师的食堂,也是同学们蒸饭的地方。隔壁是木工间,那些要修理的破桌椅就放在此。二楼转角楼梯间下面是老的广播室,很小的一间,然后乐队的鼓号等乐器也放在二楼的房间里。

综合楼过去墙边就是学校的报刊栏,上面还垂挂着一墙之隔消防队养的葡萄藤。

学校的西面是两道校门,大门靠中间,小门就在综合楼木楼梯旁。

当中篮球场是后建的,之前操场中间有幢二层老建筑教学楼,我们二年级是在这二楼上课。

篮球场北面也是幢二层老教学楼,伴随了我们六年,拍毕业照时背景也是这幢楼,但奇怪的是我们并没有在这里上过课。

学校的最北面原先是操场,后来建了四层新教学楼,

我们三年级至六年级就在新楼上课。四层楼也呈L型,靠北长的一边(下图右)是教室,中间有办公室,楼梯在转角靠西短边处(下图左),一楼有卫生室,上面有办公室、值班室、教师个人宿舍、新的广播室。广播室在三楼,靠楼道边,和一楼的卫生室位于同一个位置。旁边是队室,放队旗、队鼓,还是大队委员开会处。

四层楼后面有两张室外水泥乒乓球台,旁边是学校的厕所。厕所前也有个教室,当时这班学生埋汰太臭,但又高兴下课可最快抢到水泥台打乒乓。

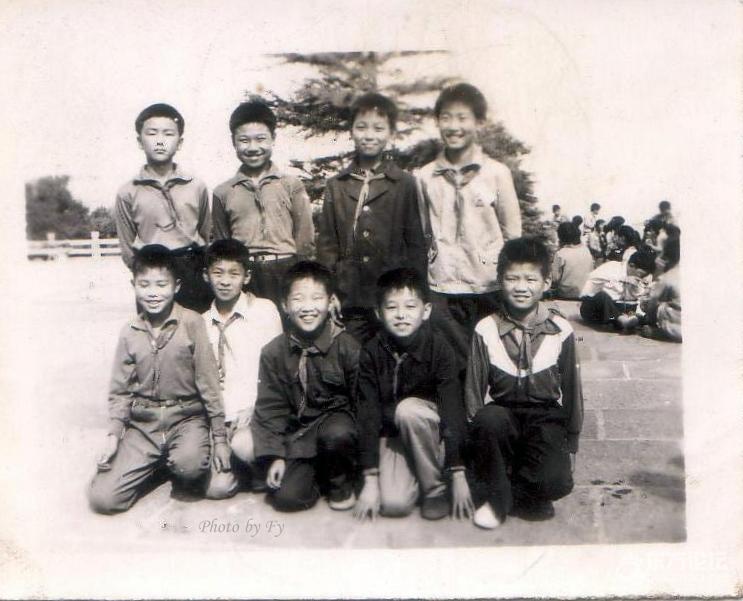

下面开启80年代我的小学时光流水账,想到啥就写啥,随意才真实。

入学

当时,我家所属的地段小学是解放北路小学,不知是不是因为择校关系还是海小是重点小学大家一视同仁,总之那时也要参加入学考,记得是要写几十个字。想想我们也挺厉害的,当时又没有什么去青少宫学前学习啥的,完全是平时大人教两下,自己描两下这样炼成的,不过话说回来当时娱乐活动也少,没事学写字也算是一种娱乐,不像现在变成一种任务了。现在我还清楚的记得我们考试的那个教室黑板上写着八个大字:好好学习,天天向上。除去重复的,我就把六个字抄了上去,机智!还记得开学后第一节课,课本第一页是画着天安门,上面写着“天安门”三个字,所以整个学习生涯是从北京天安门开始的。80年代小学同桌很多是男女搭配坐的,不过我的同桌也是个男的,不久之后就转学了。

挂红领巾

那时挂红领巾是一件非常光荣的事,还分批的,我是第一批。挂红领巾那天我因为气管炎发作(照现在估计要说是哮喘,做雾化了)待在家里,我妈妈特地把我带来参加了仪式,还记得有表演看,我只看了个龟兔赛跑就回家休息了。

放学回家

当时放学爸妈来接比较少,回家是排队的,因为很多同学是住附近的。排成一条长长的队,从蔡家巷过府桥街到公园路,接着绕过中山公路,抄近路穿过张家明堂(现在的张苍水故居)就到了大桥街,然后就到了广仁街我家。同学家基本都在路边,到一个就拐进去一个,其余的继续前进。路上还经常会说一些类似于:我是一个兵,来自老百姓;12345,上山打老虎;我要妹妹的粮票反过怎么说等等这些小孩子的玩笑话。路过中山公园时经常会看到门口有个读报老头在旁苦无人地大声朗读。人们叫他“缸鸭狗”,你千万不要招惹他,否则他会用砖头打你。后来从父母那儿了解到,其实他也挺可怜的,曾招受不公正待遇。

午睡

那时学校比较重视学生健康,中午会安排午睡时间,但当时晚上娱乐较少,都习惯很早就睡觉了,睡眠时间足够,所以中午根本睡不着,也不想待在家里,就在学校附近瞎晃悠,值班老师经常会巡逻,被抓到的同学放学后单独留下罚睡半小时左右。我也曾被罚,放学后把两三张椅子并在一起,躺在上面无所事事,偶尔还偷偷地隔着椅子和一同被罚的小伙伴聊个天打发时间。如今这么说是不是有点凡尔赛,因为对现在的学生来说,午睡是一种略奢侈的享受了。

校长来代课

我们的校长姓谢,后来才知道她的名字为谢慕兰。记得曾有几节自然课因老师有事,是由谢校长代上的。印象很深,是因为她给我们讲去澳大利亚时的经历。80年代出国去那可是不得了的事啊,牛X了。她把她在路上看到的,听到的,经历的事都讲给我们听,我当时听得很神往而且非常羡慕。

上面毕业照里居中侧身的就是我们的谢慕兰校长。据宁波市教育博物馆介绍,1981年11月,学校被光荣地评为浙江省、宁波市少先队小红花先进集体。谢慕兰校长作为中国教育考察团的成员(宁波市首次出国的教师代表)赴澳大利亚进行了20余天的教育考察。

英语启蒙

当时读书没像现在这么苦这么卷,感觉有时还挺有趣。那时英语刚开始流行,我们从四年级开始学,在小学里算是早的了。因为先不学英标,所以单词记起来要死记硬背,为此我们特地在英文字母下用中文标好读音,但这样读不起是不准的。我们的英语老师经常要抽查,看看课本上有没有注着中文字,我们得事先把它们给擦了,哈!

实习老师

有一学期,一位在读师范生来海小实习。这位实习老师叫贺雪飞,就像一位大姐姐,对我们很好,我们都很喜欢她,虽然时间不长,但感情颇深。她离开时,正碰上我们在别的教室上课,没及时告别,等回到自己教室时,发现课桌上放着一小本子,上面写了她对我们的寄语,好感动。后来我们几个同学还一起去看过她,她是北仑梅山人,毕业后分配在北仑,后来在松花江中学工作,现在都做奶奶了。小本子我还珍藏着,就是藏得太好,不知放哪了,有空好好找下,还可以作个配图。

计算机

那个年代基本手工作业,计算机极其稀罕,记得学校里有一台,好像在广播台,我只摸过下键盘,这是人生中第一次接触计算机,也许“接触”这两字就是这样来的吧,哈哈!

吹号打鼓

每个学校都有校乐队,海小也不例外,我不知怎么地也加入了小号队,好像只练一首曲子即可,而且比较简单,没有音乐基础也可以吹。记得小号可以借回家,每天在家里练习,不停地反复吹,只要勤快就能熟练。我也敲过鼓,是小鼓,鼓借不了,就经常拿着两根鼓棒敲桌子,至今还记得节奏。校乐队会时常拉出去参加活动。八十年代,宁波帮领袖人物王宽诚来宁波参加活动,我们校乐队就被拉去敲锣打鼓。参加活动一般是在平时上课时间,那时感觉能光明正大不用上课,实在是太开心了。记得有一次参加活动时,我不知出了啥状况,老师给我安排在室内休息,想着不用吹号也不用上课,还是蛮爽的。

好人好事

课余时间老师还要我们经常做好人好事,那时有种叫“五保户”的家庭,经常只有老人一个,我们几个同学就一起去帮他打扫卫生啥的,老人看见我们也很高兴,我们也感觉很满足。放到现在估计就会认为是作秀,但当时真的只想做好事。做了好事,还可以和老师说,记上一功。记得一次在上学路上,帮一位司机把路上的障碍物挪到了边上,让车顺利通过,到校后我第一时间去向老师邀功,想想真是有点好笑。

特别的暑假作业

暑假里老师还布置任务叫我们灭害虫,就是打苍蝇。我家门口有个明堂,我就拿着个苍蝇拍,一拍一个,一拍又一个,然后把它们的尸首用火柴棒挑入空火柴盒,等到开学交给老师,算是完成一项暑假作业。现在想想有点恶心对吧,但当时我们可是很认真的。

请原谅我对小学时光学习的模糊,光记得课外有趣的事情了。

玩乐项目

80年代没有电子产品,但同学们娱乐项目还是很多的,女同学跳皮筋、丢手绢、打排球,有时还会养个兔子,男同学玩花绿纸、叠香烟壳,集体项目有丢沙包、老鹰抓小鸡、剪刀破绢帕、三毛球等。校外同学们聚在一起还会打弹子、打弹弓、滚铁圈、滚铜板。到了夏天,用一截竹杆自制蟋蟀笼,然后四处抓蟋蟀,放在笼里斗。蟋蟀还分等级,其中”三枪王老婆”是最被嫌弃的。暑假里,同学们常跑到某人家里一起先做完作业,然后就拿出扑克牌“争上游”、“爬乌龟”,有时输了还罚戴高帽子,脸上贴纸条,玩得不亦乐乎。除了纸牌,还有弹子跳棋、斗兽棋、华容道七巧板等。那时,同学们的爸妈基本都在厂里工作,我们把一些没用的蓝图纸拿来,折好一定的形状,用力一甩,会发生“嘭”的一声,就像放炮,经常会跑到别人身后去吓她,得逞后开心得大笑。还有不知从哪里找来的铅字,上面刻着各个镜面字,大家互相交换,总想集得越多越好,快乐如此简单。

打乒乓

那时海小仍在府桥街军分区对面的蔡家巷里。有两幢教学楼,一个篮球场,还有两张水泥搭的室外乒乓球台。但我们更喜欢室内乒乓球室,木制球台,人多台少,一到中午要靠抢。有些同学中午在学校吃饭,他们早上用那种四四方方的铝盒子装好米和水,带到学校食堂来统一蒸。这些同学中午快速吃好先去“霸占”球台,我们在家里吃饭的,也匆匆扒完,放下饭碗就心急火燎地跑到学校去,大人们怕我们刚吃好就跑容易得阑尾炎,所以有时也让我们去乘公交车。公交车可以作月票,那时只要上车时,对着驾驶员一扬,叫声“月票”就行,感觉很得意。大家到了后,就玩一种“拣王”的游戏,就是双方谁获胜,谁就再接受别人的挑战,如果都赢了,就可以成为王,王暂时休息,由其他人再决出一个胜者来挑战他,谁赢谁再做王,这样一直轮流进行。我因为之前在学校附近中山公园旁的体育场专业教练处接受过一年左右乒乓球训练,所以还是挺厉害的,经常是王,嘿嘿。

踢足球

除了一年乒乓球训练外,在体育场我也接受过一年足球训练,据说教练是打乒乓球出身的,哈哈。足球训练球服球鞋可以免费发,每个月还有五角钱的补贴,在那时觉得真是太爽了,既可以玩,又有钱拿,喜不自胜!可惜后来班主任老师认为我们踢球影响了学习,所以被迫中止训练。但从此爱上了足球,学校门口的小巷子就成了我们的天堂。那时学习压力小,作业也就几道题,快点的放学之前就做完了,也没有课外补习,因此放学后,喜欢踢足球的都跑到小巷,在路边找来四块砖头当两个球门,就直接开踢了。球忘了是哪来的了,反正踢着再说,虽说没有套路,杂然无章,却兴奋无比,大呼小叫的,有时一个大脚会踢过围墙飞到墙门里去,我们就要沿着围墙跑进府桥街上的墙门里去找回来。蔡家巷没有汽车,自行车也比较少,只是一些行人,通常会互相礼让。有一次,一位老婆婆经过,我呼唤我的小伙伴暂停,说道:“让老太婆先过去,我们再踢。”结果被那位老婆婆骂了一顿,就是因为把老婆婆叫成了老太婆,一字之差害死人啊,以为我不尊重她,其实我心是好的,就是口误了,晕啊。

挖铜板

1983年学校旁边的中山西路进行拓宽改造,马路挖开后发现地下有好多古铜板,同学们都闻风而来,纷纷加入寻宝队伍。那时没有城管之类,我们又是小孩子,没人管我们。铜钱以清代的居多,且以康熙通宝和乾隆通宝最常见,明代及之前的也有,运气好的甚至能挖到完整的一串,我只找到几个康熙和乾隆的,至今还珍藏着。这次挖宝经历给我们上了一堂生动的历史课,使我们对历史上有哪些朝代,清代有哪些皇帝,顺序又是怎么排的等知识兴趣大增,而且记忆深刻,同时又间接见证了宁波城区改造的历史。

看电影

还记得海小每个月会组织看一场电影,应该是在民光电影院。同学和老师都是走去,高年级的同学拉着低年级的同学,浩浩荡荡一长排。然后在影院门口排队等候,有时还会让你看立体电影,相当于现在的3D电影,那时的立体电影少之又少,小朋友们都会觉得很新奇,很刺激,电影里“伸”出手来了,或者有什么东西飞到你“面前”了,都会起身用手去抓,抓又抓个空,原来只是虚幻,真是大开眼界。有次不知是少了个位置还是什么原因,老师坐了我的位置,让我和一位女同学一起同坐一个位置,而且还是个漂亮的女生,呵呵,至今印象深刻。

技能展示

学校定期也会请不同行业的能手来给我们展示他们的专业技能。我记得有邮电局的阿姨能熟练地背也各单位的电话号码,令我们赞叹不已。还有蛋糕师傅给我们现场表演怎么用奶油画出好看的图案,场面对小朋友们来说极其诱人。

见证奇迹

当年还发生过一场意外,轰动全校,也是见证了奇迹的诞生。那时流行玩竹蜻蜓,一位高年级同学在楼道玩耍时,眼看竹蜻蜓要飞出去了,就从四楼楼梯口冲下来扑过去用手捞,扑得过猛,整个人从三楼翻了出去,掉到了楼下,砸到了一楼放着的大花盆。打120太慢,老师连忙请旁边的军分区派车送往医院,昏迷了几天,结果居然只受了点轻伤,啥事没有,运气真是爆棚。这件奇事作为谈资一直“流传”至今。

春游

每年春季是我们最期待的日子,因为学校会组织春游,老师亲自带队,家长从不陪同。临行前一晚,都会激动得睡不着觉,父母准备的干粮虽简单但也觉得很美味。我们最远去过溪口,乘车过山路,个别同学会晕车。记得一次去保国寺,老师带我们爬山路,没有路的那种,中途休息喝水吃干粮的时候,我们问老师想吃什么,老师想了想说,她想吃压缩饼干,刚好老爸给我带了,我就兴奋地给了老师,当时内心无比激动。可能有点像拍马P,但我更觉得是一种尊敬,哈哈。还有一次是去招宝山玩,和我关系挺好的一位同学,平时比较调皮,他在草丛中发现了一根骨头,大家异想天开说是死人骨头,老师也说不要和他玩,我倒是觉得挺有趣,挺好奇,也没有刻意避开他。

拄蛋

春游过后,大家盼望的日子就是立夏拄蛋了。立夏前,妈妈和外婆会帮我和姐姐打好蛋套,前一晚精挑细选几个看上来比较硬、小头比较尖的鸭蛋,尽量立在锅里,放上水和茶叶,煮成茶叶蛋。早上,把蛋放入蛋套,我和姐姐一人挂几个,路上小心翼翼的,生怕几个蛋撞来撞去要撞破。那天老师会专门给我们时间进行拄蛋大赛,往往两人在拄蛋,旁边围着一大圈。对阵双方小手都紧张地握住大半个蛋,仅仅露出个小头,先轻轻地对住对头的小头,然后双方用力一拄,只听“噗”的一声,胜负已分,胜的人举着蛋狂喜尖叫,负的人摇着头哀声叹息。大家三五成群,各自为阵,几轮下来,基本上完整的蛋已所剩无几,剩下的都是小头被拄碎的,大家也废蛋利用,大头和大头拄,更像友谊赛性质,享受的是快乐。我和姐姐是同是海小,记得有一年,我带的蛋很快就全军覆没,于是心有不甘,跑到楼上去问姐姐拿了一个她带的蛋回去继续战斗,呵呵。那时,同学们带的基本是鸭蛋,因为鸡蛋壳太脆,一拄就碎;鹅蛋产量少,大人不舍得,偶尔看到个,大家都避之不及,免得以卵击石;驼鸟蛋更是闻所未闻了。蛋的数量,大家一般都是两三个、三四个,就像我一样挂着蛋套过来的,但也有夸张的,直接一铁皮桶拎来的。说起以卵击石,有次我就犯傻被坑了,经过几轮决斗我还剩下一个完整的,正得意洋洋时,还是那个发现死人骨头的同学暗搓搓摸出个蛋要和我拄,看上去有点黑黑的,当时正意气风发,没细想就直接开拄,结局当然是我惨败,因为他的蛋是名副其实的石头蛋,真是欲哭无泪啊。

太多太多的记忆

那时学校没有校服,有活动时就穿的确凉白衬衫、帆布蓝裤、白跑鞋,平时我爱穿绿色军服,背军书包;那时我们要遵守“五讲四美三热爱”,心灵美才是真的美;那时我们要争做“德智体”全面发展的三好学生,做人做事德为先;那时我们觉得2000年离我们很遥远,到时我们国家可以实现四个现代化;那时我们还有很多很多自认为很有时代特点又很有趣的事情,容我慢慢想来再一一细说。