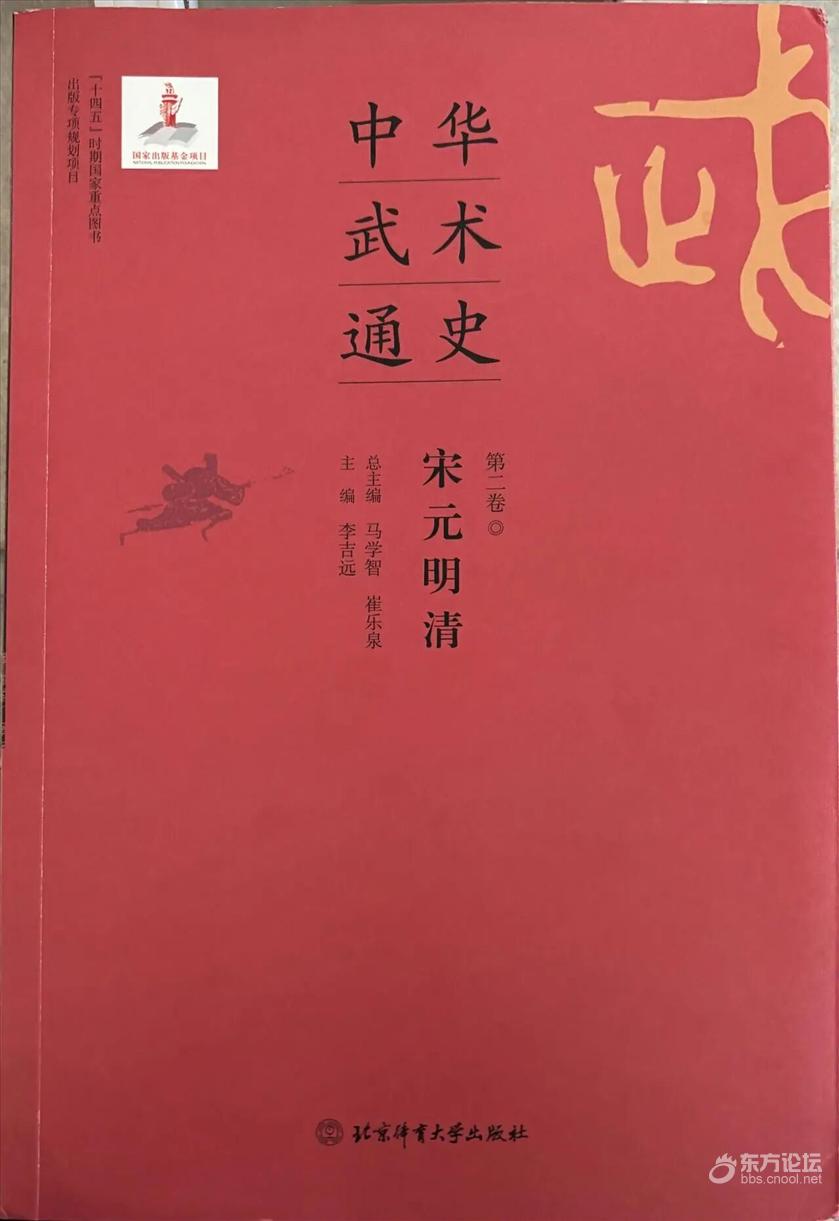

摘自《中华武术通史第二卷宋元明清》(总主编马学智、崔乐泉 ,主编李吉远 )第 291 页至第 308 页。

中华武术通史第二卷第三节 技法纷呈的武术拳种

传统的中华武术以拳种为单位,且流传至今的绝大部分拳种都是在清代形成的。虽然早在明代就有了拳种的雏形、但那时的拳种还不成规模,仅有零星的拳种技艺而已。放眼历史长河,中华武术已形成以器械技艺为主、徒手技艺为辅的局面。明代的诸多武术著作以及与武术有关的兵书基本上都以记述器被技艺为主,徒手拳术占的比例非常小。这实际上是人类武技的常态。在欧洲,击剑的地位远高于拳击;在日本,刀法的地位远高于徒手技艺,甚至现在剑道的地位也远高于已进入奥运会的柔道。在中国,从清代开始,这种局面发生反转,逐渐形成以徒手拳术为主体、器械为辅助的局面。

这种以拳术为主体的局面的形成与中华民族发展的历史大背景有直接的关系。早在宋代,武术界就形成了具有完备的运动员选拔、裁判、奖励机制的武术赛事活动,如《梦粱录》中记述,“若论护国寺南高峰露台争交,须择诸道州郡膂力高强、天下无对者,方可夺其赏。如头赏者,旗帐、银盆、彩段、锦袄、官会马匹而已”,这与现代意义上的体育竞技没有太大区别。然而,元代是少数民族政权,为了防止造反,统治者实行了严禁民间习武的高压政策;明代虽非少数民族统治,但再也没有形成类似朱代的擂台交流机制;清代也是少数民族政权,又形成了禁武的社会大环境,特别是严禁民间私藏兵器。正因为自元代以来缺乏公开的擂台竞争交流机制,而且很多时候,习武者只能在秘密状态下练习,所以他们只能根据个人理解,将武技向纵深发展,从而形成了风格各异的拳种流派。

整体而言,历史大环境所致,中华武术在清代发展处于畸形状态。但是,换一个角度看这也未必完全是坏事。严禁民间习武、私藏兵器的社会环境致使习武者之间无法公开交流技艺,故形成了“化枪为拳”的形意拳、“化刀为掌”的八卦掌,以及拳派林立、套路纷呈、价值多元的中华武术技术体系,特别是不同习武者根据个人理解将自身掌握的武技向纵深层面发展,从而形成了在技击的某一方面非常独到、极其精深的拳种技艺。例如,太极拳在粘手发放方面非常精深;八极拳在近距离断手发力方面非常有震撼力;苌氏武技在技击和养生方面都很独到……中华武术的博大精深,正得益于在清代的这种畸形发展。

需要说明的是,中华武术的这类拳种技艺根本不是为了擂台格斗而设计的,而是在禁止武艺交流的社会大环境中形成的、仅仅偏重于某一方面技击的技术。因此,仅以某个拳种的技艺进行擂台格斗,存在先天不足。虽然如此,但用这些拳种技艺实现一般性的防身自卫,还是绰绰有余的。一方面,在防身自卫过程中,只要掌握一点武技,哪怕是偏门的技术,也可能奏效。因为防身自卫的对象一般是盗贼或发生冲突的邻里,这些人可能完全不会武术,与擂台上势均力敌的习武者是完全不同的。在这种情况下,只要掌握一点武术技艺就具有优势,甚至还可能出现以弱胜强、以小搏大的结果。另一方面,习武者为了更好地实现防身自卫的目的,会设计在不同场景、不同条件下用于防卫的大量预设性攻防技法。例如,对方从正面出拳时如何躲闪,对方从侧面出拳时如何化解,对方抓胸时如何擒拿,对方抓腕时如何反制,对方抱腰时如何解脱等。又如,“高怕抱腰矮怕薅”道出了高个、矮个的缺陷以及对付这类人应采取的技击方法,“短见,长脚下忙”道出了拿短器械的人与拿长器械的人对抗时应注意的问题。传统武术拳家根据各种场景、各种条件、各种人群、各种器械,设计了不同的技击方法。这种对技击的全方位设计,充分体现了中国人特有的“具体问题具体分析”的思维方式。武术技击不仅有双方实力相当的擂台竞技这一个固定模式,还包含多种多样的情境。

本节从众多武术拳种中筛选几个有代表性的进行详细介绍,其中有些形成于明代,但其技术及理论在清代趋于成熟,有些则完全是在清代形成发展起来的。在传统武术中,少林武术的影响力无疑是巨大的,但由于其辉煌期在明代,到清代开始爽務,这本章不再赞述,仅将其于清代形成的理论在后面章节涉及。内家拳在中华武术中独树一帜,正如周伟良所言:“明代中期“主于博人’的少林拳和‘以静制动’的内家拳出现,可谓是古代武术发展的两个代表性里程碑……相比较下,继而崛起的‘内家拳’,则标志着古代武术一种新的历史走向”。内家拳虽然形成于明代,但被武术界熟知,却源于清初黄宗羲的《王征南基志铭》及黄百家的《王征南先生传》,故开篇先介绍这种具有“新的历史走向”的独特拳种。在清末才显现于世的太极拳是当今最有影响的一个拳种,故本节对其进行重点介绍。苌氏武技是技击与养生并重的一个独特拳种,由于其养生理论独到精深,故也将其作为一个代表拳种进行重点介绍。螳螂拳是象形拳的典型代表,向来以勇往直前、刚猛无畏著称,在此,也将其作为一个代表性拳种进行介绍。很多学者将通背拳视为一个拳种,但笔者经深入调研发现,通背拳名下包含几个源流不同的拳种,只是同名而已,故此,也将其作为一个拳类进行介绍。对于流传于南方的拳种,精选了具有巨大影响力和突出代表性的洪拳。

内家拳的源流

一:内家拳是明代形成的独具特色的武术拳种,但作为有史可考的文字记载,“内家”一词最早出现于清初黄宗羲为其好友王征南所撰的《王征南墓志铭》,其首句即以少林拳为参照抛出“内家”的概念,然后记述了内家拳的传承脉络及其传人王征南的生平事迹。

少林以拳勇名天下,然主于搏人,人亦得以乘之,有所谓内家者,以静制动,犯者应手即仆,故别少林为外家。盖起于宋之张三峰。三峰为武当丹士,徽宗召之,道梗不得进,夜梦玄帝授之拳法,厥明以单丁杀贼百余。三峰之术百年以后流传于陕西,而王宗为最着。温州陈州同从王宗受之,以此教其乡人,由是流传于温州。嘉靖间张松溪为最着。松溪之徒三四人,而四明叶继美近泉为之魁,由是流传于四明。四明得近泉之传者为吴昆山、周云泉、单思南、陈贞石、孙继槎,皆各有授受。昆山传李天目、徐岱岳,天目传余波仲、吴七郎、陈茂弘;云泉传卢绍岐;贞石传董扶舆、夏枝溪;继槎传柴玄明、姚石门、僧耳、僧尾;而思南之传则为王征南。

此外,明代沈一贯的《搏者张松溪传》中说,“我乡弘正时有边诚,以善搏闻。嘉靖末又有张松溪,名出边上。张衣工也,其师曰孙十三老,大梁街人”。清代万斯同修的《明史•方技传》中说“弘正间十山客温州,受其术以归,由是四明始有内家拳法”。由此可知,张松溪师从孙十三老。孙十三老客居温州时从陈州同那里学得这种拳术。

从以上引述可以基本勾画出内家拳自产生到清初的大体传承脉络,其中,除了“宋之张三峰”与“王宗”之间隔代久远,缺乏史料支撑外,其他传承脉络都很清晰。查阅宋元文献,没有发现相关记载,在明代文献中有上百条言及“张三峰(丰)”,但没有一条提及其武功,更没有提及内家拳。至于当年黄宗羲对内家拳“盖起于宋之张三峰”之说是经过了严格的历史考证,还是根据王征南所述而人云亦云,由于缺乏资料,不得而知。但根据唐豪、周伟良、杨建营的研究可以推断:内家拳与张三丰、武当山发生关系,皆因明成祖拔高了张三丰、武当山的地位之后,后起的内家拳的传人为提高自身地位而附会所致。但这只是逻辑推断,由于缺乏史料,所以尚难定论。

除了《王征南墓志铭》和《明史•方技传》都有内家拳是由陕西传至温州的说法之外,清代俞樾的《仿张船山宝鸡题壁诗十八首》中的第一首可以佐证内家拳曾在陕西宝鸡一代流传。原诗文如下:“横流初起只涓涓,谁料崇朝便蔓延。妇女能为袄庙火,儿童竞习内家拳。岂真梵咒传红教,更甚奸民聚白莲。吃菜事魔从古有,最奇笃信有诸贤”。

宁波市鄞州区东郊街道(即古之大墩)保存的《大墩徐氏宗谱》中曾有内家拳的相关论述,“宋张三峰以内家名天下,及明而流传至于鄞。国初王征南其最着也。征南教授乡里,至乾隆间而公与瑞伯得其传。术以静制动,人以其穴,指挥如风,虽数百人无不披靡者”。从中可得知“王瑞伯、徐遇金”是学得王征南之内家拳精华的后世传人。但王瑞伯的内家拳技艺得自王征南的哪个传人,其后继传习者有谁,由于材料缺失,已难以考证。此外,内家拳的当代传人夏宝峰在其祖屋里发现的《源流》中记载了由夏枝溪一脉流传下来的内家拳的传承情况。根据各种史料及调研过程中获得的资料,内家拳在明未至清代的传承脉络。

二:内家拳的技术特点

根据黄宗義的描述:内家拳不同于“主于搏人”的少林拳,而具有“以静制动,犯者应手即仆”的特点。明代首辅沈一贯《搏者张松溪传》中对张松溪的记载也可佐证这一点,其中说:“倭乱时少林僧七十辈至海上求张,张匿不见,好事少年怂慂之,僧寓迎风桥酒楼……张衣屦如故袖手坐,一僧跳跃来蹴,张稍侧身举手而送之,如飞丸度窗中堕重楼下,几死。”由此可大概了解内家拳“以静制动,犯者应手即仆”的技术特点。明代少林拳因其僧兵勇赴抗倭战场多次大捷而名扬天下,从而形成中华武术发展的一个里程碑,而内家拳正是在少林拳如日中天之时将其“复从而翻之”而来。这种“复从而翻之”的改进即由“主于搏人”的“主动进攻”转变为“以静制动”的“防守反击”,其拳理显然汲取了道家“反者道之动”思想,因而其技术特色非常鲜明,文化内涵十分独特。武术史专家周伟良称其为“继‘主于搏人’的少林拳之后,中华武术的又一次里程碑式的发展”,毫不为过。

王征南之徒、黄宗羲之子黄百家在《王征南先生传》中详细介绍了内家拳包含的应敌打法、可击打的穴位、禁犯病法、手法、步法等内容,还介绍了六路、十段锦的套路歌诀。对此可查阅中国基本古籍库中的《内家拳法》,不再赘述。但从书中内家拳的技法名称和禁犯病法可以看出,内家拳与后起的太极拳完全是两个不同的拳种,只是都具有“以静制动,犯者应手即仆”的特点而已。

太极拳

太极拳的源流

关于太极拳的产生,目前武术界有多种说法。但至今都难以提供令人信服的史料。尽管太极拳产生的具体时间尚难以定论,但“太极拳”名称公之于世,却是在武禹襄(1812—1880)从河南舞阳盐店其兄武澄清处得王宗岳《太极拳论》之后。在此之前,河南温县陈家沟流传的拳法有炮捶、陈家拳之名,并无“太极拳”之名。杨露禅称当时在陈长兴那里所学的内容为软拳、绵拳、粘拳、长拳、十三势,既不提炮捶、陈家拳之名,也无“太极拳”之名。因此,“太极拳”一词在武术界流传开来,是19世纪后期的事。具体而言,应该在1853年到1881年这段时间,因为根据郝和珍藏本《王宗岳太极拳论(后附小序并五字诀)》中收录的李亦畲的《太极拳小序》记载:他是从咸丰癸丑年(1853)开始,随其舅舅武禹襄学习太极拳二十余年,于光绪辛已年(1881)中秋写《太极拳小序》

随着太极拳以京城为核心向外传播而声名远扬之后,一些人才开始寻根。后来有人发现,杨露禅的太极拳是从陈家沟学来的故确定陈家沟的拳就是太极拳的源头。然而,进行技术对比会发现陈家沟祖传的炮捶或陈家拳等内容与杨露禅所练的内容有非常大的差异,所以后来被称为陈式太极拳。20世纪20年代,陈照丕、陈发科先后在北京传拳,后来陈照丕又被中央国术馆聘任到南京教拳,由此,才逐渐改变了“谁知豫北陈家技,却赖冀南杨式传”的局面,从而使陈家拳走出了陈家沟,走向了全国。由此而言,虽然陈式太极拳形成得比较早,但其名称的出现𨚫非常迟。其后,因20世纪 30年代唐豪去陈家沟考证而得出“陈王庭是太极拳的创始人”的结论之后,“陈式太极拳是其他太极拳之根”的说法才流传开来。也因此,在1933年的《温县志稿》卷九“人物志”中才开始增加关于陈王庭寥寥数语的介绍,言其为“县学武生”,“近今所谓太极拳,即由其发扬光大,历代相传,成为独得之秘”。这是在历代县志中首次出现“太极拳”三个字。不过,杨露禅虽然曾几次到陈家沟向陈长兴学拳,但学习内容是陈氏祖传的炮捶,还是其他,目前尚存在争议。

武禹襄与杨露禅同是直隶广府人,武禹襄因向杨露禅请教却没有获得真谛,才循着杨露禅的路线远赴河南。从学于河南温县赵堡镇的陈清平之后,武禹襄结合偶得的王宗岳《太极拳论》,以气论拳,才自成一派,形成了后来的武式太极拳。赵堡镇本土流传下来的太极拳则被称为赵堡太极拳。满族人吴全佑曾向杨露禅、杨班侯(曾得武禹襄及其父杨露禅的真传)学太极拳,吴全佑之子吴鉴泉子承父业,后来自成一派,称吴式太极拳(1912)。形意、八卦名家孙禄堂曾向武式太极举传人郝为真学习太极拳,将太极、形意、八卦三拳种融合,后来创立了孙式太极鉴(1918)。

综上,在目前史料不足的情况下只能得出以下结论:太极拳这种武术技艺曾在河南温县赵堡镇及陈家沟一带流传。河南温县陈家沟、赵堡镇是目前发现的太极拳最早的流传区域,以此为基础逐渐分化,才形成了新的分支,包括在河南本土流传的陈式太极拳、赵堡太极拳,在河北、北京流传的杨式太极拳、武式太极拳,以及直到20世纪初才形成的吴式太极拳、孙式太极拳等。需要特别说明的是,最初在河南温县流传的这种技艺并无“太极拳”一名,直到武襄禹从河南舞阳盐店得王宗岳《太极拳论》之后,太极拳的名称才公之于众。当杨家将其所传技艺也称为太极拳,并在京城创出名声之后,“太极拳”这一称谓才逐渐产生巨大影响。正因此,后来河南才有了陈式太极拳、赵堡太极拳的称谓,1933年,《温县志稿》中首次出现“太极拳”三个字,正是很好的例证。据可考资料,太极拳在清末的大致传承脉络

二:太极拳的主要内容及技术特点

就太极拳的具体技术内容而言,郝和珍藏本《王宗岳太极拳论(后附小序并五字诀)》中记述的“十三势架”的动作名称如下:懒扎衣、单鞭、提手上势、白鹅亮翅、搂膝拗步、手挥琵琶势、搂膝拗步、手挥琵琶势、上步搬揽垂、如封似闭、抱虎推山、单鞭、肘底看垂、倒辇猴、白鹅亮翅、搂膝拗步、三甬背、单鞭、纭手、高探马、左右起脚、转身蹬一脚、践步打垂、翻身二起、披身、踢一脚、蹬一脚、上步搬揽垂、如封似闭、抱虎推山、斜单鞭、野马分鬃、单鞭、玉女穿梭、单鞭、纭手下势、更鸡独立、倒辇猴、白鹅亮翅、搂膝拗步、三甬背、单鞭、纭手、高探马、十字摆连、上步指裆垂、单鞭、上步七星、下步跨虎、转脚摆连、弯弓射虎、双抱垂、手挥琵琶势。

太极拳之所以被后人称为内家拳,是因为与前文所列的内家拳都具有“以巧斗力”的特点,都将“技击之道”作为主要追求。应该说太极拳、形意拳、八卦掌都具有这样的技击特点,只是侧重点不同。太极拳在技击思维上更侧重于“打对方的劲之尾”,形意拳更侧重于“打对方的劲之始”,八卦掌则侧重于“避正就斜”。因为太极拳侧重于“打对方的劲之尾”,所以才有了充分的运化空间,形成了诸多先“柔化”再“刚发”或再“柔发”的技艺;因为形意拳侧重于“打对方的劲之始”,所以才具有了脚踏中门、直推直进、技法简洁的特点;因为八卦掌侧重于“避正就斜”,所以需要练习者反应非常灵敏,其步法、身法方面也非常灵活。太极拳既充分汲取道家哲学的“柔弱胜刚强”“反者道之动”“无为而无不为”“复归于无极”,也直接展现了整体合一、阴阳一体、阴阳相生的太极哲学,故被称为“文化拳”。高水平的太极拳家在技击时,能达到使对手“腾空飞出、颓然倒地、双膝跪扑、轰然跌坐、凌空翻转、踉跄颠跳”等不可思议的技击效果。

苌家拳

苌家拳的源流

苌家拳,又称苌门拳、苌氏武技,发祥于河南荥阳,由清乾隆年间苌乃周创编,共有拳学理论体系、拳法套路体系、养生功法体系和内功散战体系四个体系,在河南与少林拳、陈氏太极拳并称为三大著名拳种,是技击与养生并重、技术与文化相融的一个典型拳种。

苌乃周出身于书香门第。其曾祖父苌印昌是一个以经史为宗,长于《春秋》《左传》手抄成帖,兼通老庄佛书的饱学之士。其祖父苌楚冧,痒生,赠文林郎、山东蓬菜县(今为蓬莱市)知县。其父苌仙湄,字学渊,号临川,库生,敕授文林郎、山东蓬菜县知县。其长兄苌仕周23岁中举人,27岁中进士,历任山东蓬菜县、文登县(今为威海市文登区),陕西宜君县知县,著有《易经讲义》《治家格言》传于后世,其中《易经讲义》被收入《四库全书总目》。其次兄苌兴周,太学生,应赠蓬菜县知县。其弟苌屏周,行四,监生,应赠蓬菜县知县。苌乃周,岁贡生,候选蓬菜县知县。正是在这样的家庭背景下,丧乃周结合从禹让那里学习的二十四大势拳、猴拳、二十一名枪,从阎圣道那里学的罗汉拳,从冉道那里学习的猿猴棒等技术而创立了一个以气统拳、自成体系的“苌家拳”。苌家拳的传承主要有家族传承和师徒传承两种方式,其在清代的传承状况

二:花家拳的拳械套路内容苌家拳是一个自成体系的新型拳种,其拳械套路内容十分丰富。除此之外,还有用于养生与基础训练的功法、徒手散战技法根据苌家拳第八代继承人刘义明的口述:苌家拳的养生功法有四柱一功,也称静桩、文修。四桩是推手桩、云手桩、斜形桂、乾坤桩,一功是双风旋舞功。此养生功法主在练气、纳气、行气、聚气,以养心求意、心意相合,以意催气、以气催形,而形气合一。长久练习,可以修身养性、延年益寿,是苌家拳不外传的养生秘术。

苌家拳的基础训练功法也称动桩、武炼,即十字推手功、单鞭功、斜行功、闪手功、推手功、铁牛耕地功、乌鸦蹬枝、倒栽杨柳功、马步冲拳功、双踏掌、双凤旋舞功、四式连环拳等基础功法。文修和武炼是苌家拳练养中气的重要形式。苌家拳《中气论》中说“文炼之则为内丹,武炼之则为外丹,然,内丹未有不借外丹而成者专也,盖动静互根,温养合法,自有结胎还元之妙”。因此,这既是专习内气的养生功法,也是初学者必学的基本功法。

苌家拳散战技法有上千个招式,但目前流传的仅有一百零八单势和八组连环技击。这些招式虽是组合,但绝不是表演形式的套路,而是具有实战效果的实用型技术

三:苌家拳的风格特点苌家拳是苌乃周在继承前人武功的基础上,集内、外功夫于体,融会贯通,汇聚精华而创编出的新型武学。苌乃周将气功运用于武术中,且拳谱的每式用古典诗文来描述。其总的风格特点如下:

头如蜻蜓点水,一沾既起;

拳似山羊抵头,刚发瞬间;

腰如鸡鸣卷尾,蓄气待发;

脚似紫燕穿林,避实击虚。

在总的风格特点之下,苌家拳每个套路又有各自的风格特点,但其拳法整体都遵循“阴阳相扶,刚柔相济,俯仰开合,虚实相间,粘随滑脱,缓急相应。动之,以意领气,以气摧形,而形气合一”的原则。