|

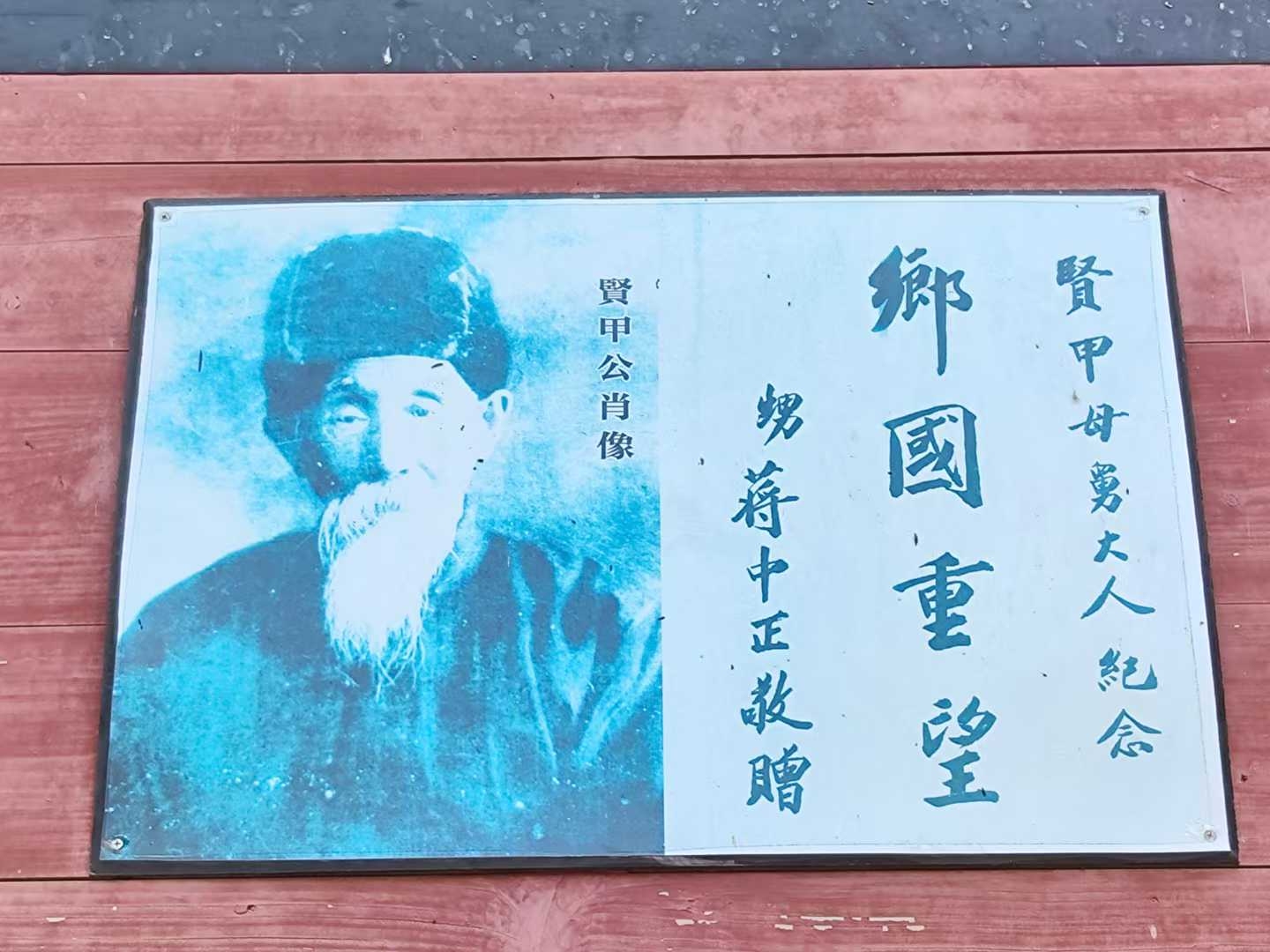

我作为奉化大堰王氏的后人,对蒋介石外公家--葛竹王氏的关注数十年了。久闻葛竹王氏也是连山王氏始祖公银青光禄大夫敬玘公的后裔,该支分叉较早,据说连山王氏的宗谱在元朝时毁于战火,明朝时局稳定后,加上大堰王氏数代有人出仕,于是重修连山王氏宗谱,但因为修谱资料有限,唐朝末年和两宋的先人许多事迹湮没,存在一些错误。葛竹村史记载和传说同样混乱:有说葛竹王氏始迁公王爽是在北宋时在此地发族的,有说是元朝时迁徙的,有说是明朝洪武年间定居的。

|

{{item.Summary}}